“中生代蝴蝶”化石揭秘古老傳粉昆蟲分工模式

來源:人民日報

2018-09-17 23:10:09

圖為麗蛉化石。南古所 供圖

中新網南京9月17日電 (楊顏慈)中國科學院南京地質古生物研究所17日發布消息稱,科研人員通過對“中生代蝴蝶”--麗蛉的傳粉行為、化學通訊行為及偽裝行為進行詳細研究,揭示了中生代傳粉昆蟲的生態位分化,為重建傳粉昆蟲與植物的生態關系提供了新觀點。

麗蛉的生態重建圖。楊定華 繪圖

該研究于當天在線發表于英國《自然》(Nature)雜志子刊《自然通訊》(NatureCommunications)上。

昆蟲傳粉促進了植物的繁衍和分化,在現代陸地生態系統中至關重要。在自然界,不同昆蟲給不同的植物傳粉,具有“搭配”關系,這種傳粉的”分工模式“也被稱為生態位。由于化石材料的缺乏,科學界對被子植物時代之前的傳粉昆蟲及其生態位知之甚少。

中國科研人員在燕遼生物群采集麗蛉標本。南古所 供圖

近期,中國科學院南京地質古生物研究所“現代陸地生態系統起源與早期演化研究團隊”劉青和張青青在王博研究員指導下,與中國農業大學劉星月團隊、臨沂大學鄭曉廷團隊合作,報道了27個麗蛉標本,并對麗蛉的傳粉行為、化學通訊行為及偽裝行為進行了詳細研究。

中國科研人員在燕遼生物群采集麗蛉標本。南古所 供圖

王博稱,本次研究的麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,因形態“美麗優雅”,也被譽為“中生代的蝴蝶”。麗蛉具有長口器,其口器與其取食植物的花管在長期的演化中形成了形態適應,即昆蟲口器長度與其傳粉的植物花管長度類似。

“昆蟲的口器,就是昆蟲的取食器官。根據所食植物的形態特征,昆蟲口器往往與植物花管具有長度匹配關系和協同演化的特性。本次研究顯示,麗蛉口器長度為重建傳粉生態位提供了關鍵證據。”王博稱。

本次發現的麗蛉來自于白堊紀中期的緬甸琥珀和中國早白堊世熱河生物群及侏羅紀的燕遼生物群,不同物種麗蛉的口器長度在0.6毫米到18毫米之間。

圖為緬甸琥珀中的麗蛉。南古所 供圖

研究結果表明,緬甸琥珀中不同種類的昆蟲口器長度具有較高分異度,口器長度高度多樣化反映了其取食植物和花管長度的多樣性,表明傳粉昆蟲的”分工模式“在被子植物快速演化之前已經出現。

圖為緬甸琥珀中的麗蛉。南古所 供圖

研究認為,傳粉生態位分化提高了傳粉效率,進一步促進了白堊紀傳粉昆蟲和蟲媒植物的演化。然而,或許就是麗蛉與其取食植物之間緊密的共生關系,隨著取食植物在晚白堊世的衰落,麗蛉也隨之滅絕。

本項研究得到中國科學院和國家自然科學基金委的資助。(完)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

深圳開展搶險救災工作

- 深圳開展搶險救災工作9月17日,人們在深圳市福田區街頭清理損壞的路牌。新華社記者毛思倩攝9月17日,深圳市鹽田區海鮮街一家飯店的工作人員...[詳細]

- 新華網 2018-09-17

嚴管之下的網約車,安全嗎?

- 嚴管之下的網約車,安全嗎?安全事故頻發,把網約車推上了輿論的風口浪尖。“安檢風暴”席卷全國,網約車平臺抓緊整改當前,全國掀起一場網約...[詳細]

- 新華社 2018-09-17

山西襄垣2500畝油用牡丹收獲 “公司+基地+農戶”助農民脫貧

- 山西襄垣2500畝油用牡丹收獲。“公司+基地+農戶”助農民脫貧連日來,山西省襄垣縣洛江溝村2500畝油用牡丹進入成熟期,該縣采用“公司+基地+...[詳細]

- 揚子晚報 2018-09-17

山西加速推動能源革命 欲打造國際能源新技術交易市場

- 山西加速推動能源革命。欲打造國際能源新技術交易市場17日,2018中國(太原)國際能源產業博覽會民營企業新技術新成果對接交易會在太原煤炭...[詳細]

- 中國新聞網 2018-09-17

臺風過后廣東各地陸續復工復市復運

- 臺風過后廣東各地陸續復工復市復運珠海市橫琴新區工商局上街打掃,組織救災復產。廣東省工商局17日通報,臺風“山竹”襲粵期間,廣東省各地...[詳細]

- 中國新聞網 2018-09-17

從“指尖技藝”到“指尖經濟” 非遺扶貧“扶智”更“扶志”

- “從1987年培訓湘西非遺項目土家織錦工人,直到2018年初,我培訓的湘西非遺人員不少于三千人。”土家族織錦技藝國家級非遺代表性傳承人葉水...[詳細]

- 光明網 2018-09-17

超強臺風“山竹”登陸,這些人卻逆風而行

- 、停產、停課。一聲令下,風雨一線。[詳細]

- 人民鐵道報 2018-09-17

2018網絡安全博覽會現場實拍 智能機器人呆萌人氣高

- 2018網絡安全博覽會現場實拍。博覽會以"網絡安全為人民,網絡安全靠人民”為主題,企業通過與觀眾互動,包括網絡安全知識答題、智能設備體...[詳細]

- 央視網 2018-09-17

第四屆東北驢博會誕生新晉“驢王”與“驢后”

- 第四屆東北驢博會誕生新晉“驢王”與“驢后”第四屆中國東北驢博會頒獎現場。第四屆中國東北驢交易博覽會暨2018東北毛驢文化節,于17日在沈...[詳細]

- 中國新聞網 2018-09-17

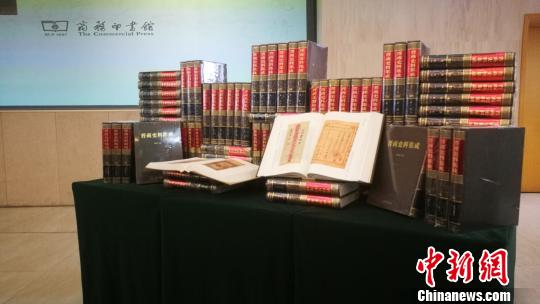

國內首部全面反映晉商活動的88卷《晉商史料集成》出版

- 國內首部全面反映晉商活動的88卷《晉商史料集成》出版《晉商史料集成》。除了這些別具特色的、個性化的文書外,劉建民還專門收集了一批通用...[詳細]

- 中國新聞網 2018-09-17

官方報告稱2050年中國全體公民都將具備科學素質

- 官方報告稱2050年中國全體公民都將具備科學素質。中國官方在17日開幕的世界公眾科學素質促進大會上公布一份報告稱,到2050年,中國全體公民...[詳細]

- 中國新聞網 2018-09-17

青海培育綠色發展“新動能” 新業態、新模式不斷顯現

- 青海培育綠色發展“新動能”。圍繞戰略性新興產業重點領域,組織實施一批產業重大攻關科技項目,攻克了鹽湖提鋰、特色生物有效成分提取、硅...[詳細]

- 中國新聞網 2018-09-17

全球知名高校校長在滬啟動跨國學術聯盟

- 全球知名高校校長在滬啟動跨國學術聯盟2018世界人工智能大會“全球知名高校校長圓桌會議”在上海交大舉行。2018世界人工智能大會“全球知名...[詳細]

- 中國新聞網 2018-09-17

網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句