你知道嗎?中國歷史兩千多年 常與北緯四十度線有關

來源:北京青年報

2021-09-18 04:42:09

原標題:你知道嗎?中國歷史兩千多年 常與北緯四十度線有關

來源:北京青年報

中國歷史兩千多年 常與北緯四十度線有關

主題:在歷史面前為文學贏得光榮

——陳福民新書《北緯四十度》首發式暨分享會

時間:2021年9月12日下午

地點:昆侖書集

嘉賓:楊 早 學者

陳福民 學者,批評家

白 燁 作家,文學評論家

北緯四十度線

跟萬里長城基本重疊

楊早:怎樣描述《北緯四十度》這本書呢?歐洲有一種軍事設施叫“棱堡”,《指環王·雙塔奇兵》里人類守的城堡就是那種。它的好處就是敵人從任何方向進攻,都會遭受兩個面以上的軍事攻擊。我覺得《北緯四十度》就是一本“棱堡”式的書,意蘊相當復雜。從任何層面來討論,都會有兩個以上的意義交疊,比如文與史,大與小,漢與胡,走與讀,等等。

陳福民:楊早老師的說法讓我一下子豁然開朗。我沒有看過《指環王》,但他說的“棱堡”這個概念——打進去一定會遭到兩到三個方面的打擊,這是防守方面特別厲害的構造,讓我感覺非常貼切。

本人研究方向是中國當代文學批評,主要針對小說和寫作現象提出自己的批評。這個工作我做了40年,對這份工作,我后來有了一點厭倦感。坦率地說,我感覺當代的虛構文學現在太多了,造成相當嚴重的“閱讀災難”。除了感覺很累之外,我也不覺得當代那么多小說都是有營養的。我認為閱讀在當下,是一個特別辛苦也特別珍貴的事——大家在“搬磚”、帶娃、擠公交之余,能夠抽出一點時間看書。如果讀的書沒營養,寫作者就特別對不起讀者。出于這方面的考慮,我對自己的工作做了一點調整,有一點轉向。我個人主觀上希望能夠寫出有營養的書,希望處理這一題材所提出的問題,不僅我作為作者感興趣,讀者也能夠感興趣,而且能夠從中獲益。

對這種寫作的追求,讓我根據自己的趣味和個人的積累,把自己的工作從原來的當代文學研究批評,轉向了一種歷史性的寫作。《北緯四十度》這本書處理的完全都是歷史題材,這是我要向大家交代一下的,我為什么會寫這樣一本書。因為確實有這樣的疑問——你干了二三十年的當代文學批評,雖然沒有太大的成績,但是大家都知道你做得還可以,為什么突然跑出來干這個來了?我這個動機很偶然,算是機緣巧合地轉向了歷史性的、非傳統的學術批評意義的寫作。

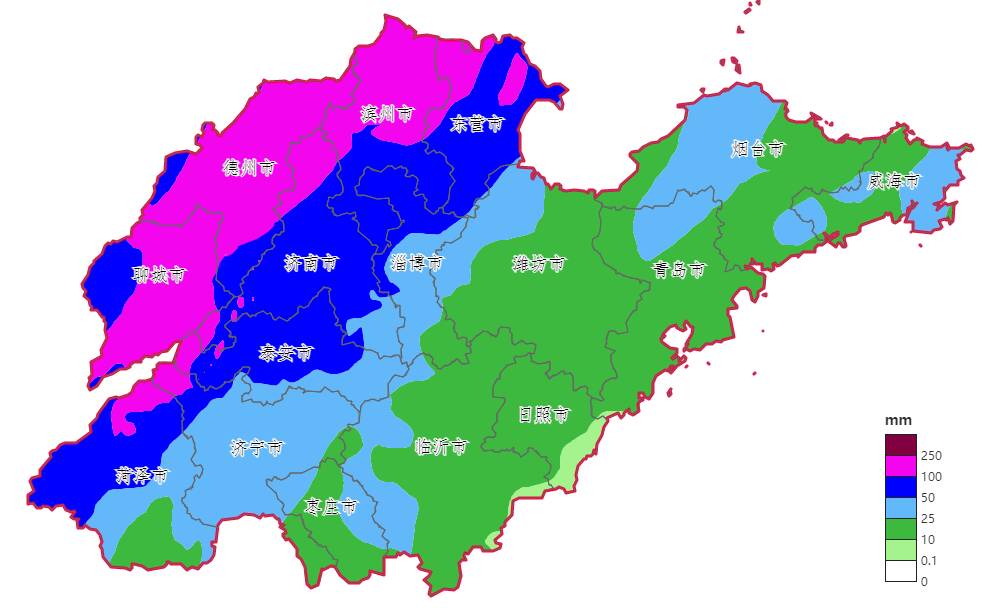

我這本書的題材是中國歷史,我從春秋戰國寫起,一直寫到17世紀末期,就是清朝的康熙年間。書中內容基本上是北方的民族史。書的題目叫《北緯四十度》,北緯四十度是一個地理概念。我小時候特別愛看地圖,搜集了很多地圖。咱們國家最北端是黑龍江漠河,北緯53度。最南端是曾母暗沙,北緯5度左右。我自己在閱讀中,發現北緯四十度這樣一條地理線非常特殊。在中國的版圖里,它東起遼寧丹東,向西延伸走到秦皇島、北京、大同,再往西走包頭、呼和浩特,再往西走到敦煌直至喀什。這條北緯四十度線,正好跟中國的萬里長城基本是重疊的──其實這并不是一種巧合,因為咱們長城之所以修在北緯四十度線上,是因為這條地理線正好也是蒙古高原和平原的交界處。華北地區的人都知道,張家口又被稱為壩上地區。因為北緯四十度是華北平原的最邊緣,到了這里地形突然隆起。壩上地區不太適合像樣的農業耕種,它不屬于我們傳統的中原定居耕種地區。北緯四十度以北,是游牧民族馳騁的地方。

整個中國歷史兩千年,從一個特殊的角度說,我們民族的發展、進步,或者我們民族遭遇的挫折,都跟北緯四十度有關。中原定居的漢民族跟北緯四十度以北的游牧民族——比如說匈奴、突厥、鮮卑、契丹、蒙古,一直到最后滿洲——打了兩千年,最后他們融合成華夏民族。我這本書里專門寫了:“他們后來都變成了中國人。”這是北緯四十度特殊的魅力,北緯四十度并不是保守、固步自封的地方,它是為了爭奪民族的生存空間,不同文化、文明的沖撞和結果。

民族沖撞與融合

是文明史的一個事實

陳福民:像我們今天穿的褲子,嚴格說不是定居漢民族的創造,而是北方游牧民族的創造,是我們向人家學來的。趙武靈王發現本國的騎兵很少,一個重大原因是騎兵長袍大袖,騎馬非常不便,所以他開始學習穿少數民族的服裝,以有利于射箭。這就是交流,我們不要看輕這個事情,它意義重大。我們過去有一種狹隘的民族主義,一直以為北方民族野蠻落后,侵害我們。族群之間的沖突,事實上確實會帶來人道主義的災難。但今天讀歷史的人應該有一種超越這種視角的能力,應該看到沖突背后所帶來的文明交融和文明推進的成果。

再比如現在女孩子穿衣服都喜歡穿小短袖,完全是大唐向波斯人學習的結果。我們今天吃飯圍著桌子,這也是跟少數民族學的。東漢以前有個著名的成語是“齊眉舉案”,說明吃飯用的是方形的案。而游牧民族因為生產方式和生產資料的匱乏,一旦殺一只羊,他們會圍起來吃。這就是圍桌吃飯的起源。

整個兩三千年當中,圍繞著北緯四十度與長城,出現了很多故事。北方游牧民族給我們造成了很大的壓力,我們一次次被人家打進來,打進來就會有巨大的領土損失。大明帝國的國境線很清晰,就在九邊——北京、古北口、八達嶺,再往北都是蒙古人的地方,大明守的國境線的緯度是非常低的,到后來連哈密都丟了。因此我們會發現,如果沒有忽必烈創建蒙元大帝國,以及后來滿清通過民族融合重新厘定邊界的話,長城以北的很多地方跟我們就沒有關系了。所以朱元璋很明白,他創建大明帝國,在詔書當中說得很清楚——“朕承元統”,就是說朱元璋特地承認,忽必烈所創建的元帝國是我們華夏民族統緒之一。朱元璋這樣一個封建帝王,他的眼界,他的實踐,都比我們今天某些狹隘的民族主義者還要高明。民族的沖撞與融合并不是我們強行定義的,它是文明史的一個事實。

我寫這本書的第二個動機,也是我最大的愿望,是能讓公眾閱讀。我們過去都是做學術的,我們的文章都要發在專業報紙或者學術期刊上,在學術體制中被閱讀、被討論。但這些文字的傳播量非常小,只在很小的學術圈子里面流傳。我們一生干了這么多事,但它的傳播范圍如此之小,我是不甘心的。我一直奢望有一種寫作,既是研究性的寫作,同時又能與我們普通的讀者建立一種溝通的渠道。說得通俗一點,就是放低身段、改變說話習慣,說老百姓的話,讓老百姓看得懂。

前幾天澎湃新聞采訪我,它們的采訪稿后來用了我一句話作為標題——“我希望我的寫作是有文學的品性,同時又有一副知識的容貌”。這些知識是能夠跟普通讀者交流的,而不是束之高閣,藏在學院里,只被在引用資料數據時用用。學術研究很重要,但那終究是少數人的事情。我希望我的這種寫作,能跟普通公眾建立一種對話關系,說人話,大家還感興趣。我非常希望在保證知識可靠性的同時,盡量在寫法上降低知識表達和理解的門檻。

作品顯示了新的寫作路子

新的表述方法

白燁:讀《北緯四十度》我的心情,高興,也很羨慕。其實我們搞專業的人都有另外的愛好,像福民有北方民族史的愛好,楊早有近代文化、傳媒關系史的愛好。而我有一個愛好是軍史、黨史,熟悉到跟一些軍事專家聊天,他們都很認可的程度。我花了那么大功夫,幾乎每天晚上都在看軍史相關的書,但是我從來沒寫過什么。現在福民把他想寫的寫出來了,我確實羨慕。他一直有這方面特別的愛好,一直在鉆這門東西,帶有半專業性,所以這本書真不能看成是“打醬油”的作品,它有學術性和專業性。

第二,福民這種寫作、討論問題的層次、定位和概括,確實給我們出了難題。說《北緯四十度》是邊疆史記,不準確;說歷史地理,也不準確。它包含的東西太多了。這部作品為我們顯示了一種新的寫作路子,一種新的表述方法,總體上我們可以把它稱之為“學術散文”。但實際上有很多很考究的東西,各種元素在里頭交錯,所以你很難簡單說它是本什么書。這一點也讓我覺得很好,越讓你覺得什么都能說,又什么都不能把它完全地概括和表達,恰恰是豐富性的很好體現。

《北緯四十度》滿足了我一個閱讀的愿望,就是關于北方民族史。我一直也在閱讀與思考這個問題——中華民族什么時候開始叫漢族的?漢族到底是怎么來的?我常說,漢族就是消失的少數民族。少數與多數,位置本來就是相對的。誰在文明進程中贏得多數,就不再是所謂少數民族。因此,可以在這個意義上把漢族理解為已經消失的少數民族。

《北緯四十度》里關于民族的敘說帶有很強的專業性,以及很強的知識性。專業方面,引用中有辨析,包括那兒說得對不上茬兒,他都會補證。同時它還有很豐富的知識──說實話,這個民族學,如果說你不是特別有興趣,愿意鉆進去辨析、去研究,會覺得很煩。幾代單于下來,名字都弄不清楚了。但是福民關于誰是誰,都弄得很清楚。讀者即便不想深究歷史,通過這部作品也會得到應該有的東西。

我預感福民的這部作品,影響會超過他的其他專業書籍。他的功夫下得太大了,能看到他寫一個地方,有很多實地考察。作品中有史料考據、實地勘察,包括自己的解讀感受,讓你看出來整本書里頭有“我”,這個非常好。我還比較欣賞的是作者靈活機動的表達和表述,它們看起來是語言功力的體現,其實要把材料化得很開、吃得很透,才能做到如此深入淺出的表述。這種方式會把古代的事和現代的事相勾連,用現代的認識去反觀過去的歷史,同時也會有很調侃的地方。這是一次成功的寫作。

另外補充一下,書的最后一章《遙念右北平》,從某種意義上講,可以看出文化尋根的意味。福民是承德人,我們知道承德人一直對“熱河沒有了”耿耿于懷。他通過歷史敘事的方式復現“精神還鄉”,而且這還不僅是他個人的尋根,整體上是圍繞民族做的一個文化尋根。

我始終覺得福民跟歷史學者不一樣的是,他比較個人化,或者說有“我”,可以把“我”的看法、選擇、體味、感受,都在里頭體現得很充分。因為這些元素,書中的每一個人物都可以表達得很特別,留給讀者很多思考。比如說那一章寫的孝文帝,過去我們對孝文帝的印象確實不太好。作者一開始也寫這個人確實不著調,幾十萬大軍南征,結果一下不走了,突然一下又走了。其實孝文帝是想遷都洛陽,是用這種方式來達到這個目的。整體看起來,感覺這個人比較“賴”,但是這個“賴”的背后,其實另有深意,他是想引領自己的部族去走向文明。

攻守之間角色的轉換

是文明生成與融合的過程

陳福民:剛才兩位老師都談到了我寫這個書當中包含的問題,在“北方民族史”這方面,我跟人家真正做專業的人相比有很大的差距。即便如此,我也覺得這個工作非常有意義。因為中華民族,現在我們叫華夏大民族,以北緯四十度為一個標志,經過兩千年不斷的融合,當年的匈奴人、突厥人……已經完全融合在華夏民族大家庭里。文明的演化在表現形式上有時會構成“壓迫”,但在終極意義上其實是民族融合的必由之路。

文化、文明的交匯是自然而然的,沒有人逼著你這么干。原來是北邊往南邊攻,南邊像接受考試一樣,每次艱苦的“考試”得滿分的時候很少,往往不及格。只有漢武時期,霍去病、衛青出征漠北,這是第一次考了滿分,把匈奴徹底趕走了。第二次是唐太宗,北邊各部族的首領可汗敬畏欽服太宗李世民,特地給他上了一個巨大的尊號叫“天可汗”,還修了一條從現在的西安直抵漠北高原的“參天可汗路”,各種少數民族首領經常會到大唐長安來參拜李世民,他是凌駕在其他小可汗之上的“天可汗”。我們得滿分大約就這兩次。

我在書里面特別強調的是,很多有“民族正義感”的人一直在抱怨自己的“不及格”,覺得挨了欺負。其實他們很少留意到這個事情的“反轉”性質——你打進來沒關系,你打進來就要立刻承擔起防守的義務,你就得接著考試做題,這個宿命你逃不掉的。從我這本書延伸再去看就特別清楚,某個少數民族剛打進來,他馬上就要承擔防務,所以他做的事情很奇怪——立刻開始修長城。這個我在書里面寫到了,比如說北齊,高歡修長城動員180萬人,還要很人性化地“配寡婦”。這個如果你不看歷史,你真是不知道。為什么會這樣?北齊高歡原本是駐守包頭一帶的鮮卑化漢人,他打回內地占領了現在的山西 、河北和山東這一帶,馬上就直接面對來自北方的突厥人的進攻。這是我們這個文明特別偉大和迷人的地方——你選擇了進攻的權利,就要承擔之后的防守義務。北緯四十度的功能和義務不限于什么民族,你進來就要幫我守。在攻和守之間這種角色的轉換,就是文明的生成與文明的融合過程,所以不論你是什么人,到最后都變成了中國人。

這本書里面會涉及地理學和民族史等方面的專業問題,我個人希望這些非常專業的問題通過我的寫作和敘述,能得到一個通俗化的效果。

不能因為我寫的是文學

就放肆虛構

觀眾提問:您這個書是有關歷史的,用了文學的寫法,可能會涉及歷史、民族、宗教的一些東西。當您面對這方面的專家時,你想用什么樣的方式去面對他?

陳福民:這位朋友的問題非常專業。剛才白燁老師已經定位這個書——在文學意義上是非虛構,觸及了多個領域,比如民族學、邊疆歷史學,甚至還有宗教,內容上比較多。澎湃新聞的記者問過我一個問題——寫這個書的時候,你感受到最大的束縛是什么?最大的自由是什么?我回答說最大的束縛是歷史學領域“看不見的眼睛”,它們讓我如芒在背、戰戰兢兢。這本書我定位潛在的第一讀者是歷史學家,我文章可以寫得不漂亮,但是我要盡力不讓歷史學家說我這材料有問題。

以地理方面為例,我寫這個書的時候參考了很多專業著作,比如顧頡剛、史念海的《中國疆域沿革史》、譚其驤主編的《中國歷史地圖集》和辛德勇的著述。不僅如此,還需要實地勘察,這本書里所寫到的所有主體地點我都跑過,里面每一張圖片都是我自己拍的。關于民族史學的內容,我每寫到一個具體斷代史的時候,不僅要看史學原典,還要看當下相關斷代史最好的專家關于它的著作。比如,我寫安祿山這一章的時候,比較多地參考了北京大學歷史學院榮新江教授的著作,寫契丹和“澶淵之盟”這一章,為了解契丹史,除了《遼史》《遼會要》外,我細讀了陳述和劉浦江先生的著作。

假設說有一種標準,一個寫作者跟他所要達到的目標百分之百的契合,這是每個寫作者主觀上美好的愿望,但可能在實踐操作上都達不到。即便如此,寫作者不能放棄這個標準。我是按著主觀上的標準,盡量去了解和掌握這位朋友談到的這些民族學、宗教學、地理學專業知識,最起碼要及格,不能外行。知道不能百分之百達到,但我主觀上會建立起這個門檻和學術之間的關系,不將就不湊合。

楊早:說白了,福民老師放棄了所謂文學作品的擋箭牌。很多文學作品喜歡拿“大事不拘、小事不虛”這個作為擋箭牌,福民老師則拒絕這個擋箭牌,不能因為我寫的是文學,就可以放肆虛構。之所以這本書基本上都會引史料原文──作者當然知道很多讀者不會看原文,太費勁了,下面會有白話的解釋。但是為什么福民老師堅持要放原文?就是為了給某些有要求的讀者一個查證的渠道,免得你們說我是胡說八道。這也是福民老師很“放不開”的一點,對自己的一種自我要求。

陳福民:也確實有朋友覺得不應該引那么多原文。我說不引不行。大家知道我們古漢語原文非常簡練,你把它翻成普通話輕則多出幾十個字來,但我還是愿意做這個事。我當然知道原文有可能給讀者造成障礙,但我不能放棄。我會用當下比較通俗有趣的方式把它敘述一遍。堅持引用原文對我來說是個剛性原則,我很怕專業的人挑毛病。

整理/雨驛

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

【央視快評】構建更加緊密的上海合作組織命運共同體

- [詳細]

- 央視網 2021-09-18

天天學習丨勿忘國恥!九一八事變90周年 重溫總書記這些話

- [詳細]

- 央視網 2021-09-18

時政新聞眼丨習近平連續第九年出席上合峰會,讀懂這些關鍵之處

- [詳細]

- 央視新聞客戶端 2021-09-18

大足石刻特展——國博首展石窟寺世界文化遺產

- 大足石刻特展共展出82件展品包括精美造像和文物修復照片等珍貴史料。據北京青年報記者了解,此次展覽是對大足石刻的全面展示,亦是國博近年...[詳細]

- 北京青年報 2021-09-18

月餅既要“文化味”也要“節儉美”

- 月餅既要“文化味”也要“節儉美”。月餅價格高不高,主要取決于做工用料和外在包裝。月餅是中秋節的傳統食品,但它又不是單純的食品,還附...[詳細]

- 北京青年報 2021-09-18

北交所個人投資門檻50萬元 機構投資者準入不設資金門檻

- 北交所個人投資門檻50萬元。機構投資者準入不設資金門檻。同時,創新層投資者準入資金門檻由150萬元調整為100萬元,于9月17日發布實施[詳細]

- 北京青年報 2021-09-18

最美鐵路綻放鐵路發展之美

- 近日“發現最美鐵路·重溫東北紅色歷史”活動走進中國鐵路沈陽局集團有限公司,由大連客運段職工戰義講述的小人書里的鐵路發展史,將鐵路百...[詳細]

- 中國經濟網 2021-09-18

中國計算產業展強大創新活力

- 中新網長沙9月17日電中國工業和信息化部黨組成員、副部長王志軍17日在“2021世界計算大會”上表示,近年來,中國計算產業展示出強大創新活...[詳細]

- 中國新聞網 2021-09-18

“莆田的孩子”受關注 心理學界支招“讓他們忙起來”

- 9月13日,仙游縣,孩子們在排隊做核酸檢測。“莆田的孩子”受關注心理學界支招“讓他們忙起來”。新冠定點救治醫院莆田學院附屬醫院開通心...[詳細]

- 中國新聞網 2021-09-18

80天獎勵假、年補貼萬元……多地出臺三孩配套措施

- 中新網北京9月18日電落實“三孩”生育政策,6月以來,多地相繼出臺生育、養育、教育等配套政策措施,鼓勵生育。意見明確,對在該縣公立醫療...[詳細]

- 中國新聞網 2021-09-18

廣西商販占道擺賣青菜被扔進垃圾車 涉事城管已停職

- 中新網柳州9月17日電日前,廣西柳州市一城管將擺攤商販青菜扔進垃圾車的視頻,引發熱議。17日,柳州市城管部門通報該事件調查情況,稱涉事...[詳細]

- 中國新聞網 2021-09-18

青海:“十四五”期間實現全省宗教場所科普工作全覆蓋

- 圖為青海省委常委、統戰部部長公保扎西一行參觀體驗科普器材。圖為青海省藏語系佛學院學生現場體驗科普器材。中新網青海海南9月17日電“青...[詳細]

- 中國新聞網 2021-09-18

2021年“文化中國·水立方杯“中文歌曲大賽聯歡晚會在京舉行

- 中新社北京9月17日電2021年“文化中國·水立方杯”中文歌曲大賽聯歡晚會17日晚在北京廣播電視臺大劇院落幕。晚會現場,來自全球五大洲的參...[詳細]

- 中國新聞網 2021-09-17