半月談丨馬家窯文化謎團能否破譯

來源:新華社客戶端

2025-03-18 09:32:03

原標題:半月談丨馬家窯文化謎團能否破譯

來源:《半月談內(nèi)部版》2025年第3期

原標題:半月談丨馬家窯文化謎團能否破譯

來源:《半月談內(nèi)部版》2025年第3期

半月談記者 范培珅 何問 王朋 張睿

距今約5000年的馬家窯文化,與仰韶文化一脈相承,造就了中國彩陶史上的藝術(shù)巔峰。該文化以彩陶為代表的文化影響力在我國西北、西南不斷擴散拓展,生動展現(xiàn)著中華文明多元一體的發(fā)展進程。

“圖畫的《史記》”“遠古文明之光”“中西交流的先行者”……馬家窯文化發(fā)現(xiàn)百年來,其豐富意蘊如“謎”般吸引人們不斷追尋、探索。如今,隨著馬家窯文化研究不斷深入,我國黃河流域先民的生活圖景漸次展開,蘊藏中華民族開拓、創(chuàng)新精神的彩陶文化逐漸煥發(fā)新時代華彩。

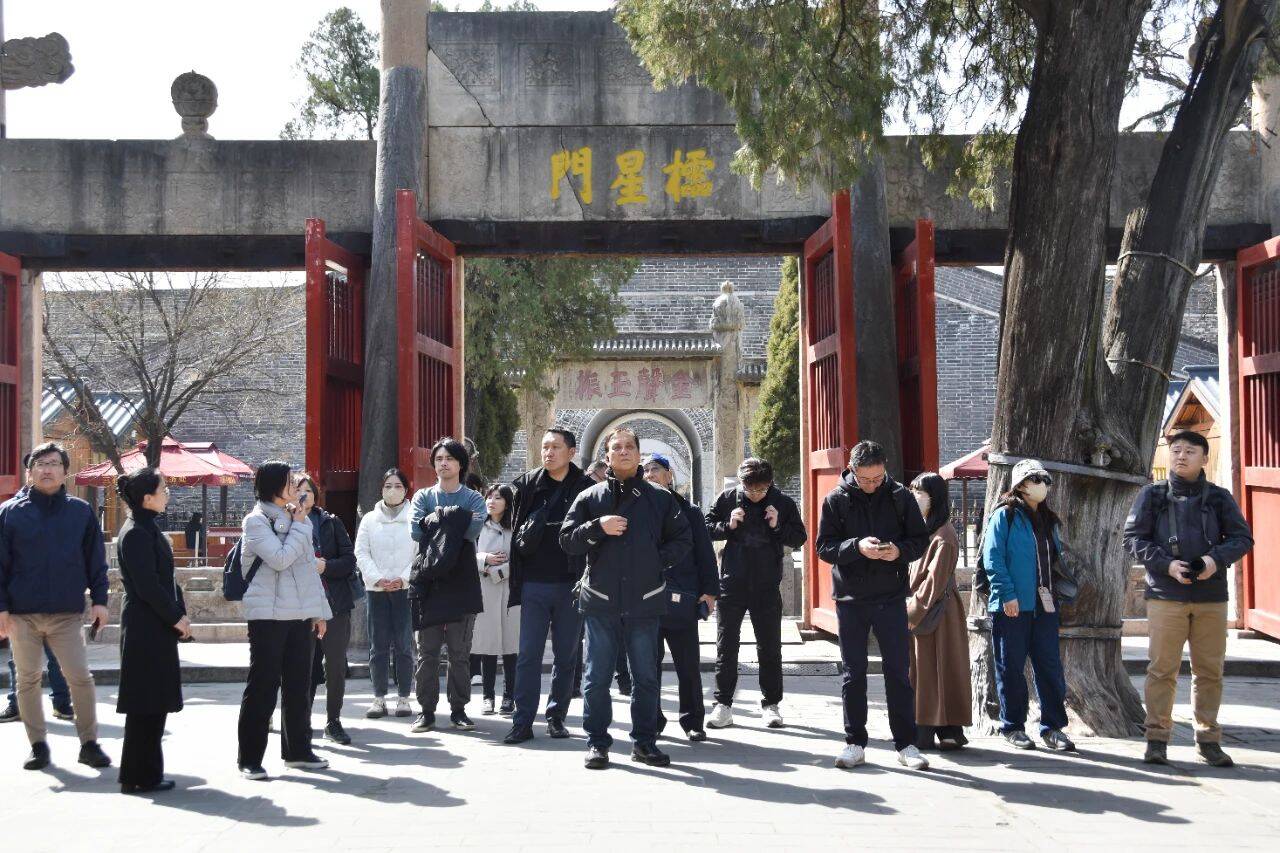

史前彩陶的集大成者

登上甘肅省定西市臨洮縣洮陽鎮(zhèn)馬家窯村的馬家窯黃河史前文化遺址公園木棧道,不一會兒便來到一處高原斷面,斷面呈現(xiàn)層層堆疊的樣貌,數(shù)千年的文明印跡一目了然。甘肅臨洮馬家窯文化研究院文博館員趙志剛指著斷面告訴半月談記者,其中顏色偏白、厚達40至50厘米、所含陶片最多的一層便是距今約5000年的馬家窯文化堆積層。斷面不遠處正對著的幾處臺地上,坐落著馬家窯人生活的部分遺址。

1924年,瑞典地質(zhì)學(xué)家安特生在洮河邊的馬家窯村發(fā)現(xiàn)了馬家窯遺址,將其文化遺存稱為“甘肅仰韶文化”。20世紀40年代,我國考古學(xué)家夏鼐經(jīng)過研究,認定其具有區(qū)別于仰韶文化的獨特性,將其命名為“馬家窯文化”。

彩陶的大量制作使用,是其最鮮明的特征。明亮如漆的黑彩、紅彩、白彩,靈動的水波紋、漩渦紋、網(wǎng)格紋,豐富的蛙形、魚形、人形……馬家窯文化彩陶器型多樣、色彩絢麗、線條流暢、圖案極富變化,既繼承了仰韶文化的部分紋飾特征,也呈現(xiàn)全新的藝術(shù)創(chuàng)造性。

“彩陶是人類社會發(fā)展到一定程度才會有的產(chǎn)物,而馬家窯文化不管是絕對數(shù)量還是精美程度等,都達到了前所未有的高度,成為我國史前彩陶的集大成者,體現(xiàn)出馬家窯社會相當高的文明化程度。”中國社會科學(xué)院考古研究所副研究員郭志委說。

以彩陶為代表,馬家窯文化不僅在黃河上游甘青地區(qū)孕育出一塊文化高地,還不斷向西北、西南傳播。目前馬家窯文化遺址發(fā)現(xiàn)達上千處,甘青地區(qū)經(jīng)考古發(fā)掘的重要遺址有20多處,該文化沿河西走廊西傳至新疆,南抵川西北地區(qū),西南至青藏高原,對后世羌藏文化、古蜀文明等都產(chǎn)生重要影響。

“彩陶不僅代表了高超的手工技藝,還凝聚著先民豐富的思想內(nèi)涵。各地先民們在使用馬家窯彩陶的同時,也共同接受認同器物所承載的文化觀念。因此可以說,馬家窯文化的傳播,影響和奠定了整個西部地區(qū)的文化基礎(chǔ)。”中國人民大學(xué)歷史學(xué)院教授韓建業(yè)說。

早于絲綢之路的“彩陶之路”

距今5000年前后,隨著馬家窯文化逐漸興起,中原仰韶文化的發(fā)展卻相對沉寂。與仰韶文化一脈相承的馬家窯文化,為何發(fā)展出不同路徑,并成就我國史前彩陶藝術(shù)之巔峰?或許,可以從其開拓進取、兼收并蓄的文化底色中尋找線索。

郭志委認為,仰韶文化沿黃河及其支流溯流而上,在黃河上游的肥美谷地和兩岸階地扎根,并與當?shù)卦缙跐O獵采集人群融合,從而發(fā)展出馬家窯文化。彩陶業(yè)則是馬家窯人傳承仰韶彩陶傳統(tǒng),因地制宜強化手工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的特色經(jīng)濟。隨著馬家窯文化的繁榮,馬家窯人不斷西進,從而直接或間接與歐亞大陸腹地的文明產(chǎn)生了聯(lián)系。

陶土之上,繪就著奇妙的交流例證。考古學(xué)家們發(fā)現(xiàn),源自西亞及中亞的舞蹈紋、鋸齒紋“巧合般”出現(xiàn)在甘青地區(qū)馬家窯文化彩陶上,而在南亞次大陸克什米爾地區(qū)也出土過與馬家窯文化基本相同的彩陶和石刀。馬家窯文化與黑海地區(qū)庫庫特尼—特里波利文化相隔萬里,卻都沿襲著陶塑人頭像的彩陶傳統(tǒng)。

此外,在地處馬家窯文化腹地的甘肅省臨夏回族自治州林家遺址,還出土過我國最早的青銅刀,這一技術(shù)被認為最早起源于西亞。青海地區(qū)的馬家窯文化宗日遺址也出土有來自印度洋的海貝等。

這是藏于臨夏回族自治州博物館的馬家窯文化四圈紋彩陶壺(臨夏回族自治州博物館供圖)

韓建業(yè)認為,早在絲綢之路之前,就可能存在一條以彩陶為代表的中西方文化交流的“彩陶之路”。除了彩陶方面的交流,中西方文化還順此通道進行金屬器、農(nóng)作物、家畜、宗教、藝術(shù)、思想等諸多方面的交流。

“目前雖然此通道的具體路徑還不清楚,但本就極具開拓精神的馬家窯人應(yīng)該在該通道的文化交流中發(fā)揮著橋梁作用。”韓建業(yè)說。

從當代格局來看,馬家窯文化主要分布的甘青地區(qū)正處在中西通道的“樞紐地帶”,這里農(nóng)牧交錯、山河相依,往東鎮(zhèn)守通往河西走廊的門戶,南下聯(lián)通藏彝走廊。隨著馬家窯文化的地理拓展,逐漸構(gòu)建出一條溝通交流、融合發(fā)展的文化帶。在這條文化帶上,不同文明碰撞融合激發(fā)出新的靈感,讓馬家窯人創(chuàng)造出燦爛豐富的文化。

郭志委認為,馬家窯文化是仰韶文化對西北高地第一次大規(guī)模開拓的成果,極大拓展了中華文明的發(fā)展空間,成為早期中西文化交流的先行者,并對后世青銅時代的大發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。

匠心傳承與創(chuàng)新

在馬家窯遺址公園所在的臺地上舉目四望,只見厚厚的第三紀紅土矗立在洮河兩岸的黃土溝壑之間。今年65歲的陶匠閻建林曾多次來到這里,感受陶土的細膩,撿拾散落在田間地頭的遠古文明碎片。他花費了多年時間,只為“復(fù)原”馬家窯文化彩陶制作的傳統(tǒng)技藝。

陶匠閻建林(左)在家中與兒子探討彩陶的線條范培珅攝

“彩陶制作是個精細活,但無論怎么研究,都無法百分百還原古人的技藝。即使用最柔順的毛筆,總也繪不出古人那樣的細膩感。”閻建林說。

在大眾看來,閻建林的彩陶工藝品與彩陶文物看起來已十分神似。為了保持顏色和質(zhì)感,閻家始終堅持使用燒柴火的磚火窯,窯一開燒,十多個小時離不開人。

千年不褪是匠心。閻家生產(chǎn)的彩陶工藝品備受市場青睞,年售仿制彩陶工藝品3000多件。

在臨洮縣大大小小共12所中小學(xué)的陶藝課堂上,學(xué)生們都學(xué)著閻建林的樣子,捏陶繪彩。有的學(xué)生在興趣社團從小學(xué)二年級堅持學(xué)到六年級。泥條盤筑是孩子們最常用的成型方法,這是馬家窯文化彩陶技藝的主要特征。

有人傳承,也有人創(chuàng)新。在臨洮縣馬家窯文化產(chǎn)業(yè)園彩陶小鎮(zhèn),匯聚著一群年輕的制陶師和設(shè)計師。學(xué)習(xí)陶瓷產(chǎn)品設(shè)計的于倩2015年來到這里,在陶魂的“浸潤”下,專研馬家窯文化彩陶的創(chuàng)新。她通過替換工藝、重排結(jié)構(gòu)等方式將馬家窯文化的紋飾“重構(gòu)”在新的器物之上,如今作品已經(jīng)擺滿了一墻柜子。

每年,眾多游客、專家學(xué)者、藝術(shù)愛好者都被馬家窯文化吸引而來,實地探訪馬家窯遺址,親身體驗傳承悠久的制陶樂趣。為了讓游客們更好地了解馬家窯文化,臨洮縣正在打造馬家窯文化研究展示中心,建設(shè)馬家窯黃河史前文化遺址公園。連馬家窯村也“換裝”彩陶主題,村容村貌煥然一新。

半月談記者了解到,近年來臨洮縣衙下集鎮(zhèn)寺洼遺址的考古發(fā)掘有了新的重大發(fā)現(xiàn),將有望為破譯馬家窯文化的謎團提供新的線索。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

8個人服務(wù)2萬家企業(yè),這個街道怎么做到的?

- 原標題 8個人服務(wù)2萬家企業(yè),這個街道如何破題。圖為夢創(chuàng)社區(qū)黨群服務(wù)中心。針對轄區(qū)企業(yè)需求多元化、人員類型多樣化的特點,浙江杭州市余...[詳細]

- 人民日報客戶端 2025-03-18

提醒:紅霉素軟膏千萬不能隨便用!趕緊告訴家里人

- 紅霉素軟膏,是家家?guī)缀醣貍涞某S盟幐啵粡V泛應(yīng)用于各種病癥。這是一種常見的嬰兒皮膚病,主要表現(xiàn)為尿布覆蓋區(qū)域的皮膚發(fā)紅、炎癥,可能...[詳細]

- 新華社客戶端 2025-03-18

脂肪肝可以逆轉(zhuǎn)嗎?如何養(yǎng)護肝臟?呵護小心“肝”→

- 原標題 逆轉(zhuǎn)肝部疾病守護肝臟健康3月18日是全國愛肝日,今年的主題是“中西醫(yī)結(jié)合,逆轉(zhuǎn)肝硬化”。脂肪肝、肝硬化等常見的肝部慢性病可以逆...[詳細]

- 人民日報客戶端 2025-03-18

100元桂林游、1900元出國游...“低價游”盯上老年人

- 原標題 莫讓“夕陽紅”受困不合法“低價游”“100元桂林游”“1900元出國游”……不知何時起,年近七旬的母親熱衷起縣城某旅行社組織的“低...[詳細]

- 人民日報客戶端 2025-03-18

量足價穩(wěn) 我國春耕化肥供應(yīng)有保障

- 新華社北京3月17日電題 量足價穩(wěn)我國春耕化肥供應(yīng)有保障新華社記者古一平化肥是糧食的“糧食”,對作物產(chǎn)量的貢獻達到50%以上,是保障國家...[詳細]

- 新華社客戶端 2025-03-18

2024年我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)完成業(yè)務(wù)收入35萬億元

- 新華社北京3月17日電記者17日從工業(yè)和信息化部獲悉,2024年我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)總體運行平穩(wěn),完成業(yè)務(wù)收入35萬億元,同比增長5.5%,實現(xiàn)利潤總額2...[詳細]

- 新華社客戶端 2025-03-18

拳擊被建議納入洛杉磯奧運會正式比賽項目

- 國際奧委會執(zhí)委會17日建議,將拳擊納入2028年洛杉磯奧運會正式比賽項目[詳細]

- 人民日報客戶端 2025-03-17

新華全媒+|事關(guān)育兒、就業(yè)、增收!國新辦發(fā)布會解讀《提振消費專項行動方案》

- 國新辦發(fā)布會解讀《提振消費專項行動方案》新華社記者嚴賦憬、魏玉坤中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)的《提振消費專項行動方案》,按...[詳細]

- 新華社客戶端 2025-03-17

三部門:大力開展減鹽減油減糖行動

- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委、工業(yè)和信息化部17日發(fā)布《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》。其中明確,推行健康烹飪方式。實施營養(yǎng)健康食堂建設(shè),鼓...[詳細]

- 人民日報客戶端 2025-03-17

惠民生、促消費、增后勁——提振消費專項行動助推經(jīng)濟發(fā)展

- ??提振消費是擴大內(nèi)需、做大做強國內(nèi)大循環(huán)的重中之重。??中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)的《提振消費專項行動方案》16日對外發(fā)...[詳細]

- 新華網(wǎng) 2025-03-17

【新思想引領(lǐng)新征程】經(jīng)濟大省挑大梁 為高質(zhì)量發(fā)展注入強大動力

- [詳細]

- 央視網(wǎng) 2025-03-17

看圖學(xué)習(xí)丨科技創(chuàng)新之路 總書記強調(diào)“教育、科技、人才一起抓”

- [詳細]

- 央視網(wǎng) 2025-03-17

首批黃河水利遺產(chǎn)名錄公布

- 記者3月17日從水利部獲悉,首批黃河水利遺產(chǎn)名錄近日由黃河水利委員會正式對外發(fā)布,名錄包括嘉應(yīng)觀、林公堤、三門峽水利樞紐工程、濼口水...[詳細]

- 新華社客戶端 2025-03-17