濟南開辟尋親救助“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式

來源:山東商報

2022-09-14 10:24:09

原標題:濟南開辟尋親救助“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式

來源:山東商報

原標題:濟南開辟尋親救助“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式

來源:山東商報

9月9日,濟南市救助管理站組織開展“情暖中秋共助團圓”直播尋親行動,讓尋到家的受助人員通過“云直播”與家人線上團聚,未尋親成功的受助人員通過直播找家,讓他們可以盡快返鄉(xiāng)。這半年里,濟南市救助管理站有30多位受助人員找到了親人,救助站的工作人員們?nèi)栽谔剿鞑煌姆绞綆椭麄兓丶摇P聲r期尋親工作有哪些創(chuàng)新突破?山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者帶您一起了解“互聯(lián)網(wǎng)+尋親”的救助工作新模式。

◎山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者 劉曉燕 見習(xí)記者 孫啟桓 通訊員 許靈君

開辟尋親救助新路徑

人臉識別、DNA比對、大數(shù)據(jù)對比……近年來,為了幫助受助人員早日找到親人,濟南市救助管理站聯(lián)合公安等多部門,嘗試各種各樣的方式,為受助人員尋親。而近期,他們在嘗試通過網(wǎng)絡(luò)直播,實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+救助”。

上午10點,“情暖中秋 共助團圓”直播正式開始,濟南市救助管理站的房間內(nèi)一片溫馨的節(jié)日氣氛,跟隨救助站副站長陳曉黎的直播鏡頭,救助站內(nèi)的受助人員一邊與工作人員聊天,一邊品嘗著月餅和水果。

為了鍛煉腦力和手指,工作人員會教受助人員折千紙鶴、折百合花,寄托美好祝愿。每到中秋佳節(jié),救助站的廚房總是最熱鬧的。直播鏡頭里,工作人員正在包餃子,“從早上開始就忙著剁餡、和面、搟皮,只為讓他們吃上熱乎乎的水餃,感受到家一般的溫馨”,工作人員告訴記者,受助人員漂泊在外多年,很久都沒有體會過團圓的氛圍,這一個個飽滿的水餃象征著團圓。

“包好了,我們開始下餃子了!”不一會,一盤盤熱氣騰騰的餃子端到了受助人員餐桌上。看著受助對象吃得香甜,救助站的工作人員露出開心的笑容,房間里充滿著融融暖意。

隨著直播進行,尋親環(huán)節(jié)開始,直播間陸續(xù)涌入二十多萬人,工作人員一一介紹三名受助對象的情況,網(wǎng)友積極提供線索。來站后一直未能順利交流的劉某英,也在今天慢慢打開心扉,說出了幾個地名,工作人員驚喜地迅速打開手機地圖,查找到她說的吳安屯,正符合云南保山的戶籍信息,取得了尋親的重大突破。

2100余公里的尋親路

2100余公里,6年的分別,彝族青年馬海某禾80多歲的母親再見到兒子喜極而泣,“兒啊,你終于回家了!”6年前,馬海某禾在濰坊打工時不慎走失,流浪到了萊蕪,幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)來到了濟南市救助管理站。他不愛開口說話,工作人員與其交流總是微笑搖頭,多次詢問交流并無結(jié)果。

在公安部門組織的一次人臉比對行動中,查詢到馬海某禾的戶籍疑似在西昌市禮州鎮(zhèn),工作人員立刻聯(lián)系當?shù)孛裾块T,經(jīng)過反復(fù)核實,終于確認馬海某禾的身份信息,工作人員立即添加了他哥哥的微信。

“在視頻連線之前,我們甚至做好了認親失敗的準備。”工作人員告訴記者,這次跨越2100余公里的視頻通話見證著親人團聚的喜悅,視頻畫面中出現(xiàn)翹首企盼的妻兒和母親,大涼山的方言雖聽不懂,但他們眼睛里久別重逢的欣喜卻十分讓人動容,不愛說話的馬海某禾臉上也浮現(xiàn)出久違的笑容。

寧東村,一個在手機地圖上都搜索不到的小村子。救助站工作人員在得到確切位置后即刻安排了護送,十幾個小時的火車,又接著幾十公里的山路,在一路顛簸中,救助站一行人終于到了這個馬海某禾曾生活過的地方。馬海某禾的妻兒與八十多歲的老母親早早等候在村口。親人相見,激動之情讓彼此緊緊擁抱在一起,眼中早已涌出久別重逢的淚水,“兒啊,你終于回家了!”據(jù)馬海某禾哥哥介紹,弟弟是一個安靜的人,不愛說話,家人從他走失后,一直在尋找,可就是杳無音信,“非常感謝濟南市救助站,沒想到他被照顧得這么好,這么遠送他回來,讓他能順利回家,真是太不容易了!”“互聯(lián)網(wǎng)+尋親”的新型救助模式,成為了此次尋親的關(guān)鍵。

“99%的努力和1%的運氣”

“柳州、翁桃、比茂(音)、萬廣……”,救助站的尋親日志本上寫著一連串地名,看似毫不相干,但對于工作人員來說,每一個地名就是一條線索,都是尋到家的希望。

今年四月份,濟南一派出所民警發(fā)現(xiàn)一名身穿橘黃色外套的女子在高架橋上流浪,車流如織非常危險,“民警在詢問的時候發(fā)現(xiàn)她疑似有精神障礙,本著‘先救治,后救助’的原則,先送她去了附近的醫(yī)療機構(gòu)接受救治。”陳曉黎告訴記者。

無名67號,是為她登記的入站編號,在工作人員詢問她身份信息時,她兩眼無神、答非所問。無論工作人員詢問姓名、年齡、地址,她都回答“六十,我六十了,有倆兒……”無奈之下,工作人員只能作罷。

“救助工作急不得。”工作人員不厭其煩一次次地上門詢問,與她熟悉,建立感情。在聊天的過程中,她偶爾會蹦出幾個地名,工作人員趕緊記下,對照地圖將臨近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、河流念給她聽,仔細觀察著她的反應(yīng)。

功夫不負有心人,在一次聊天中,她突然說出“Bimao”,并重復(fù)了一次,工作人員立刻打開地圖,在搜索框中輸入“比毛、比茂、畢矛……”將所有近似發(fā)音一一排查。

終于,考慮到她濃重的黔南口音,經(jīng)過反復(fù)確認,工作人員將目光鎖定在了位于貴州省都勻市的比茂村,工作人員迅速聯(lián)系當?shù)孛裾块T,聯(lián)系到了比茂村書記。將無名67號的照片發(fā)送過去,在得到“對對對,就是她!”的肯定答復(fù)后,工作人員瞬間如釋重負,“終于找到了!”

“尋親成功靠的是99%的努力和1%的運氣”,站長李琳告訴記者,“來救助站的人一般都存在或輕或重的疑似精神或智力障礙,很難與他們正常溝通,時間長了,他們會感受到我們的善意,慢慢放下戒備,有時候偶然冒出的一條線索就能尋親成功。”

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

"磨礱淬礪 凝聚爭鳴" 慶祝第三屆青島市汽車評估師節(jié)圓滿舉辦!

- 第三屆青島市汽車評估師節(jié)2022年9月8日,第三屆青島市汽車評估師節(jié)慶典在銀海東港大酒店圓滿舉行。青島市汽車行業(yè)聯(lián)合會、青島市汽車行業(yè)工...[詳細]

- 愛青島客戶端 2022-09-14

德州高級師范學(xué)校開學(xué)

- 本報訊(陳錕張甲峰)9月13日,位于德州市天衢新區(qū)的德州高級師范學(xué)校正式啟用。原平原師范學(xué)校、原臨邑師范學(xué)校和原德州市幼兒師范學(xué)校的2...[詳細]

- 德州日報 2022-09-14

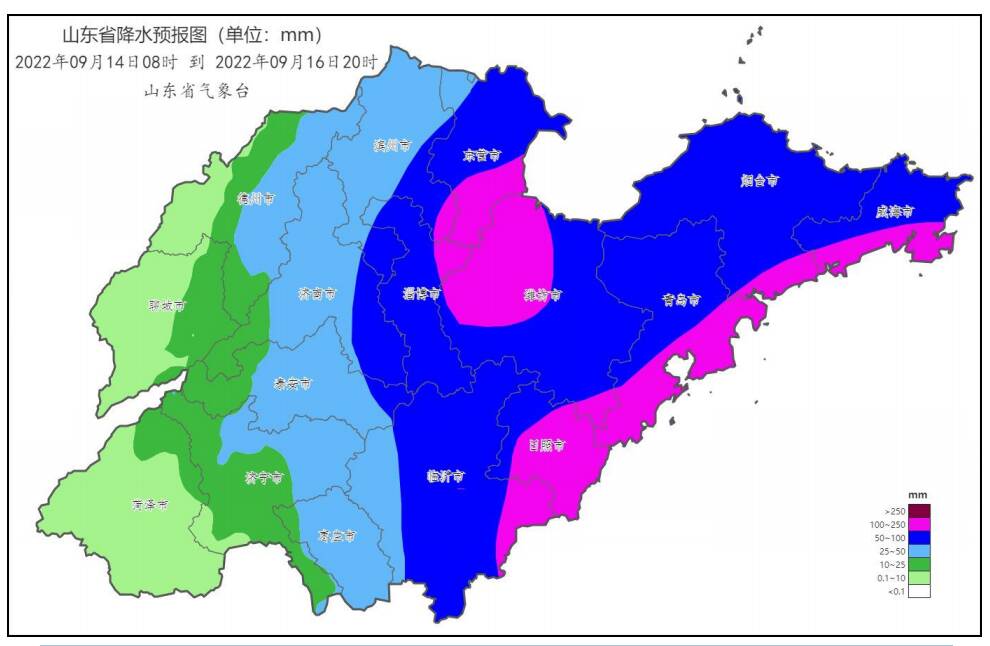

未來3天山東東部將有大到暴雨

- 據(jù)新華社北京9月13日電中央氣象臺預(yù)計今年第12號臺風(fēng)“梅花”將于14日下午至夜間在浙江溫嶺到舟山一帶沿海登陸,預(yù)計登陸時強度為臺風(fēng)級或...[詳細]

- 德州日報 2022-09-14

中華慈善總會在臨沂開展先心病兒童救助行動

- 為推進鄉(xiāng)村振興,幫助脫貧地區(qū)家庭增強抵御因病返貧的能力,中華慈善總會困難家庭先心病兒童救助行動近日在我市開展。此次救助行動由中華慈...[詳細]

- 臨沂日報 2022-09-14

山東金利集團:數(shù)據(jù)賦能打造智能工廠

- (上接A1版)積極開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)App協(xié)同智造,生產(chǎn)制造過程實現(xiàn)數(shù)字化管理,對所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理,通過智能管理和智能工...[詳細]

- 臨沂日報 2022-09-14

山東印發(fā)實施方案提升職工生活品質(zhì)

- 本報濟南訊日前,省新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《山東省提升職工生活品質(zhì)工作實施方案》,著眼于就業(yè)質(zhì)量、薪資和福利待遇...[詳細]

- 大眾網(wǎng) 2022-09-14

跨過山和大海,走近詩和遠方

- 鳥瞰威海千里山海自駕旅游公路。(李信君攝)游客在愛倫灣國家級海洋牧場海上平臺游玩。(李信君攝)本報記者王念、王陽、高天今年旅游旺季...[詳細]

- 大眾網(wǎng) 2022-09-14

美景山東|泉城公園:省城濟南的“中央公園”

- 在濟南市歷下區(qū)中心地帶,千佛山腳下,經(jīng)十路旁,有一處植被蔥蘢、生機盎然的大型開放式公園——泉城公園。泉城公園園區(qū)總面積46.7公頃,綠...[詳細]

- 大眾網(wǎng) 2022-09-14

視頻|“月牙飛瀑”重現(xiàn),濟南進入泉水最佳觀賞期

- 濟南泉水眾多,是一座浮在泉水上的城市。濟南泉水各具特色,但有一處泉水——月牙泉,卻值得單獨說一說。因為月牙泉在濟南72名泉中噴涌的水...[詳細]

- 大眾網(wǎng) 2022-09-14

農(nóng)發(fā)行泰安市分行:1.08億元基金支持新型建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)

- 9月7日,農(nóng)發(fā)行泰安市分行成功投放全省系統(tǒng)首筆農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金(國家第二批)1.08億元,用于支持泰安市岱岳區(qū)新型建材產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)...[詳細]

- 濟南頭條客戶端 2022-09-14

農(nóng)發(fā)行濟寧市分行:立黨員價值標桿 筑防控“疫”線堡壘

- 正是共擔風(fēng)雨時,萬眾一心戰(zhàn)疫情。面對濟寧市新一輪突如其來的新冠肺炎疫情,農(nóng)發(fā)行濟寧市分行迅速行動,第一時間啟動疫情防控應(yīng)急預(yù)案,以...[詳細]

- 濟南頭條客戶端 2022-09-14

農(nóng)發(fā)行山東省分行:以巡察“全覆蓋”助推高質(zhì)量發(fā)展“開新局”

- 近年來,農(nóng)發(fā)行山東省分行黨委認真貫徹落實黨中央及總行黨委部署要求,統(tǒng)籌運用常規(guī)、交叉、專項、延伸等多種巡察方式,提高發(fā)現(xiàn)問題精準度...[詳細]

- 濟南頭條客戶端 2022-09-14

農(nóng)發(fā)行山東省分行扎實推進電子合同系統(tǒng)試點工作

- 電子合同與法律審查系統(tǒng)作為農(nóng)發(fā)行推進全行法律風(fēng)險管理數(shù)字化重點工程,是全行首個合同風(fēng)險管理系統(tǒng)。農(nóng)發(fā)行山東省分行作為全國6家試點行...[詳細]

- 濟南頭條客戶端 2022-09-14