泰安煎餅: 香噴噴的鄉愁

來源:泰安日報

2025-06-21 14:11:06

原標題:泰安煎餅: 香噴噴的鄉愁

來源:泰安日報

原標題:泰安煎餅: 香噴噴的鄉愁

來源:泰安日報

□盧書忠

泰山向往,煎餅可嘗。

媳婦在京看孫子,我上班留守泰安。我為他們所做的一件事,就是每月向北京寄遞一次泰安煎餅,須于微信向“小于煎餅鋪”寫明:小米幾何,玉米若干,雜糧幾張。前日又遵囑多寄幾份——一伙大閨女小媳婦兒嚷嚷著要吃山東煎餅,她們正減肥、吃健康。媳婦告訴她們吃法:一餅卷天下。結果,大快朵頤,贊不絕口。

我了解媳婦的口味,也了解現在年輕人的食尚。

我們這一代人,是吃煎餅長大的。

確切地說,是泰安煎餅。

煎餅,在云卷云舒的歷史天空中,在貧瘠或膏腴的土地上,香飄千年,流傳萬代。

煎餅,是餅中的頂流;煎餅出,一切食物皆退讓。

說起煎餅,穿越了周秦漢唐,宋元明清。

也許是征戰。秦人士兵,囊中取物,就地取材,利用頭盔和面烙餅充饑,他們因此把面餅叫了個“鍋盔”。

約略在同時,齊魯之鄉,鏊子一轉,“黃金”千張,利用黍、稷、麥、菽、粱攤出煎餅,他們就把煎餅稱作煎餅。

漢王充《論衡·藝增》:“且周殷士卒,皆赍干糧”;宋樓鑰《跋從子所藏書畫》:“問所攜,前則草履,復則干糧”。都是說面餅、煎餅。

干糧,易貯存、便攜帶。

我認為,干糧,就是指秦人的鍋盔,泰安的煎餅。

秦人的鍋盔,泰安的煎餅,作干糧,如滿月,一西一東,高掛在中國的美食版圖上。

給生活找點甜,就找泰安煎餅。

一

煎餅,供養了我的童年、少年、青年、壯年。

春風如酒,月光如洗。

母親勞累一天,常常趁晚上,推磨——攤煎餅用的糊糊。石磨,是父親打的。地瓜干或玉米,是早上泡好的,晚上要推石磨磨出來。又在我能幫些力氣的時候,套上一根木棍,拉我一塊推磨——所謂“懶驢上磨”。我往往困得一愣一愣,帶得石磨也一怔一怔,而煎餅糊糊,噴涌如地熱巖漿。

第二天早上,我還睡眼惺忪,母親坐在飯棚子的柴火窩里,已經攤了厚厚一摞煎餅。

母親一手添柴火,一手握竹批子,左推右旋,斯須而成。飯棚子被煙熏火燎得黢黑,而煎餅卻金黃燦燦。早上下地的父親回來趷蹲在熱鏊子旁,隨疊隨吃,吃得正香。

這是我們一家人的飯食。

有時候運氣好,捋一把小蔥、韭菜,或薺菜、苦菜蘸了甜醬,甚至煎了咸魚,買了油炸馃兒,卷煎餅吃。

后來我寫詩,如果寫到此處,我想應該有兩句:春韭試春盤,煎餅如席卷。

可惜那時沒有酒。

有時候我感冒了,不待吃。母親就專門攤了棒槌子(玉米)煎餅喂我。彼時貧窮,一般的煎餅,都是用地瓜、高粱糊糊攤的。二嫂就招噱我:你這熊孩子,還吃上棒槌子煎餅哩!黃棒槌子煎餅,可是我們坐月子才撈得著的哩!你要不要坐月子?

再后來我覺得,攤煎餅的母親,簡直就是最美的畫師,如潘玉良,以竹為筆,以鏊為布。

母親的鏊子一轉,轉動著我們窮且益堅的歲月。

鍋盔,大如車輪——秦時的戰車上,一定有這樣的“車輪”吧?

煎餅,圓如滿月——宋朝的江山,一定映射和襯托這樣一輪月亮吧?

色澤金黃是她腰黃的衣裳,凝脂如玉是她雪白的肌膚,香草美人是它噴噴的麥香。

那時候我還不懂這么多。在吃飽了母親攤的煎餅后,比如夏收、秋收,就在麥秸垛、玉米秸里睡熟了。

夢里,我是出征的將士,是舉杯邀明月把酒問青天的李白和蘇軾,是說聊齋的蒲松齡。

但我還是個孩子,夢中吸吮著麥草、秸稈之香,吧嗒吧嗒。

有一年夏天,家里借住了一名“大干部”。大干部一家被下放到溫石埠鐵礦,轉業軍人,據說是團長級別的,似乎是四川人,總之大抵真的忘卻了。他喊我父母輩“老鄉”,喊我“小老鄉”。他有一個婆娘,兩個兒子。他的婆娘跟我母親學會了在鏊子窩里攤煎餅。我家的煎餅一般是地瓜的、高粱的,我已經吃夠了。而他家一開始吃的煎餅就是棒槌子的,焦黃,噴香。

那個嬸子——我們不像城里樣叫“阿姨”,已經和我母親“郭”成好姊妹。她知道我饞,每當攤煎餅,三個孩子先是一人疊一個,送到手上。“快吃了,去上學。”“餓了吧,快吃吧!”

兩個兒子插班和我一起上學。大兒子很干凈、秀氣;二兒子很邋遢,成天鼻子吸溜吸溜的。我們一邊卷吃著煎餅,一邊上學。他們的煎餅上抹了鮮紅的辣椒,我的煎餅什么也沒抹,卻先吃完了。

望著他們還沒吃完的金黃的煎餅,我說,其實煎餅上還可以抹蒜泥,真好吃的。

放學吃煎餅的時候,我們就試試。他倆一邊咯吱咯吱吃著煎餅,一邊呵呵地點頭:嗯嗯,安逸!

煎餅學成之后,嬸子又學會了烙發面餅。雖然他們的白面也不輕易吃,只烙了一頓,但這可要了命。

她從一枚餅上掰下一小塊,遞給我。我一把抓過來,咕嚕一聲,面餅就下肚了。哪顧得上抹蒜泥。

他們住了一年多就搬走了,不知何往。據說大干部落實了政策,一家回了大城市。臨走,母親攤了一大包煎餅送給她;而父親,則把自己親手打磨的一個青石蒜窩子送給他們。

這是一段農民、石匠和一家干部、子弟的交往,也是一段關于煎餅的記憶。

漸漸地,我們更多的吃上了棒槌子煎餅,也吃上了發面餅、蔥油餅。我想有手藝有糧食,他們會再吃棒槌子煎餅和發面餅吧!會吃嗎?

從村小學到鎮中學,就開始背著煎餅咸菜去上學。一周往返一次,一包煎餅,數著吃,到星期五不夠了,就吃煎餅疙渣。吃著煎餅,考上了大學。回首從茲去,孤蓬萬里征。西去的列車上,我竟也是背了一包煎餅的,與同學分享,與鍋盔媲美。

父親說:你這個大學生,是你娘一包一包煎餅供起來的,敢不回來孝敬她?

于是就從蘭州大學回到山東泰安,繼續啃煎餅。

多少年,父母去后,再也沒有吃過那么香甜的煎餅。只好買煎餅吃。煎餅,翻來覆去,成了香噴噴的鄉愁。

現在我在報社做輪值總編,也常常是背著一包煎餅值大夜。

我親親的煎餅啊!

它大如車輪——秦時的戰車上,一定有這樣的“車輪”。

它圓如滿月——宋的江山,一定映射和襯托這樣一輪月亮。

色澤金黃是她腰黃的衣裳,凝脂如玉是她雪白的肌膚,香草美人是它噴噴的麥香。

馬無夜草不肥,人無煎餅不香。

煎餅,也必將供養我的老年。

舌尖翻江倒海。一吃,如吞日月。一吻,地老天荒。

二

煎餅,供養我周末三百里、長安三萬里。

我好游歷,而每次游歷,總有一包煎餅隨身。

嘗言:我有一根黃瓜,即可行走天涯。我有一包煎餅,即可萬里遠征。

我來到了海岱之間,結下一位“餅娘”。

她正在攤煎餅,手腕春蔥也似,攤揭舞蹈也似。更有那糧食的香氣,撲鼻入心,頗讓我咽了幾下口水。

同行的邊同學笑曰:你的冶游當中,有船娘、織娘、繡娘、豆腐西施,現在又有餅娘,可謂閱盡天下美人矣!

我笑而不答,只是每次去看她攤煎餅、從她那里買煎餅。

往昔在我的家鄉,會不會攤煎餅,是衡量一個好閨女、好媳婦的標準。我因此相信她是一個好女人。

我在齊長城青石關遇見了蒲柳泉。

他出關南行,夜遇苦雨,行囊盡濕。幸好守關之士贈予他一包煎餅。他因此而作《煎餅賦》:

溲含米豆,磨如膠餳,扒須兩歧之勢,鏊為鼎足之形,掬瓦盆之一勺,經火烙而滂,乃急手而左旋,如磨上之蟻行,黃白忽變,斯須而成,卒律葛答,乘此熱鐺,一翻手而覆手,作十百于俄頃,圓于望月,大如銅錚,薄似剡溪之紙,色如黃鶴之翎,此煎餅之定制也。

一包煎餅助蒲柳泉闖過青石關,一包煎餅也成就了聊齋五百篇。

我來到了日照。用煎餅卷大豆腐,作《五蓮街頭煎餅卷大豆腐帖》。

我來到了黃岡之赤壁。咀嚼著山東煎餅與“東坡肉”,與東坡先生推杯換盞。彼時,惟江上清風、明月,與我們。

我來到了成都,參觀杜甫草堂。杜甫啊,假如您仍逗留泰安,何以饑餓凍餒如此?

我來到了東北,以小雞燉蘑菇泡制山東煎餅。而對闖關東的山東人來講,山東煎餅,又何不是香噴噴的鄉愁呢?

我來到了新疆,以天山雪水融化馕和山東煎餅。

我來到了江蘇揚州,拜謁文天祥紀念館。文天祥雄才大略可堪將相,文天祥橫刀立馬躍上詞壇。他在南渡之后,在玉壺光轉、蟹黃湯包之中自感英雄遲暮。試想,他如果仍在北方,且以老家煎餅做干糧,壯意氣,會不會“挽銀河仙浪”,收復神州、整頓乾坤?會嗎?

還游覽了馬可波羅紀念館。假如馬可波羅到訪過齊魯,知不知道山東煎餅,憑什么不把山東煎餅帶往遠方?

三

三

山東煎餅,過去、現在和將來,其對家國的貢獻也大。

農民支前,帶上一包干糧,就是煎餅。

父輩出伕,帶上半月的干糧,就是煎餅。

子弟上學,帶上一周的干糧,就是煎餅。

文旅繁盛,來客爭嘗名品特產,也是煎餅。他們的詩與遠方,就是煎餅。

從果腹口糧到文旅美食,從一家一戶手工攤制到工廠化、機械化、規模化、品牌化發展,從主食到主產業,山東煎餅出圈、出彩。

1998年,戴冰同志與我,寫了一篇新聞,《改革開放二十年,樓德煎餅,主食長成主產業》,獲中國時事報道新聞獎一等獎第一名。

2024年10月,山東煎餅區域公共品牌正式發布,實現了規范化、品牌化發展。山東煎餅厚積薄發、實力認證,成為大眾口味,獲得普遍喜愛。

中國煎餅看山東,山東煎餅看泰安。

截至目前,泰安煎餅加工企業達50余家,個體工商戶上萬個,位居全省第一。年產煎餅20萬噸,產值30多億元,帶動就業近10萬人。上面所說的樓德鎮,就號稱“中國煎餅第一鎮”。

當真是產業振興、鄉村振興了。

傳統的手工煎餅,比如“小于煎餅”;推陳出新的工廠煎餅,比如“玉皇鼎”的軟糯香甜;有的加入泰山黃精、黑芝麻等各種口味,都好吃。

“薄如蟬翼,色如黃鶴”,為山東煎餅賦形。

民生工程、食安工程,煎餅裹著國泰民安;一口煎餅很山東、一張煎餅卷天下的包容,為山東煎餅塑魂。

假如你崇尚大道至簡,一餅,一茶,雖簡樸,亦至樂。

假如你講究營養健康,一餅,可卷所有鮮蔬、肉類;一餅,可養胃、降糖。粗糧細做細吃,更健康。

就讓我為泰安煎餅、山東煎餅帶貨吧!

泰安煎餅、山東煎餅,一口咬下去,幸福感馬上爆棚。

愿與君共品嘗。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

淄博中心城區再添潮玩新地標

- □本報記者董晴晴室外醒獅點睛、瑞獅采青接連上演,室內二次元漫展吸引市民頻頻駐足……6月20日上午,位于張店區華光路的淄博鑫馬吾悅廣場...[詳細]

- 淄博日報 2025-06-21

淄博車輛:滾滾車輪上的產業躍遷

- 2023年8月,陽光灑在濟南舜耕國際會展中心,淄博新能源汽車軍團以吉利“雷達”RD6純電皮卡、達芬騎重型機車等“高精尖”產品,在“好品山東...[詳細]

- 淄博晚報 2025-06-21

青島大學2025屆學生畢業典禮,學生群唱《后來》青春與浪漫在此刻具象化!

- [詳細]

- 山東衛視 2025-06-21

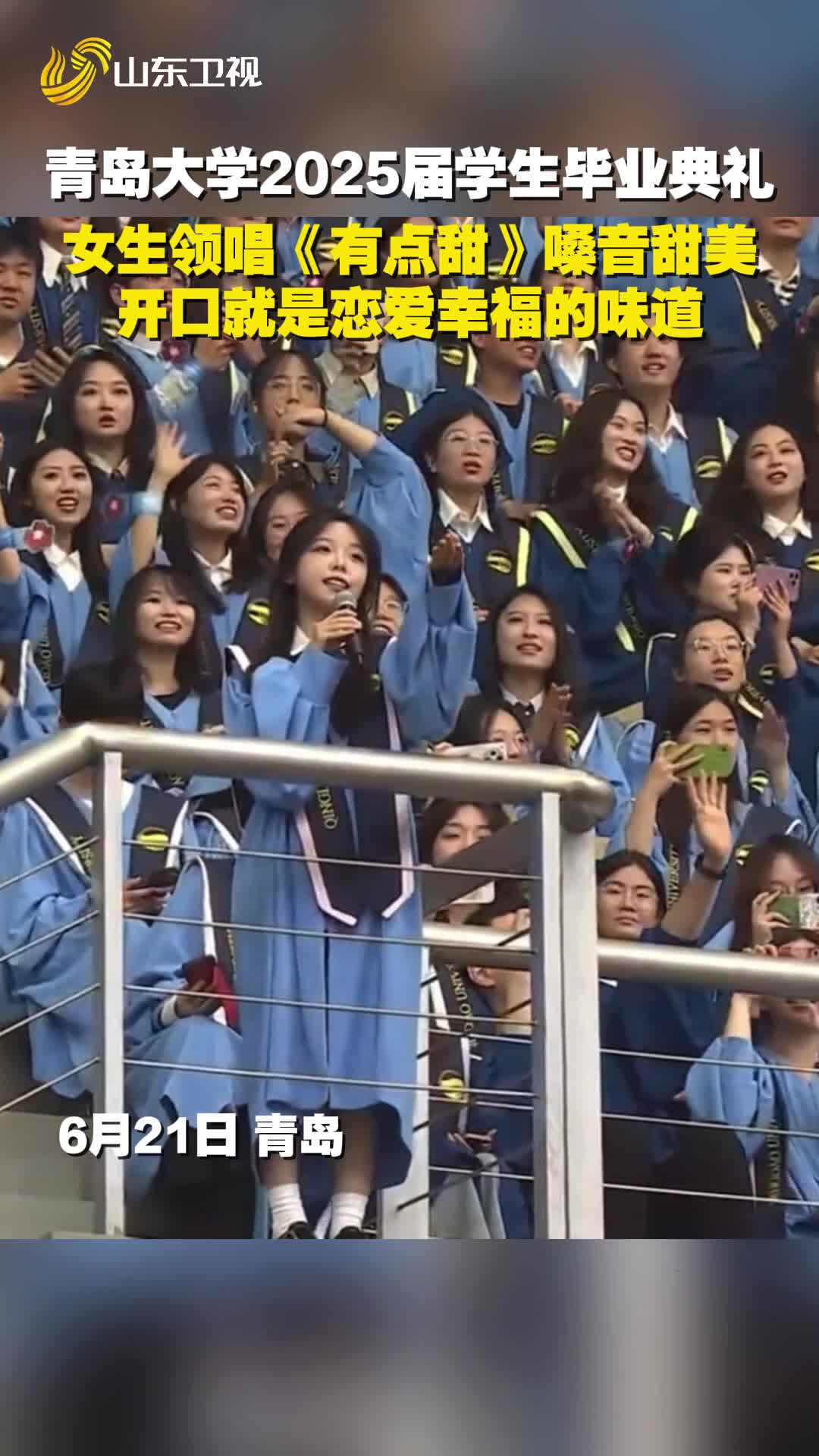

青島大學2025屆學生畢業典禮,女生領唱《有點甜》嗓音甜美,開口就是戀愛幸福的味道!

- [詳細]

- 山東衛視 2025-06-21

青島大學2025屆學生畢業典禮,《若是月亮還沒來》,治愈你所有的不開心!

- [詳細]

- 山東衛視 2025-06-21

青島大學2025屆學生畢業典禮,女生領唱《美麗的神話》,熟悉旋律響起 誰的青春DNA動了

- [詳細]

- 山東衛視 2025-06-21

《龍的傳人》?《中國話》串燒點燃全場

- [詳細]

- 山東衛視 2025-06-21

6月21日,青島大學2025屆學生畢業典禮,青春若只如初見《如果當時》觸動了誰的青春記憶

- [詳細]

- 山東衛視 2025-06-21

青春無價 大聲說《愛你》

- [詳細]

- 山東衛視 2025-06-21

明星同款機位,青島老城魚山路上這個小賣部火了

- 青島日報社/觀海新聞訊前段時間,位于青島琴嶼路上的一棵樹火爆出圈,因作為校園青春劇《當我飛奔向你》的取景地,這棵氣質高冷的“孤獨的...[詳細]

- 青島新聞網 2025-06-20

你的問題我來回答!《好政策到一線》在線回答“老板們”的問題

- [詳細]

- 齊魯頻道 2025-06-20

跨國公司領導人青島峰會首次舉行的市場準入論壇釋放了哪些信號?

- 海報新聞記者孫杰辛振東趙鵬程青島報道6月20日上午,作為第六屆跨國公司領導人青島峰會重要組成部分和新增亮點,“跨國公司市場準入與質量...[詳細]

- 海報新聞 2025-06-20

山東港口全球供應鏈合作伙伴大會在青舉辦

- 6月20日,作為第六屆跨國公司領導人青島峰會的重要組成部分,由山東省商務廳、山東省交通運輸廳、青島市人民政府、山東省港口集團共同主辦...[詳細]

- 海報新聞 2025-06-20