淺談我國緩刑制度的起源

來源:人民法院報

2023-05-05 09:52:05

原標題:淺談我國緩刑制度的起源

來源:人民法院報

原標題:淺談我國緩刑制度的起源

來源:人民法院報

“緩刑”一詞最早見于《周禮·大司徒》中,但中國古代的“緩刑”含義多為“寬緩刑獄”的獄政思想,西漢中期,執(zhí)法官路溫舒向宣帝上《尚德緩刑疏》,其中的“緩刑”就是“緩獄”的意思,與我們當前適用的緩刑不同。大多數(shù)學者認為,作為立法意義上的緩刑,最早出現(xiàn)在清末制定的《大清新刑律》中,認為緩刑制度是在清末修律的歷史背景下從西方引進的。但實際上,根據一些資料記載,在12世紀的宋代,便已經出現(xiàn)了較為成熟的緩刑制度。

《宋史》記載,曹彬“仁恕清慎,能保功名,守法度,唯彬為宋良將第一”。曹彬在徐州擔任節(jié)度使的時候,一位年輕的官員因違法,按照規(guī)定應當受到“杖責”處罰。但是曹彬并沒有處罰他,這件事令屬下非常奇怪。直到一年之后,曹彬才下令,將那位官員抓捕起來,當眾“杖責”,并宣稱這是對他一年前違法的懲罰。眾人百思不得其解。曹彬解釋說:“吾聞此人新娶婦,若杖之,其舅姑必以婦為不利,而朝夕笞詈之,使不能自存。吾故緩其事,然法亦未嘗屈焉。”我聽說他才結婚,如果當時處罰他,妻子的公婆肯定認為她不吉利,會天天罵她,她也就沒法生活了。我只是晚些處罰他,但法律的執(zhí)行并未打折扣。原來曹彬是為了維護那位官員新婚妻子的名譽而緩“杖責”,所以,曹彬也被認為是最早執(zhí)行緩刑的人。

宋代的刑罰制度,還有“寄杖”和“封案”。“寄杖”,是將杖刑“寄存”起來,暫不執(zhí)行;“封案”,是將判決書“封存入匣”,暫不執(zhí)行。

南宋紹定年間,長安鄉(xiāng)民黎七捕到一筐活魚,帶到縣城販賣。當?shù)佤~行有一種壞的風氣,魚販子“百十為群,互相黨庇,遇有鄉(xiāng)民鬻物于市,才不經由其手,則群起而攻之”。當?shù)佤~販互相勾結,不讓他人來賣魚,否則一起驅趕他。鄉(xiāng)下人黎七入城擺攤賣魚,被認為搶了魚行的生意,一個叫潘五十二的魚販子便過來干涉,后雙方打了起來。路人趕緊報官,最后潘五十二、黎七都被扭送到縣衙。

法官翁浩堂作出裁決:潘五十二尋釁滋事,“雖無所傷,亦不可不示薄罰”,判笞刑十五,立即執(zhí)行;黎七也負有責任,“交爭之端,亦必自有以啟之”,判笞刑十下,不過沒有立即執(zhí)行,而是“寄杖”,“后犯定斷”。

從《名公書判清明集》記載的幾個案例來看,適用“寄杖”“封案”的案子,都是杖刑以下的輕微犯罪,犯人往往還是需要特別對待的老人、婦女。

有時候,“寄杖”“封案”的判決書還會強調,“如能悔過,卻與免決”“再犯,拆斷”。“拆斷”的意思,是指拆開封存的判決書,執(zhí)行判決,即判決最后會不會執(zhí)行,還要看當事人的表現(xiàn),若不思悔改,則執(zhí)行刑罰。

現(xiàn)代緩刑制度是指,對某些輕微犯罪,法官作出有罪判決,但暫不執(zhí)行,以觀后效。宋朝的“封案”“拆斷”制度同樣包含了這些要素。現(xiàn)代國家設立緩刑制度的初衷,是以刑罰為威懾,又給予當事人悔過的機會,宋朝的“寄杖”“封案”亦是基于同樣的考慮。可惜宋朝覆滅之后,這緩刑制度也湮滅了。明朝時,“寄杖”一詞的詞義已發(fā)生了巨大的變化,意指將自己應受杖擊寄于身上物件的一種方式。

1952年,我國頒布了《中華人民共和國懲治貪污條例》(已失效),在我國刑事立法上首次規(guī)定了緩刑制度。此后,經多次修訂,緩刑制度得到了更深入、更全面地研究與運用,形成當前所使用的緩刑概念,即刑法第七十二條。

(作者單位:山東省五蓮縣人民法院)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

東阿打造“中國最美生態(tài)康養(yǎng)旅游名縣”

- 近年來,山東省東阿縣建設東阿魯商文化旅游綜合體項目,打造游客集散、文化演藝、創(chuàng)業(yè)服務三大中心,以其獨特文旅產業(yè)優(yōu)勢,獲評山東旅游強...[詳細]

- 中華工商時報 2023-05-05

“五一”旅游熱度創(chuàng)新高

- 這個“五一”,你是宅在家里,還是外出旅游。“‘五一’假日旅游市場繼續(xù)春節(jié)以來高開穩(wěn)走、加速回暖的態(tài)勢,出游人次和旅游收入按可比口徑...[詳細]

- 中華工商時報 2023-05-05

東營河口:檢察官既當對賬員又做“和事佬”

- 農民工在核實確定后的欠薪數(shù)額清單上簽字。本報訊(記者郭樹合通訊員李媛媛)近日,來自河南、四川等地的86名農民工在檢察機關幫助下拿到了...[詳細]

- 檢察日報 2023-05-05

新發(fā)展 新機遇 新愿景

- 日前,“讀懂中國·灣區(qū)對話”專題論壇在廣州舉行。與會人士共同探討中國式現(xiàn)代化的深刻內涵以及中國發(fā)展為世界帶來的新機遇,認為中國邁上...[詳細]

- 人民日報 2023-05-05

錨定目標任務 深學細照篤行(學思想 強黨性 重實踐 建新功)

- 學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議召開后,各中管高校牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求,錨定...[詳細]

- 人民日報 2023-05-05

“五一”消費市場,見證中國經濟內生動力(走進市場看信心)

- 假日消費是觀察經濟活力的窗口。這個“五一”假期,人們出游意愿強烈、消費熱情高漲,消費市場紅火。“預計游客會多,但沒想到這么多[詳細]

- 人民日報 2023-05-05

“這里的鄉(xiāng)村充滿希望”

- 農村現(xiàn)代化是建設農業(yè)強國的內在要求和必要條件,建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村是農業(yè)強國的應有之義。“我們瞅準了藝術改變鄉(xiāng)村的發(fā)展渠道,把這里...[詳細]

- 人民日報 2023-05-05

民航日均客運量同比增超五倍

- 本報北京5月4日電(記者邱超奕)記者從民航局獲悉 “五一”假期(4月29日至5月3日),民航共運輸旅客941.2萬人次,日均運輸188.2萬人次,比...[詳細]

- 人民日報 2023-05-05

戚杰:“遛腿民警”成為百姓自家人

- 戚警長叫戚杰,是山東省泰安市公安局泰山分局省莊派出所崗上警務區(qū)警長。2007年,戚杰被抽調到泰山分局治理“三車”被盜專案組工作,業(yè)務精...[詳細]

- 人民公安報 2023-05-05

交管部門迅速啟動交通應急管理

- 本報北京5月4日電記者王克輝報道 為應對4日起我國南方大部分地區(qū)強降雨天氣,公安部交通管理局第一時間啟動交通應急管理機制,指導相關地區(qū)...[詳細]

- 人民公安報 2023-05-05

全國禁毒宣傳教育工作座談會召開

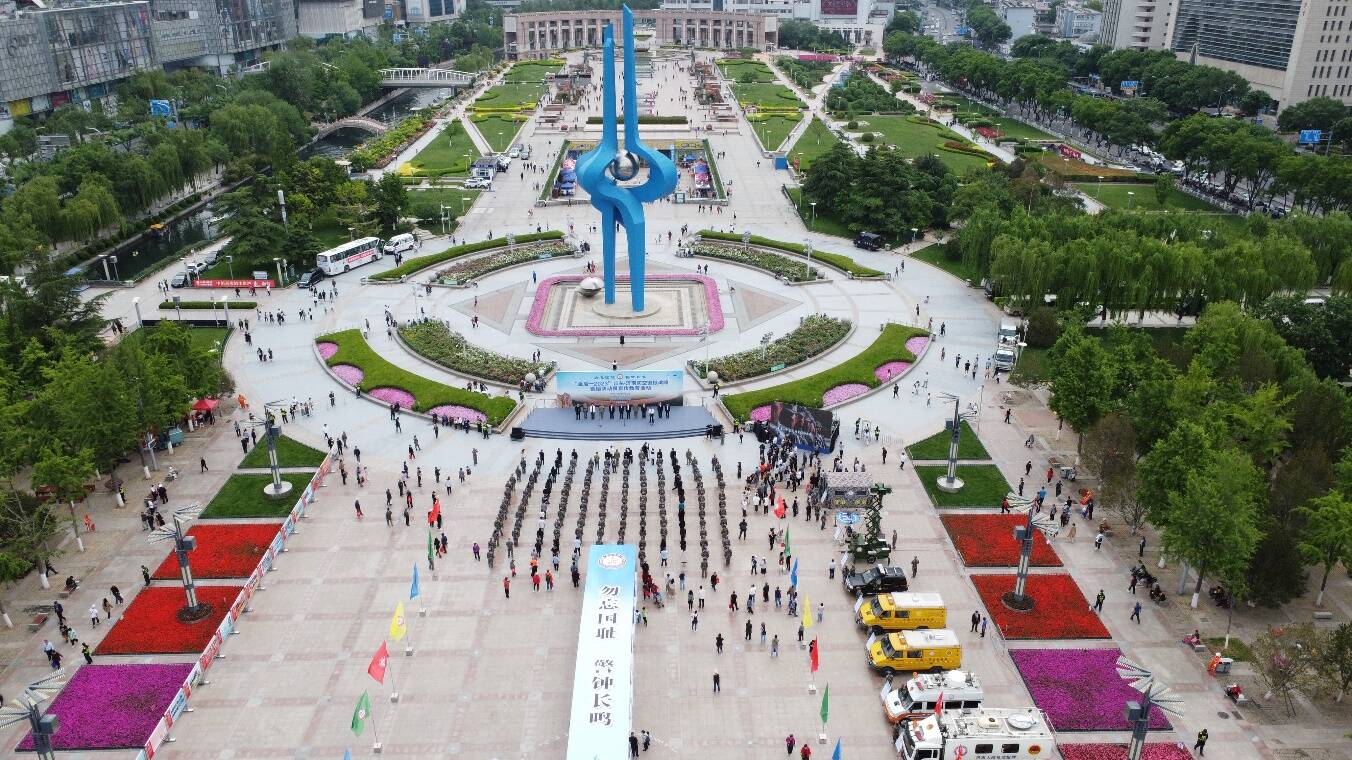

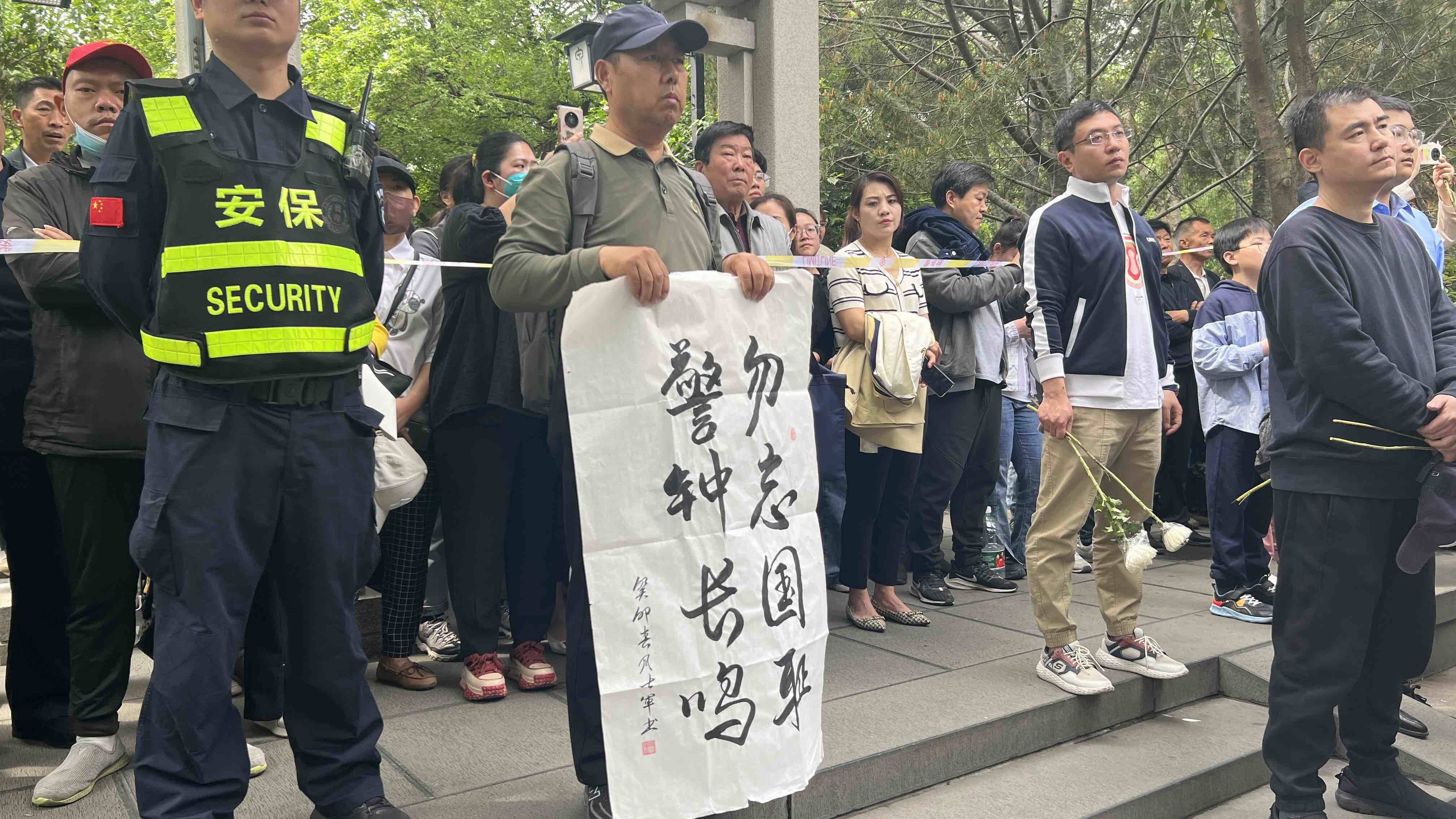

- 本報濟南5月4日電記者鄔春陽報道 全國禁毒宣傳教育工作座談會近日在山東濟南召開,要求全面深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,認真研究解決...[詳細]

- 人民公安報 2023-05-05

山東環(huán)境損害賠償打通堵點規(guī)范流程

- ◆周雁凌季英德記者近日來到山東省東營市利津縣陳莊鎮(zhèn)的黃河故道,遠遠就看到路邊豎立的“黃河口濕地生態(tài)環(huán)境綜合修復基地”標志牌。修復基...[詳細]

- 中國環(huán)境報 2023-05-05

山東持續(xù)加強危險廢物鑒別管理

- 本報記者王文碩通訊員李清坤報道為加強危險廢物鑒別環(huán)境管理,近年來,山東省嚴格貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,不斷...[詳細]

- 中國環(huán)境報 2023-05-05