從地域文化到主流文化 齊魯文化獨一無二

來源:人民日報

2018-09-30 10:08:09

孟祥才:推動儒學(xué)“現(xiàn)代化轉(zhuǎn)化”

□本報記者 張九龍

孟祥才,1940年生人,山東大學(xué)儒學(xué)高等研究院教授,曾任中國秦漢史研究會副會長、中國農(nóng)民戰(zhàn)爭史研究會理事長、山東省歷史學(xué)會副會長,師從侯外廬先生,長期從事中國思想史、先秦秦漢史研究工作。近日,在第六屆中國臨沂東夷文化論壇期間,孟祥才教授接受齊魯晚報記者專訪,就東夷文化、齊魯文化與儒學(xué)等問題進行了對話。

齊魯晚報:近期,曲阜尼山論壇、臨沂東夷文化論壇、外交部全球推介等一系列和山東有關(guān)的文化盛事密集舉辦,一時間,東夷文化、齊魯文化、儒學(xué)成了學(xué)術(shù)界和公眾的焦點,這三者究竟有什么樣的關(guān)聯(lián)呢?

孟祥才:東夷文化、齊魯文化、儒學(xué)均誕生于山東大地,三者是存在繼承和發(fā)展關(guān)系的。東夷文化從舊石器時代的沂源人開始算起,考古序列比較完整,證明山東區(qū)域很早就有人類活動,而且傳承有序,可以說,東夷文化是山東本土文化的源頭。

廣義的齊魯文化是指山東的地域文化,狹義的齊魯文化主要是指西周、春秋戰(zhàn)國的山東文化。齊文化和魯文化是齊魯文化的亞文化,兩者有比較大的差別。齊國的創(chuàng)立者是姜太公,他是周朝的功臣,姜姓源于東方,所以姜太公更擅于吸收東夷文化的長處;魯國的創(chuàng)立者是周公的兒子伯禽,他是周朝王室的宗親,偏向于固守禮法。齊文化較多地吸納了東夷文化的優(yōu)長,“因其俗,簡其禮”,形成了重實效、崇功利、舉賢才、尚法制、倡開放的品格;魯文化更多地接受了宗周的禮樂文化,極力維護宗周文化的純正性,特別講究道德名節(jié)和宗法倫理觀念。盡管齊、魯文化風(fēng)格迥異,但是兩者一直在不斷交流,以孔子游齊、齊景公適魯問禮、孟子和荀子入稷下學(xué)宮等為代表。

儒學(xué)并非憑空而來,它的源頭主要是以禮樂為核心的周文化,同時又吸收了東夷文化的一些營養(yǎng),比如東夷族的大舜,注重德行互補,深受孔子、孟子的推崇。

齊魯晚報:對齊魯文化,您提出了“從地域文化到主流文化”的主張,這是基于怎樣的考慮?

孟祥才:在中華文明一體多元的發(fā)展格局中,首先發(fā)展起來的是同中有異、異中見同、多姿多彩、爭奇斗艷的地域文化。如從夏商周三代到戰(zhàn)國,在廣袤的中華大地上形成了燕趙文化、三晉文化、中原文化、三秦文化、甘隴文化、巴蜀文化、楚文化、嶺南文化、吳越文化等。在這些地域文化中,只有齊魯文化在秦漢時期完成了由地域文化向主流文化的轉(zhuǎn)化,其他地域文化只是作為文化的因子融入了主流文化。

齊魯文化是以儒學(xué)為核心的。孔子站在前所未有的理論高度上將傳統(tǒng)的政治與道德思想提升到一個新的境界,因而給齊魯文化注入了新的靈魂。有了儒家學(xué)說,齊魯文化才真正具有了民族、地域的超越性,才真正能夠擔(dān)負起領(lǐng)導(dǎo)中國文化的歷史使命。

到了漢代,經(jīng)過董仲舒改造的儒學(xué),對穩(wěn)固大一統(tǒng)的中央集權(quán)統(tǒng)治起了重要作用,對于形成以漢族為主體的中華民族的心理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了不可估量的積極影響。它既獲得了統(tǒng)治者的青睞,又得到被統(tǒng)治者的認可,是中國宗法農(nóng)業(yè)社會最適宜的意識形態(tài)。

中西文化融合 需要克服“排異反應(yīng)”

齊魯晚報:先秦時期,諸子百家競相爭鳴,碰撞出了許多智慧的火花,在這段時間里,其實儒家只是百家中的一家,地位并不特別突出,為什么到了漢代會一躍成為主流思想,為古代統(tǒng)治者和普通民眾所普遍接受呢?

孟祥才:董仲舒與漢武帝的一次相見,奠定了中國古代兩千多年的思想意識形態(tài)總基調(diào),這是中國思想史上的大事件。事實上,儒家脫穎而出、成為主流思想,并非只是漢武帝“拍腦袋”決策,而是經(jīng)過了審慎選擇。

儒家講究和諧,針對人的自身、人與人之間、人與社會、人與自然等,都提出了一些規(guī)范和要求,整體來看,這些主張是有利于社會發(fā)展的,尤其是儒家所提倡的家國情懷和擔(dān)當(dāng)意識,更是難能可貴。

相比而言,道家就消極避世一些,道家強調(diào)個體生命意識的覺醒,這是了不起的創(chuàng)舉,但它缺少對社會的關(guān)注,道家的代表人物楊朱甚至直言“古之人,損一毫利天下,不與也”,這就太過自私了。法家則是過多強調(diào)“叢林法則”,忽視了倫理在維系人際關(guān)系、維護社會穩(wěn)定方面的積極作用。陰陽家、兵家、墨家等其他諸子學(xué)派,問題同樣很多。因此,儒家能夠成為主流思想,絕非偶然。

事實上,儒家也在不斷汲取各家的營養(yǎng),進一步豐富和完善自己的理論和主張,這一點,董仲舒的作用尤為突出。經(jīng)過董仲舒改造的新儒學(xué),基本上消除了原始儒學(xué)“博而寡要,勞而少功”的弊端。

對老百姓而言,儒學(xué)具有實踐性和普及性的品格,它沒有故作高深的玄理,也不用晦澀難解的文字,其政治經(jīng)濟思想、倫理道德情操、人生價值理念,都是用比較貼近百姓的語言和司空見慣的事物表述的,因而能夠潤物細無聲般地滲透到人們的心田之中,融化到人們的血液里,變成民族的文化基因,容易被大家所接受。

齊魯晚報:儒學(xué)在歲月的發(fā)展中并非一帆風(fēng)順,尤其是近代以來,身為“萬世師表”的孔子一次次被拉下了神壇,傳統(tǒng)儒學(xué)受到了激烈批判。您如何看待這種現(xiàn)象?它帶給我們怎樣的啟示?

孟祥才:歷史上,儒學(xué)波動主要是三個時期:戰(zhàn)國百家爭鳴時期、明末清初時期、新文化運動時期。這三個時期,是中國社會轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期,這種轉(zhuǎn)型是全方位的,而最終會落到思想文化的變動上。

儒學(xué)有很多優(yōu)點,但是缺點也不少,比如缺少開拓創(chuàng)新精神。儒學(xué)究竟好不好,關(guān)鍵是看能否順應(yīng)社會發(fā)展的需要。之前我曾和諾貝爾獎獲得者、也是咱們山東老鄉(xiāng)的丁肇中先生,就齊魯文化和儒學(xué)進行過一次學(xué)術(shù)對話,當(dāng)時丁肇中先生也是提出了類似的問題:儒家思想有那么多的優(yōu)點,為什么沒有引導(dǎo)中國走向現(xiàn)代化呢?

儒學(xué)從根本上看,是農(nóng)業(yè)宗法社會的產(chǎn)物,它的主張確實與古代社會相適應(yīng)。直到近代,在以民主和科學(xué)為旗幟的西學(xué)沖擊下,儒學(xué)的頹勢才顯現(xiàn)出來。這一情況表明,中國古老的封建制度和與它相適應(yīng)的文化面臨全面的變革。因此,當(dāng)二十世紀初中國社會迎來現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型時,新文化運動應(yīng)運而生,對儒學(xué)的批判也就不可避免。可是,中西文化之爭至今仍沒有塵埃落定,究其根源,就是因為思想文化具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性,嫁接而來的現(xiàn)代化,難免會產(chǎn)生“排異反應(yīng)”,未來的儒學(xué)還要經(jīng)歷一個現(xiàn)代化轉(zhuǎn)化的過程。

儒學(xué)的現(xiàn)代化 發(fā)揮其經(jīng)世致用的作用

齊魯晚報:近年來,以儒學(xué)為代表的傳統(tǒng)文化越來越受到社會各界的重視,您如何看待這一現(xiàn)象?究竟如何實現(xiàn)儒學(xué)的“現(xiàn)代化轉(zhuǎn)化”,讓儒學(xué)真正步入21世紀,繼續(xù)為當(dāng)代人提供文化滋養(yǎng)?

孟祥才:以儒學(xué)為代表的傳統(tǒng)文化是中華民族一筆極其寶貴的文化財富,這種文化基因早已注入到我們每個人的血液之中,是無法割裂的。在兩千多年的發(fā)展中,儒學(xué)與時俱進,不斷豐富發(fā)展,其內(nèi)涵非常豐富,涉及社會和個體的方方面面,其中有許多可取之處。

儒學(xué)倡導(dǎo)大一統(tǒng),形成了強大的民族凝聚力;儒學(xué)提倡的倫理學(xué)說,給人際關(guān)系罩上一層溫情脈脈的紗幕;儒學(xué)具有強烈的民本主義的政治文化意識和博大深廣的人道主義精神,蘊含著建立和諧社會的理念;儒學(xué)倡導(dǎo)“盡人力而聽天命”、“知其不可而為之”的積極進取的人生態(tài)度、獨立不移的大丈夫精神和操守重于生命的品格意識;儒學(xué)一貫重視教育和中華優(yōu)秀文化的傳承。還有“仁”“和”等主張,應(yīng)當(dāng)說是超越了時空、地域、民族,符合全人類的共同利益。中華民族要實現(xiàn)偉大復(fù)興,離不開文化自信,更離不開我們民族自己優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的滋養(yǎng)和浸潤。

儒學(xué)“現(xiàn)代化轉(zhuǎn)化”的問題,可以從兩方面分類考慮。一類如誠信、愛國、家國情懷、敬業(yè)、倫理等主張,能夠直接為現(xiàn)代社會所繼續(xù)使用的,我們可以讓它搭上“直通車”,繼續(xù)為當(dāng)代人服務(wù)。至于剩余的部分,則需要對其進行新的學(xué)說闡釋,使之適應(yīng)現(xiàn)代社會的需要。由不斷闡釋到達成共識,這將是一個相當(dāng)漫長的過程。

今天,國內(nèi)許多高等院校、科研院所的專家學(xué)者都致力于儒學(xué)研究,其實儒學(xué)研究歸根到底,還是要推動儒學(xué)現(xiàn)代化,發(fā)揮其經(jīng)世致用之作用,所謂“內(nèi)圣開出新外王”就是這個意思。

齊魯晚報:山東省正舉辦首屆儒商大會,大會提出了“大儒商道至誠天下”的宗旨,您如何看待“儒商”這個概念?在當(dāng)代社會,究竟應(yīng)該發(fā)揚怎樣的儒商精神呢?

孟祥才:中國傳統(tǒng)商業(yè)大多以地域來命名,比如“徽商”“晉商”“魯商”等,其實從商業(yè)理念來說,中國傳統(tǒng)商業(yè)都是以儒家思想為指導(dǎo)的,最核心的內(nèi)容就是誠信。

這一點,山東本土的商人體現(xiàn)得更為明顯,比較典型的是孟洛川。作為孟子的第六十九代孫,孟洛川深受儒家和為貴、仁愛、禮教等道德規(guī)范的浸染,其經(jīng)營之道,深深打上了儒家文化的烙印,這就是“以德為本、以義為先、以義致利”。孟洛川立下的店訓(xùn)是“貨真價實、童叟無欺”。瑞蚨祥之所以能夠長盛不衰,很大程度上應(yīng)歸功于孟洛川。在經(jīng)營中他始終貫穿了這種傳統(tǒng)的儒家思想精髓和道德準(zhǔn)則——誠信,而建立在誠信基礎(chǔ)上的品牌效應(yīng),也仿佛真的變成了一只伴著祥云的青蚨,讓瑞蚨祥受益無窮。

孟洛川一生多次舉辦慈善和公益事業(yè),諸如設(shè)立社倉,積谷備荒;修文廟,建尊經(jīng)閣;設(shè)義學(xué),經(jīng)理書院;捐衣施粥及捐資協(xié)修《山東通志》等。因此博得慈善家的稱號,被譽為“一孟皆善”。

我們今天說的儒商,其實就是運用儒家思想的道德去為人處世、去經(jīng)商,誠信經(jīng)營,以義取利。儒商的特點十分明顯,不僅有認真踐行仁義禮智信的修為,有樂善好施、經(jīng)世濟民的家國情懷,更有敢為人先、勇于擔(dān)當(dāng)、精于管理的經(jīng)驗智慧。

山東召開儒商大會,就是要充分發(fā)掘這筆巨大的精神財富,用儒家思想去經(jīng)商經(jīng)營,把“儒商”這張金質(zhì)名片展示給全世界。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

40對新人身著華美漢服舉行大型漢式集體婚禮

- 40對新人身著華美漢服舉行大型漢式集體婚禮。本次婚禮嚴謹遵循史料,融入漢代音樂和舞蹈,高度還原漢代的婚禮盛典。[詳細]

- 北京晨報 2018-09-30

福建莆田一單位集體虛造補貼:下鄉(xiāng)2天,領(lǐng)補貼187天

- 下鄉(xiāng)2天,領(lǐng)補貼187天福建省莆田市荔城區(qū)中醫(yī)院黨支部書記張國良,在任拱辰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心黨支部書記、主任期間,批準(zhǔn)單位職工違規(guī)公款用...[詳細]

- 中國紀檢監(jiān)察報 2018-09-30

武警部隊“巔峰”特戰(zhàn)比武競賽落下戰(zhàn)幕

- 武警部隊“巔峰”特戰(zhàn)比武競賽落下戰(zhàn)幕9月28日,在個人全能課目中,一名參賽隊員進行班用機槍射擊。競賽條件按照匹敵最強對手、鍛造鋼刀之...[詳細]

- 人民網(wǎng) 2018-09-30

港珠澳大橋聯(lián)合試運行30日結(jié)束 基本達通車條件

- 港珠澳大橋聯(lián)合試運行30日結(jié)束。據(jù)《澳門日報》報道,港珠澳大橋全線聯(lián)合試運行通關(guān)測試30日結(jié)束,測試車輛在橋上行駛、上下乘客、通關(guān)查驗...[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-09-30

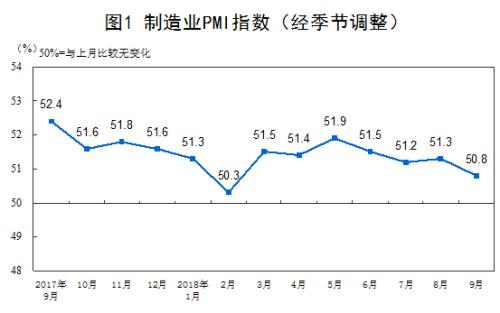

中國9月份制造業(yè)PMI為50.8% 繼續(xù)運行在景氣區(qū)間

- 中國9月份制造業(yè)PMI為50.8%。據(jù)統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,2018年9月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為50.8%,比上月回落0.5個百分點,繼續(xù)運行在景氣區(qū)間...[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-09-30

徐州一區(qū)衛(wèi)計委回應(yīng)“搭車收會費”:醫(yī)政科長“搞混”已停職

- 醫(yī)政科長“搞混”已停職。針對媒體曝光的江蘇徐州市鼓樓區(qū)衛(wèi)計委“搭車收費”、要求某診所在校驗前須先交1000元衛(wèi)生協(xié)會會費一事,鼓樓區(qū)衛(wèi)...[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-09-30

廣東重拳打擊黑惡勢力 打掉85個犯罪集團

- 廣東重拳打擊黑惡勢力。近日,廣東省掃黑除惡第四輪集中收網(wǎng)行動全面展開,成功打掉黑社會性質(zhì)組織25個、惡勢力犯罪集團85個,查封凍結(jié)扣押...[詳細]

- 新華網(wǎng) 2018-09-30

美國達拉斯市中國公民傷亡案嫌疑人被抓獲

- 美國得克薩斯州達拉斯市警方29日向中國駐休斯敦總領(lǐng)館通報,一周前在該市造成中國公民一死一傷的犯罪嫌疑人已被抓獲。當(dāng)?shù)鼐阶C實,21...[詳細]

- 新華網(wǎng) 2018-09-30

假日出游購物租車 這些“雷區(qū)”要避開

- 9月29日,江蘇省消保委發(fā)布三季度全省消費投訴分析。全省各級消保委受理消費者投訴咨詢共計131956件,其中咨詢105294件、投訴26662件。[詳細]

- 南寧晚報 2018-09-30

哈爾濱發(fā)力創(chuàng)新打造“振興之翼”

- 在振興老工業(yè)基地進程中,黑龍江省哈爾濱市把創(chuàng)新當(dāng)作引領(lǐng)發(fā)展的首選,以“創(chuàng)”促“轉(zhuǎn)”,推動了新舊動能加速轉(zhuǎn)換。近年來東輕公司把科技創(chuàng)...[詳細]

- 新華網(wǎng) 2018-09-30

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:全國近1/4村生活垃圾未得到收集和處理

- 全國近1/4村生活垃圾未得到收集和處理。資料圖:航拍“中國最美鄉(xiāng)村”。[詳細]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-09-30

人民日報:單邊主義并不足懼,沒什么能阻擋中國前進腳步

- 人民日報:單邊主義并不足懼,沒什么能阻擋中國前進腳步。其中,“八個堅定”的概括,更是中國面向世界作出的順大勢、擔(dān)正義、行正道的鄭重宣...[詳細]

- 人民日報 2018-09-30

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點或證實其描述我來說兩句