北京地鐵第一人:33年鐵安全行車110萬公里

來源:北京晨報

2018-12-10 10:46:12

【奮斗的中國人】“北京地鐵第一人”廖明:33年,110萬公里,刷新全國地鐵安全行車最長紀(jì)錄

央廣網(wǎng)北京12月7日消息(記者 王晶)每天,千萬人在號稱“世界最繁忙”的北京地鐵里交會、擦肩,步履匆匆。每個人都熟悉自己乘車的顏色特征,毫不遲疑地奔向要去的方向。

對于進(jìn)出地鐵的乘客而言,在地上、地下兩種截然不同的場景間來回切換,已成為一種日常,但對于北京地鐵13號線回龍觀乘務(wù)中心電動列車司機(jī)廖明而言,如果每天是一張相片,那他的“相冊”里幾乎完全一樣。唯一不同的,是背景的底色,或藍(lán),或灰。

廖明今年五十五歲,像這樣年紀(jì)的地鐵司機(jī),就如同他拿下的諸多勞模獎?wù)乱粯樱谌珖⒉欢嘁姟R?002年為界,他的職業(yè)生涯前半部分獻(xiàn)給了中國第一條環(huán)形地鐵線路2號線,之后便扎在了北京第一條在地面運行的軌道13號線。

入行三十年間,他從剛出技校的學(xué)生,成為全國地鐵安全行車?yán)锍套铋L的人;北京地鐵也從最初僅供觀光到成為公共交通的主力軍,進(jìn)入了年年開新線的新時代;而如今,廖明仍在那里,在繁華城市的下方,一圈,一圈,再一圈,110萬公里無事故里程記錄不斷被刷新,“輪回”著地鐵,也“輪回”著人生……

三十年后,這位安全駕駛列車行駛里數(shù)超赤道25圈的老地鐵人不禁感嘆:“人一輩子,選擇一個熱愛的行當(dāng),然后堅持下去,這就夠了。”

全國勞模、“北京地鐵第一人”廖明(本人供圖)

軌道情結(jié)

凌晨4點,北京地鐵13號線回龍觀車務(wù)段內(nèi),53輛列車蓄勢待發(fā),新一輪地鐵高峰即將到來。此時,身著工裝的廖明,手持手電筒,從車頭到車尾,從車廂到車輪,逐一仔細(xì)檢查。40分鐘后,等待他的將是數(shù)以萬計的乘客。

“等幾趟車都擠不上去,或者下車時擠不下來,已是司空見慣,在地鐵上擠丟了鞋、扯壞了包更是常事。”這幅畫面,40年前還在上初中的廖明可能根本無法想象。

廖明記得,那時的北京人很少長距離出行,進(jìn)了二環(huán)相當(dāng)于“進(jìn)城”,“哪怕坐上公交車或騎自行車都稱得上一種時尚。”而上世紀(jì)八十年代初,改革大潮席卷全國,大批農(nóng)民扛著行李離開家鄉(xiāng),走出北京火車站。路過車站廣場前的地鐵站時,很多人壓根兒不知道地鐵長什么樣兒、通向哪兒。

“地鐵,就像是一處等他們在北京站穩(wěn)腳跟后,渴望參觀的景點。”廖明笑笑說,那時的地鐵參觀券更是一票難求。

1975年,北京地鐵只有一條線,從北京站到石景山古城,主要功能是售票參觀。(視頻截圖)

1981年,北京地鐵一期工程正式對外運營,全年的客流量6000多萬人次,“僅相當(dāng)于現(xiàn)在1號線一個星期的客流量。”而在當(dāng)時,全國也只有北京跑著地鐵。

就在外界對地鐵還處于一知半解的狀態(tài)下,1983年參加高考的廖明,考上了北京地鐵技校,端上了“鐵飯碗”。畢業(yè)后的他被直接分配至當(dāng)時中國第一條環(huán)形地鐵線路2號線,可彼時也只開了四分之一環(huán)線,即從西直門站到復(fù)興門站短短幾站。

他至今還記得自己第一次看到地鐵時的場景:車廂內(nèi)是只夠容納40人的橫排座。車外寬闊明亮的站廳,抬頭看,整個西直門站有三四百根日光燈。“就像宮殿,我當(dāng)時很震撼,沒法想象那么深的地下能有這樣的建筑。”初識地鐵,正值8月盛夏,廖明見到的地鐵司機(jī)卻身著棉襖。站臺上6臺除濕機(jī),像開著水龍頭似的,嘩嘩往外流。司機(jī)在西直門站調(diào)頭開往復(fù)興門前,還要等上至少八分鐘。

當(dāng)時間邁入至1985年,北京城市人口突破1000萬。全市3000多輛公交車不堪重負(fù);而后十年間,隨著富起來的人越來越多,小汽車逐漸走入尋常百姓家,北京人初嘗堵車滋味兒;進(jìn)入新世紀(jì),北京修路的速度似乎永遠(yuǎn)追不上機(jī)動車輛增加的速度。借助地鐵“緩擠”,勢在必行。

此后十幾年間,伴隨著改革開放的春風(fēng),一條條新地鐵線不斷與廖明所在的2號線在地下交會,22條線路逐漸編織成網(wǎng),且越織越密。

一圈,兩圈……33年

行駛在軌道上的地鐵,好比日子日復(fù)一日有序運轉(zhuǎn)的隱喻。而廖明最初的地鐵司機(jī)生活也同樣如此。

如果說春運是中國人每年一次最大的人口遷徙,那么對于早晚高峰時段的北京地鐵來說,堪稱天天是春運。早晚高峰時段,廖明所在的2號線車廂乘客往往會超過數(shù)倍,而列車的間隔只有兩分鐘。“只要有列車慢了超過3秒鐘,調(diào)度中心馬上會打電話提醒司機(jī)提速。”

廖明說,“一趟車慢了3秒鐘,整條軌道上的車輛都要跟著減速,1分鐘意味著有超過1100人上不了車。”

面對如此巨大的客流量,廖明每天必須要在兩平米的駕駛室內(nèi),密切關(guān)注網(wǎng)壓表等十余種行車設(shè)備,周而復(fù)始地在設(shè)備軌道上滑行。他說:“開2號線時在地下,乘客上下車后,地鐵前行,駕駛室內(nèi)便又會陷入黑暗,”他經(jīng)常忘了時間,每天就盼著前面能有點光,就這樣反反復(fù)復(fù)。而在幾十米的地下,白天和黑夜也沒什么區(qū)別,只有看著儀表盤上顯示距離的數(shù)字變化,廖明才知道自己在移動。

在隧道內(nèi)行車的廖明(視頻截圖)

每進(jìn)行一個操作,每看到一個信號燈,廖明都要手指、嘴喚,一趟車開下來,這樣的動作將近200次,“很多人不理解我們,覺得我們就跟一群神經(jīng)病似的,看到就看到了,還要自言自語地說出來,伸直胳膊指出來,但為了安全,我們就得這么做。”

長此以往,廖明總會下意識地把工作中的習(xí)慣帶入進(jìn)生活中,比如,平時路上遇到紅綠燈時,都想伸手去指一下,“要是顯示紅燈,總想拿起電臺喊行調(diào)開放信號。”在家時,廖明總愛說“把客室燈關(guān)了”,弄得家人哭笑不得;看電視時,他也會將聲音開到最小,因為自己只要聽見大一點的聲響,就會心里發(fā)慌。

這樣以秒計數(shù)的工作節(jié)奏,同樣反映在廖明的夢境里。廖敏說,幾乎每個司機(jī)都會做夢夢見剎不住車或出現(xiàn)意外事故,且這樣的夢不止一次。但實際上,從業(yè)33年,現(xiàn)實工作中的廖明卻連列車與車門間的毫厘誤差都未曾出現(xiàn)過。

“人車合一”

北京地鐵密如蛛網(wǎng),無數(shù)列車在高速運行,每一分、每一秒都可能出現(xiàn)問題,所以北京地鐵對司機(jī)有著非常苛刻的標(biāo)準(zhǔn):列車晚點5分鐘以上算事故;某個車門未關(guān)嚴(yán)列車啟動算事故;紅燈動車算事故;停車超過規(guī)定線算事故……觸犯一項,之前安全紀(jì)錄全部歸零。

正是在這樣嚴(yán)苛的環(huán)境中,使得廖明在2號線的17年間練就了“聽車”的本事。在廖明眼里,每一列列車都是有生命的。“當(dāng)其承載了很多人跑完一段路程后,也會放松下來。這就是地鐵的節(jié)奏和表達(dá)。”

廖明說,“人車合一”需要司機(jī)對列車的構(gòu)造和部件非常熟悉,同時還需要對路況了然于心。大腦的每一個細(xì)胞都要跟著列車跑,“仿佛自己已經(jīng)和列車融為一體”。這樣,列車有任何不適,路況有任何變化,司機(jī)都能第一時間敏銳地捕捉到。

廖明正在做發(fā)車前的例行檢查(視頻截圖)

廖明對列車的理解和感受,遠(yuǎn)超于常人。這與他做徒弟階段的鉆研不無關(guān)系。

那會兒,不斷鉆研業(yè)務(wù)成了他茶余飯后的“娛樂”,為了學(xué)得更明白,他甚至把整臺龐大的機(jī)器直至拆掉最后一顆螺絲為止。學(xué)徒那幾年,廖明把列車上所有的部件都反復(fù)摸了幾遍,這也為日后他達(dá)到“人車合一”的狀態(tài)奠定了基礎(chǔ)。

一次,他在黑暗的隧道中行車,眼前閃過一絲光。他找來維修工反復(fù)檢查,電纜被提起的瞬間火光四射,原來是絕緣層出現(xiàn)裸露;2007年,一場暴雨令偌大的站臺“消失”在雨霧中,第六感告訴廖明前方軌道異常,他立即停車,下車后才發(fā)現(xiàn)一塊地毯落在了軌道上。若不及時停車,列車可能脫軌或是甩到站臺上……

類似于這樣的緊急時刻廖明記不得有多少次了。他早已和列車融為一體。“線路和周圍的環(huán)境已經(jīng)印在我的腦海里,軌道上多出一塊石子我都察覺得到。”廖明說。

如今,在2號線東四十條站,站臺兩面墻壁滿是中國風(fēng)的壁畫,部分裝修風(fēng)格一如當(dāng)年開站時的模樣,車來車往照舊。但廖明卻早已不是當(dāng)初青澀的年輕司機(jī)。110萬公里,是國內(nèi)地鐵安全行車最長的里程,這個記錄是屬于“老司機(jī)”廖明的。

40歲的“新學(xué)生”

2000年,北京地鐵建設(shè)迎來“黃金時代”,第一條地面軌道線路13號線開通,一切“百廢待興”。與現(xiàn)在的繁華熱鬧的13號線沿線相比,回龍觀等站周圍盡是藕塘、荒地。

而彼時,在地鐵2號線工作了17年的廖明,卻主動選擇前往13號線支援。可13號線和2號線有著重大區(qū)別:車型變了,所有的儀表盤、按鈕都經(jīng)過了重新設(shè)計;路況變了,2號線是全封閉的地下運行,13號線則全部是地面行車,復(fù)雜因素更多。

“很多人勸我,40歲的人了,吃老本都夠了。”當(dāng)時,很多像廖明一樣的司機(jī)并不情愿離開“舒適區(qū)”,“真像創(chuàng)業(yè)者似的,孤零零地在大野地里猛地冒出了一個車隊。”廖明回憶,與現(xiàn)在13號線車廂內(nèi)1平米可容納9個人相比,晚高峰時段,五道口等站臺空空蕩蕩,來往地鐵內(nèi)僅有零星幾個乘客。越往北走,越荒涼。

“乘車的人少了,車廂里坐得稀稀拉拉,覺得開得不帶勁似的。”廖明話如其人,總是說得很直接。

如今人流如潮涌的站臺(視頻截圖)

除了要適應(yīng)環(huán)境,在13號線開通初期,廖明駕駛的還是適合地下運行的老車,幾乎無法勝任特殊天氣下的地面運行,特別是2002年末持續(xù)6天的大雪,給廖明和剛開通僅四個月的13號線來了個“下馬威”。

由于車型問題,司機(jī)室沒有任何取暖設(shè)備,溫度在17度以下,但為了保證線路正常運行,廖明參加夜間“滑道”(整夜駕駛空載列車軋道,防止鋼軌結(jié)冰)。一連幾天,腳被凍傷后奇癢難忍,廖明索性就忍著疼用大頭針,將凍瘡劃開后繼續(xù)行車。

軋道的確是個苦差事,雪不停,軋不止。整夜在鐵軌上往返,很多人耐不住,但廖明是參加軋道最多的司機(jī)之一,“這條路走得太久了,每一個影子的位置我都印在心里,稍微有點兒不一樣就能感覺出來。”

廖明回憶,一個雪夜,龍澤到西二旗的區(qū)間隧道附近,一名保安正在軌道上巡視。一列列車從隧道駛出,保安根本沒注意到危險逼近。軌道上漆黑一片,廖明突然拉下緊急制動措施。道上的保安趕緊下道躲避,廖明長吁一口氣。

但這些,在他看來,根本不算什么。40歲的他要和年輕人一起學(xué)習(xí)新知識,才最難。新型列車完全顛覆了以往老車的設(shè)計操作理念,甚至連最小的開關(guān)都變了名稱。于是,他只能憑借對老車熟練的掌握,把新車知識和老車對照著學(xué),記不住的地方,就不停的去寫、去畫、去念,遇到不懂的地方,就向技術(shù)人員請教,直到學(xué)懂學(xué)會為止。

此后,他還根據(jù)新車的理論知識,憑借經(jīng)驗,總結(jié)出一系列處理列車故障的方法。但也就是從那時起,40歲的廖明便戴上了老花鏡。

“老司機(jī)”千錘百煉

此后十幾年間,這位“地鐵”明星的榮譽伴隨著廖明安全行車?yán)锍痰囊淮未嗡⑿拢佁焐w地而來,“感動交通十大年度人物”“安全行駛百萬公里第一人”“首都勞動模范”……在廖明看來,如果你用5年去學(xué)做一件事,你就可以做好這件事,用10年,你就是這件事的專家,20年、30年你還在專注這件事,你就是這件事的權(quán)威,才稱之為這個行業(yè)的“工匠”。

看電視,看報紙,和人聊天,廖明的生活里幾乎全是地鐵,成了“魔怔”;有幾條高架公路橋和過街天橋穿過上空,一旦有物體從天而降,將會造成嚴(yán)重事故,廖明一直憂心忡忡。非要自己開車考察13號線與幾條高架橋的交叉點,反復(fù)琢磨,如何消除安全隱患。

這在外人看來,就像是杞人憂天,可對廖明而言,則是未雨綢繆。

廖明正在制作完成地鐵運行模擬器(視頻截圖)

一到下雪,要是不來參加“滑道”,在家里就睡不踏實;而只要聽到廣播里地鐵故障,他就會條件發(fā)射似的去琢磨自己能否幫得上忙;如今,北京地鐵線路不斷增加,使得專業(yè)地鐵司機(jī)明顯不夠,廖明又有了新任務(wù)—培訓(xùn)新司機(jī),且在退休前制作完成地鐵運行模擬器,將30年來的實戰(zhàn)經(jīng)驗結(jié)合到其中,以備訓(xùn)練年輕司機(jī)。

許多媒體采訪過廖明,在鏡頭那頭的他,手捧鮮花,肩披綬帶,格外耀眼。但生活中的廖明,一點“明星”的架子都沒有,而他所帶的徒弟們也大都像他一樣:對地鐵感情極深,業(yè)務(wù)過硬。徒弟郭瑞開玩笑說,“師傅的一天不低于26個小時,恨不得時時刻刻都想著地鐵。”采訪結(jié)束,廖明還要加緊制作地鐵運行模擬器。

廖明說,他收徒弟有一條非常嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn),那便是做事要精益求精、踏實務(wù)實、不受榮譽左右。而這種“工匠精神”,也正是他作為北京地鐵30余年的“老司機(jī)”進(jìn)而成為全國勞模的的奮斗秘笈。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

40年“看電影”有這些變化 你最早看的電影是哪部

- 40年“看電影”有這些變化。而對很多人來說,那些觀影的記憶,串聯(lián)起的是人生的美好時光。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-10

銷量不佳新iPhone降價促銷 蘋果或被迫清庫存

- 銷量不佳新iPhone降價促銷。蘋果或被迫清庫存。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-10

習(xí)近平多邊場合如何講述中國的“有所不為”?

- 習(xí)近平多邊場合如何講述中國的“有所不為”。在國際多邊場合發(fā)表演講,是中國領(lǐng)導(dǎo)人系統(tǒng)闡釋中方主張、向國際社會介紹中國理念和回應(yīng)外界關(guān)...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-10

尷尬了!高層業(yè)主想安裝低層要補(bǔ)償 小區(qū)加裝電梯遇阻

- 高層業(yè)主想安裝低層要補(bǔ)償。小區(qū)加裝電梯遇阻【原標(biāo)題】小區(qū)部分單元樓進(jìn)入公示期,業(yè)主意見分歧大。[詳細(xì)]

- 成都商報 2018-12-10

美麗中國,決不能成為洋垃圾的處理廠!

- 美麗中國,決不能成為洋垃圾的處理廠。近日,禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革部際協(xié)調(diào)小組第一次全體會議傳出消息,截至11月15...[詳細(xì)]

- 人民日報 2018-12-10

湖北赤壁總結(jié)“新十好” 民心見證40年新跨越

- 跨越40年的民心見證新華社記者唐衛(wèi)彬、李鵬翔、梁建強(qiáng)歷史,總是在一些特殊節(jié)點給人以啟迪。40年前,正值撥亂反正之際,新華社記者曾到湖北...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-12-10

廣州交警出奇招:你闖紅燈整條街的人都會知道

- 你闖紅燈整條街的人都會知道前段時間,有這樣一個新聞,。在路口安裝行人闖紅燈警報設(shè)備,。[詳細(xì)]

- 廣州日報微信公號 2018-12-10

家中液化氣爆燃17歲女孩全身燒傷 父親割皮救女

- 17歲的女兒被全身燒傷,讓父親痛心不已。他心里期盼著,17歲的可愛女兒李辰璽也放假,可以在家多陪伴女兒了。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-10

人民幣對美元匯率中間價報6.8693元 下調(diào)29個基點

- 人民幣對美元匯率中間價報6.8693元。中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布,2018年12月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人...[詳細(xì)]

- 人民日報海外版 2018-12-10

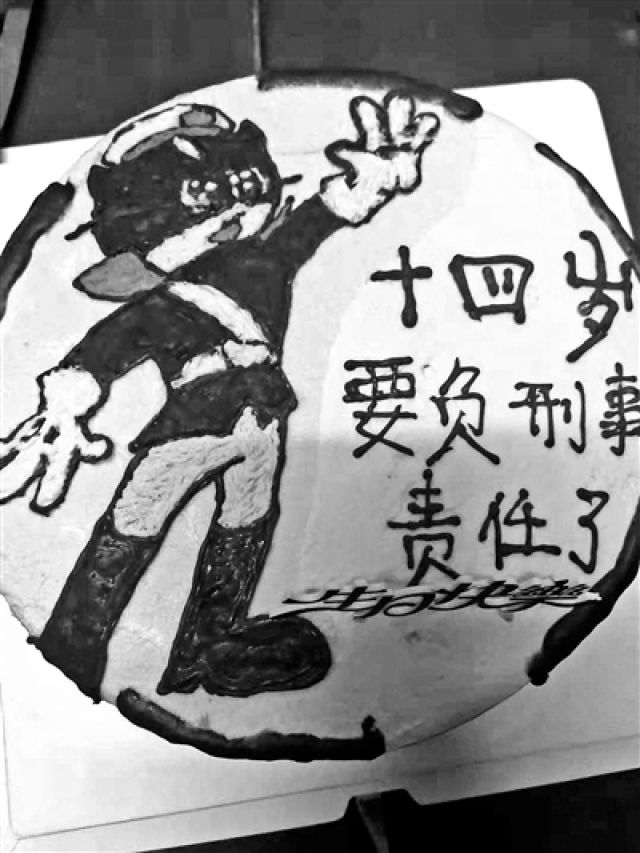

蛋糕寫“14歲要負(fù)刑事責(zé)任了” 警察母親:孩子告誡自己已長大

- 警察母親:孩子告誡自己已長大【原標(biāo)題】民警兒子生日蛋糕寫“14歲要負(fù)刑事責(zé)任了”。12月3日,記者聯(lián)系到了照片的拍攝者,安徽省馬鞍山市和...[詳細(xì)]

- 北京青年報 2018-12-10

警方通報“醉酒女被徒手約束”:曾推民警已對其教育

- 曾推民警已對其教育。通報稱,2018年12月8日凌晨1時18分許,110接羅湖區(qū)某酒店報警稱一名醉酒女子有糾紛需要處理。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-10

央行連續(xù)32個交易日暫停逆回購 降準(zhǔn)預(yù)期升溫

- 央行連續(xù)32個交易日暫停逆回購。據(jù)央行網(wǎng)站10日消息,由于目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,可吸收國債發(fā)行繳款等因素的影響,央行...[詳細(xì)]

- 北京青年報 2018-12-10

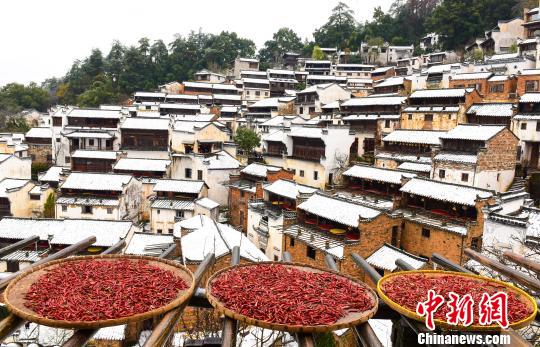

江西篁嶺古村山居雪韻圖

- 江西篁嶺古村山居雪韻圖篁嶺古村銀裝素裹,紅楓、曬秋人家、粉墻黛瓦徽派村落相映成趣。胡敦煌。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-12-10

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點或證實其描述我來說兩句