90后:現在輪到我們來守護“全世界”了!

來源:文匯網

2020-02-26 15:13:02

2020年,首批90后邁入30歲,“不想長大”的他們與一場風暴不期而遇。這群“不安分”的年輕人毫不猶豫,從未彷徨,只想為戰疫“做點什么”,用稚嫩的肩膀扛起生命的重量。

于是,有人剛出校門,就選擇逆行抗疫;有人宅在家中,專心為“白衣戰士”守護后方;有人為打敗病毒,用“硬核”科普提高人們的精神“免疫力”……

冬末初春,突如其來的疫情讓人猝不及防,熟悉的生活被按下了“暫停鍵”,沒有人能置身事外。守望相助,共戰疫情,青春正好的90后們用自己看似微小的力量傳遞著愛和光芒。

這是一次危機,也是一次大考。恰是這場疫情,讓年輕人一夜長大。眼下,病毒尚未告破,疫情依然嚴峻,但因有了這群已經長大的“寶寶”,人們愈發相信,沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會來臨。

男護士自告奮勇上前線:“這是體力活,我們不上誰上?!”

深夜十點,上海市公共衛生臨床中心應急病房護士余逸飛,帶著疊音的話語從手機那邊傳來,“醫院的男護士少,這是個體力活,我們不上誰上?!”還在A4應急病房中工作的他借了部手機,完成了與記者的短暫通話。

▲工作中的余逸飛

應急病房的排班每天一更新,有時還會臨時加班。那天,余逸飛的班頭從凌晨零點排到了早上8點,稍微休息調整過后,下午4點,他再次穿戴整齊一頭扎進隔離病房,這個班直到第二天零點才能結束。

在隔離病房工作真的一點都不輕松。穿上悶熱的防護服,一天下來內衣都能被汗水浸透;每護理完一位患者就要洗手、用酒精消毒,一天十幾、二十幾次地反復洗手,余逸飛手上的皮膚有了深深的皺褶;每天長時間戴著的口罩、護目鏡,在他臉上刻下了難以消退的紅色壓痕……

“偶爾會覺得累,但咬咬牙就過去了。”雖然抗疫工作艱苦,但這里的醫護人員從未想過退縮。“在這里,病人給予的溫暖不少。”余逸飛說。

每個患者得知出院,總會高興地向前來護理的余逸飛道別,“謝謝你這么多天的照顧,真是費心了。”有時面對一些不遵醫囑的患者,同房的病友也會幫著醫護說話,“你看看,他們多不容易,就別添麻煩了。”

“患者很理解我們、尊重我們的工作,懂得我們的辛苦。”余逸飛說,這比拿多少工資、得到多少表揚更能激勵人心。

1997年出生的余逸飛剛從學校畢業不久。談到家人,他的語氣頓時柔軟了許多。元旦時,家中爺爺過世了。原本生活在上海的家人飛往老家湖北黃岡,不想如今變成了重災區。“目前家里人都在居家隔離中,還沒有成員‘中招’。”余逸飛很欣慰,每天只要有空,他就會將一些防護知識分享給家人,“現在只有我一個人在上海,我很想念他們”。

最讓余逸飛牽掛的,是家中小他12歲的妹妹。“哥哥加油,你可以的!”每當妹妹通過視頻電話給他加油打氣時,他的心都要化了。“想想我當年經歷SARS的時候,正是現在妹妹經歷新冠病毒的年紀。”余逸飛回憶,當年懵懵懂懂的他在電視上看到一批批身穿白衣的“戰士”一頭扎進救援隊伍中,成為一名醫護人員的種子就此在他心中埋下。

和余逸飛差不多時間投入抗疫戰場的,還有大他5歲的張明明。

除夕夜,身為上海市第一人民醫院急診危重病科護師,張明明隨上海首批支援湖北醫療隊員出征武漢。1992年出生的他,是隊伍中為數不多的男護師,“我先后在呼吸科、急診危重病科輪轉鍛煉,前線需要這樣的人,況且28歲正年輕,我不上誰上?!”

結果,剛上飛機,屁股還沒坐熱,張明明就被領隊征用,當起了醫療隊助理。那一刻,他有些懵。“領隊助理”這四個字意味著,大到醫療物資保障、分配及人員管理安排,小到隊員生活用品、健康需求都得由他統籌調配,以有力的支撐讓“戰友”們安心在前線堅守。

▲每當隊友生日,張明明總會暖心地為他們準備“戰地生日會”

“開始,我的心是滿‘狠’的。”張明明說,最初為了爭取更多時間救治患者、節約醫療物資,他只能通過延長醫護人員的值班時間來平衡,隊員們往往一進隔離區就是8小時,這期間不吃不喝不上廁所。一個班頭下來,許多護士的臉上滿是口罩壓瘡,雙手則被汗水泡白皺起。

“在這樣的環境下,說不苦,那是假話。”有護士因為壓力過大跑到他面前哭訴,張明明因此臨時充當起了隊員們的心理輔導師。令他心疼的是,即使嘴上叫苦不迭,排班一出,護士們還是擦干眼淚迎難而上。幾天后,50名護士作為第一批增補隊員馳援武漢金銀潭醫院,這一情況才有了明顯改善。

每當隊員們累倒又爬起的時候,張明明就會想起臨行前妻子為他寫下的一封家書。“我知道你肯定要去的,因為前幾日你就在嘮叨,SARS的時候其他人保護我們,現在該輪到你去了。雖然嘴巴上不愿意你去,因為放心不下,但回去還是幫你收拾行李。”

▲上海市第一人民醫院副院長鄭軍華(右)與張明明

張明明知道,她懂他。出征那晚,調令來得很急。匆忙間,妻子煮了10個餃子,還沒完全熟透,但張明明全吃了,“到現在都記得它們的味道。”張明明說,這段回憶也許會珍藏一輩子,還沒熟透的餃子里滿是妻子對他的妥協和愛。

曾有人說,“哪有什么白衣天使,不過是一群孩子換了一身衣服,學著前輩的樣子,治病救人和死神搶人罷了……”從抗疫一線90后男護士們堅定的話語中,記者仿佛更能體會這句話的份量。

大學生“小老師”云陪護:讓醫護心無牽掛,子女心不孤單

你沖在一線,我守護后方。爸爸媽媽沖上抗疫一線,誰來陪伴孤單留守的“醫二代”娃娃?上海高校的95后大學生們主動出擊、各展所長,用愛心陪護與前線醫護一同抗“疫”,守望春天的到來。

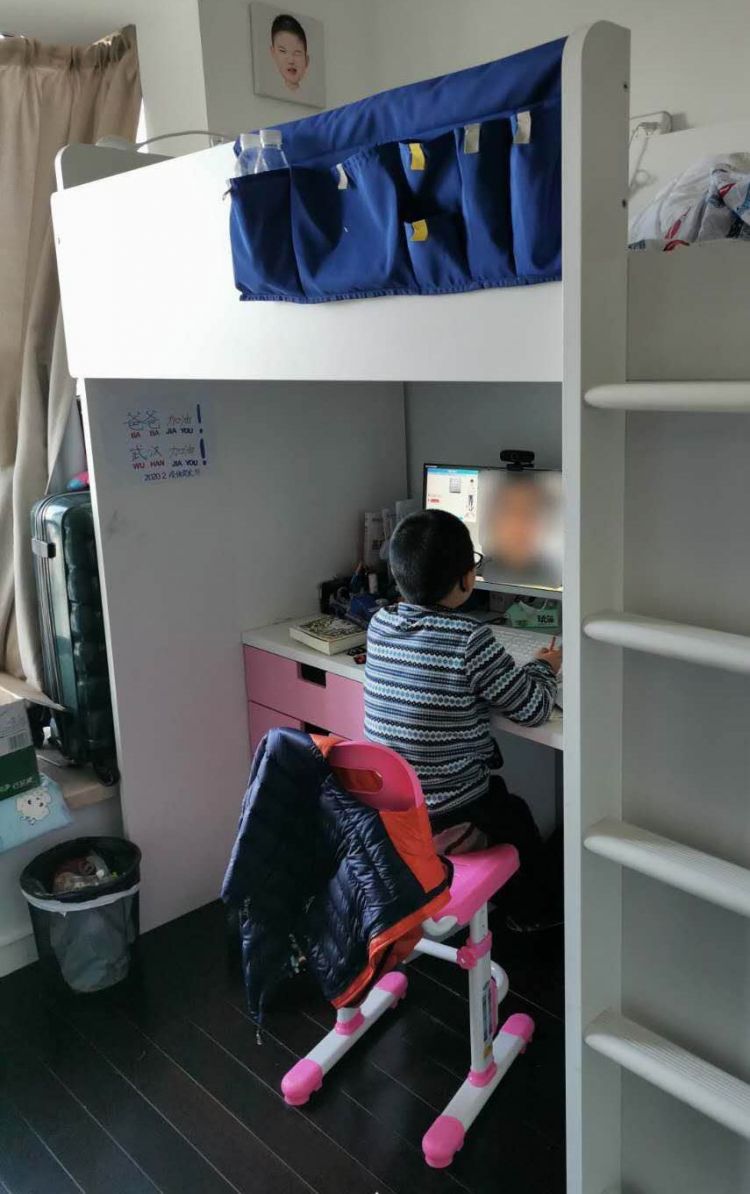

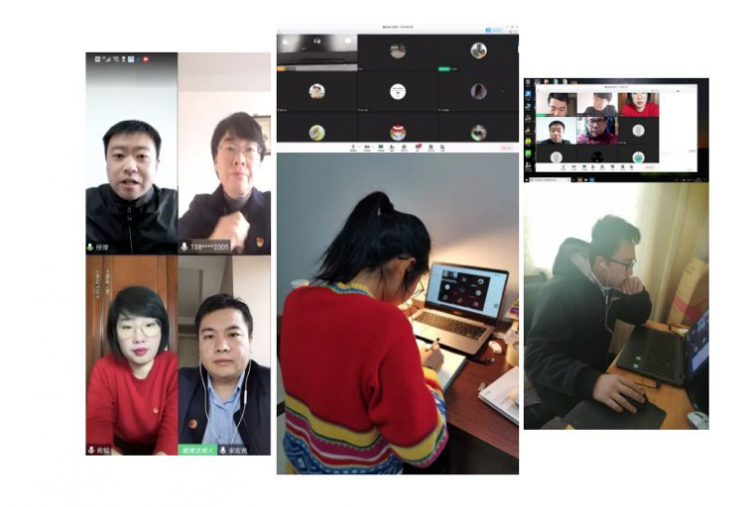

▲志愿者正在和醫護子女連線視頻輔導。

“大年三十,我在新聞里看見一個四五歲的孩子,看著電視里正在接受記者采訪的抗疫一線的醫生不斷喊爸爸,頓時淚目。

團圓夜,無數白衣戰士告別家人奔赴抗疫前線,去守護千萬人的健康。這樣的對比太強烈了,我想為他們做些什么。”因為這個動人心扉的瞬間,復旦大學社會發展與公共政策學院學生劉舒儀成了一名為前方醫護人員子女提供“云陪護”的小老師。

像她一樣,許多想參與抗疫的大學生們,找到了自己的用武之地——線上陪伴輔導白衣戰士的寶寶們。

就在本月,復旦大學、華東師范大學、華東理工大學等多所滬上高校的95后大學生自發組織起來,他們主動聯系并統計有子女陪護需求的醫護家庭,并通過網絡為宅家的小朋友們提供一對一定制版“云陪護”。

從學齡前孩子的講故事、畫畫、唱歌,到初高中畢業班的習題答疑,這群臨時“上崗”的哥哥、姐姐們說:“我們不能去一線抗疫,但能為奮戰在一線的白衣戰士守好后方,讓他們專心抗疫,心無牽掛。”

▲醫生的寶貝正在線上跟著“小老師”居家云學習。

2月13日起,復旦大學志愿者們開始組建戰“疫”前線醫務工作者子女線上陪護志愿隊,為那些或馳援武漢、或堅守上海抗疫一線的醫務工作者們提供支援。

經過層層選拔,第一批265位不同專業、年級的大學生愛心集結,2月16日起與上海28所醫院的229名醫護工作者子女一對一結對。這些醫護工作者包括118名護士、74名醫生和37名技師、后勤等。

復旦大學上海醫學院2013級臨床醫學八年專業的魏依綢,上個月還在中山醫院呼吸科周轉部輪轉,按規定從臨床撤離后,她仍然心系前線“戰況”。聽說有這樣的志愿服務,她第一時間報名,如愿成為一位一年級小學生的線上“小老師”,孩子爸爸是華山醫院馳援武漢的醫療隊成員。

魏依綢說:“我的老師、前輩們不論是去湖北,還是留守上海,都在一線戰斗,為大家,舍小家,這樣的境界令人敬佩,這樣的辛苦感同身受。”

現在,魏依綢每周和小朋友視頻交流,不論是學習還是生活問題,她都像小姐姐一樣耐心回答,讓孩子想爸爸的時候不再憂傷。

復旦大學2017級外國語言文學專業的魏同是武漢人,今年過年因為疫情沒回家,心系家鄉的她格外感念白衣天使們的忘我付出。

上周開始,魏同每天和她結對的初三學生郭悅視頻連線一小時,為她輔導語文科目。郭悅的爸爸是上海第六人民醫院金山醫院的主任醫師,正守衛著上海的防疫一線。

魏同找了一些優美的散文陪她一起閱讀,分享體會,交流心得,既是學科練習,又是心靈對話。

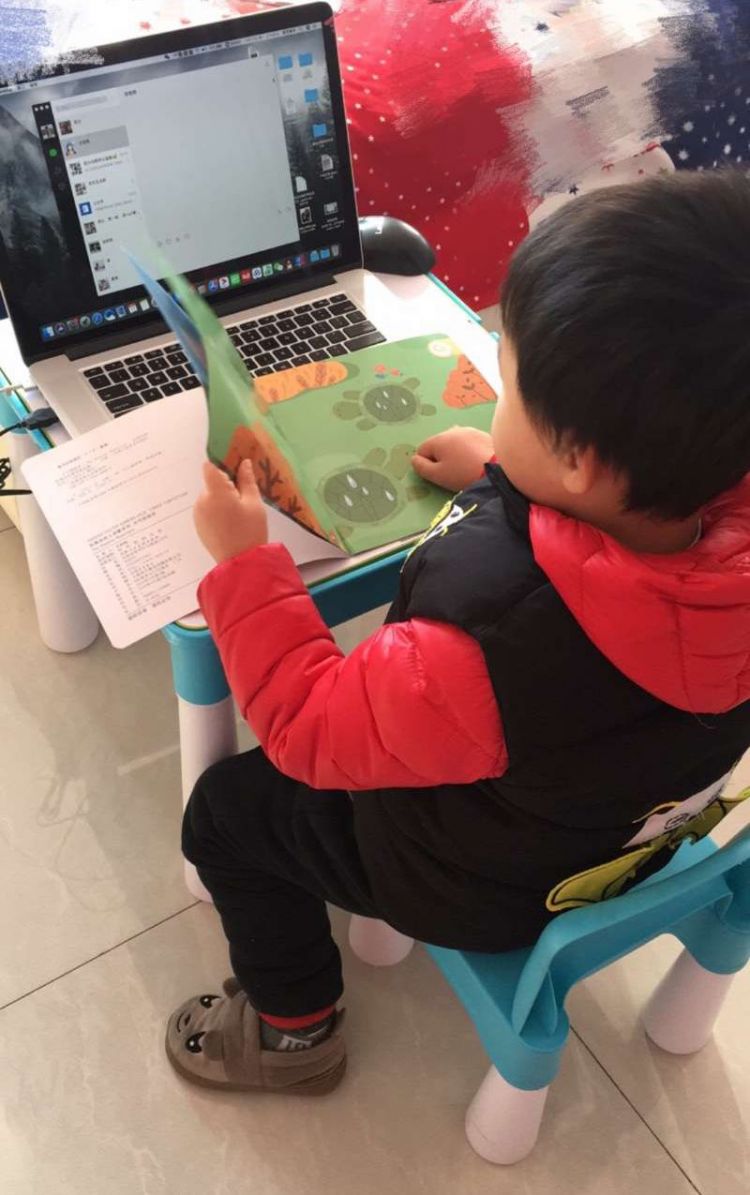

▲志愿者為小朋友量身定制的課表。

前方有你,后方有我。這兩天,華東師范大學328名公費師范生24小時集合完畢,他們發揮專長,為抗疫一線工作人員家庭子女提供陪護,開展“云輔導”,為抗疫一線工作人員解決后顧之憂。

第一批約280名學生已登記了輔導需求,覆蓋浦東、普陀、虹口、楊浦、閔行、寶山、奉賢、崇明等區。目前,首批志愿者已經上崗,通過視頻或語音為孩子們提供一對一陪護,并指導作業,同時還陪伴他們一起讀書、畫畫、唱歌,甚至鍛煉身體,通過心理支持、親情陪伴讓這些孩子的寒假生活更豐富,心里不孤單。

▲志愿者上崗前的專業培訓。

“作為一名未來教師,能為在防疫一線堅守的最美逆行者筑起堅強后盾,心中唯有光榮。”志愿者唐家璐說,能發揮師范生專長,為抗疫做些力所能及的事情,是一種幸運,也是一種責任。

為確保提供優質精準的輔導,華東師范大學孟憲承書院針對網絡陪護和網絡學習的特點,精心策劃了志愿者崗前培訓,并邀請華東師大知名教育學專家、心理學專家等擔任專業督導。

▲華東師范大學知名教育專家正在督導培訓志愿者。

相隔千里的山東新泰市人民醫院,最近也多了一群“隨叫隨到”的線上“小老師”。他們原本是華東理工大學研支團的隊員,疫情來襲,他們兼職承擔起了醫護人員子女陪護、患者心理疏導、聯系統計病人需求等多項工作。

第21屆支教團成員李承霖從2月18日起,和隊員們為醫護子女提供線上輔導和答疑,為學齡前小朋友講故事、讀單詞。他說:“醫護人員的堅守讓我們動容,我們也想為戰‘疫’做點事。”

▲“小老師”正在和學生視頻連線。

他們還24小時輪流在線,為醫院感染科的隔離病人提供后勤保障服務和心理疏導。從一日三餐到日常用品,小到一把指甲刀,大到成箱的水果、飲料,都由這群志愿者負責聯系和統計。幾天下來,幾號床吃餃子喜歡加醋、哪位患者喝豆漿喜歡放糖,這些生活細節都被他們記在了心上。

護士長李天玲說:“這群熱心的大學生為我們減輕了很大負擔,雖然工作很累,但社會有很多人在關心和支持著我們。”

UP主連夜“備課”啃資料:“硬核”科普有意思,提高精神“免疫力”

在這場全民的共同戰“疫”中,每個人都在為戰勝病毒而努力。

伴隨新冠肺炎疫情而來的還有每天鋪天蓋的信息,真假混雜,讓人眼花繚亂。為了撥開迷霧,把科學準確的消息傳遞給更多人,一群90后用自己的方式做起了科普,通過提高人們的精神“免疫力”,來守護眾人健康。

視頻、音頻、挑戰答題……新穎的講述方式讓原本有些高端的醫學知識活靈活現起來,“硬核”“好看”“有意思”是許多人的回應。

2月初,B站知名科技UP主“回形針PaperClip”上傳了最新一期科普視頻“關于新冠肺炎的一切”,6個小時后,視頻獲得了百萬次的播放量,微博上觀看的人數更是高達2761萬次,迄今,這則視頻的播放量已突破兩億。

視頻制作人吳松磊說,做視頻的動力是因為許多老觀眾給他留言,讓他說說新冠病毒。1月27日,他開始“啃”資料,每天都要花十多個小時收集信息,兩天后,動畫制作和分鏡頭設計人員加入工作。

▲回形針視頻制作人吳松磊制作視頻中

要知道,新冠病毒的直徑只有0.1微米,是頭發絲的千分之一。為了說明新冠病毒是如何感染人體的,吳松磊用三維建模描述了一段病毒RNA(核糖核酸)與細胞“相愛相殺”的故事;為了解釋為何要戴口罩,他定格了一張一個人打噴嚏后0.34秒的圖像,并用綠色線條標注了100微米以上大飛沫的運動軌跡,用紅點標注了小飛沫形成的霧云……

當人們“親眼”看到大飛沫核顆粒被口罩纖維網阻擋在外,小顆粒由于靜電被吸附在口罩上時,即使之前對戴口罩不以為然的人都會自覺戴好口罩。

1994年出生的吳松磊是一位工科生,為了讓自己的視頻更具可看性,他花了兩年磨煉技術,2017年才以“回形針PaperClip”的名字發布了第一款視頻,許多看似樸實的話題在他手下“妙手生花”。

吳松磊說,他還在繼續策劃和疫情有關的科普視頻,題目就叫“如何搶救一名新冠肺炎患者”。

疫情襲來,上海植物園科普志愿者領隊兼講師黃麒通閑不住了,他開始主動收集和疫情相關的各種信息,“做科普的人,這種情況下不站出來是不行的,這是我們的責任。”

1990年出生的黃麒通畢業于華東師范大學微電子專業,又對生物感興趣,曾經跟著一位研究寄生蟲的老師做課題,對傳染病和疫情防控等有知識儲備。當下,除了傳染病本身,他最想和公眾聊的話題是“人與野生動物的關系”和“疫情下的心理健康”。

“疾病會損害人的身體,但因心理恐慌造成的‘搶口罩’‘挖斷路’等行為,會給社會造成更大傷害。”黃麒通發現,疫情來襲,客觀上提供了一個醫學科普的好時機。

▲科普達人黃麒通科普現場

在上海植物園做講解員時,他每次都會提醒參觀者少吃生食,當說到“牛排最好煎十分熟再吃”時,總有人說他“小題大做”;疫情之下,他發現再和人們講述相關知識,公眾的接受度大大提高。

雖然“宅”在家中,上海自然博物館展教服務處員工劉雅竹每天都很忙。

1月30日,長三角80家科普場館聯手啟動新冠肺炎有獎知識競賽,出題的任務落到了她和四位小伙們身上。為了讓更多人參與挑戰答題,這位從復旦大學生命科學院畢業的碩士生翻出了大學課本,重讀了流行病學等教材。

這個出題團隊都是30歲左右的年輕人,他們發現,“如今的公眾對答題的知識密度要求很高,答案可不能隨便百度一下就能得到。”為了讓題目更加吸引人,他們開始用做新聞的手法出題。

早上,劉雅竹會從全國海量的新冠肺炎疫情報道中挑選有價值的信息分享到微信群,由小伙伴們一起討論出當天最重要的信息,再設計成競賽題。

▲線上防疫答題90后團隊用手機辦公

他們出題的“畫風”是這樣的:給出一張地圖,上面標注有幾個點,請你判斷這場疫情的源頭可能是哪里;又或者給出一些感染者的情況,讓你判斷哪些是確診病例、哪些是疑似病例。每位答題人仿佛化身為傳染病專家,每做一道題如同在“破案”,大大提高了公眾答題的積極性。

截至目前,第一期知識競答有3萬人參加,第二期的參與人數接近20萬人。

“我爸是社區工作人員,年初三到現在沒有休息過。而我,能用自己所學為疫情防控做些事情,為全國更多‘宅’在家里的人增加一些科學‘免疫力’,義不容辭。”劉雅竹說。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

戰“疫”每日觀察丨習近平為何語重心長提出增強“謹慎之心”

- [詳細]

- 央視新聞 2020-02-26

香港新財政年度計劃向18歲或以上永久居民每人發放1萬港元

- 新華社香港2月26日電(記者蘇萬明)香港特區政府財政司司長陳茂波26日公布,向18歲或以上的香港永久性居民每人發放1萬港元,一方面鼓勵及帶...[詳細]

- 新華網 2020-02-26

國家衛健委:復工復產后專業防控只能加強不能削弱

- 資料視頻 中國疾控中心專家 聚集性疫情超八成發生在家庭。中新網2月26日電據國家衛健委網站消息,國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控...[詳細]

- 中國新聞網 2020-02-26

多省份下調應急響應級別,意味著什么?| 思客問答

- 自2月21日14時起,甘肅省將新冠肺炎疫情防控應急響應級別由“省級一級應急響應”調整為“省級三級應急響應”。此后多個省份跟進,目前已有...[詳細]

- 新華網思客 2020-02-26

“齊”心“魯”力|一座城的戰“疫”故事:全民戰“疫” 濟南“戰歌”

- 【解說】近日,中共濟南市委宣傳部和濟南日報報業集團聯合出品微視頻《全民戰“疫”濟南“戰歌”》,用紀實的拍攝手法,聚焦寸土必爭的濟南...[詳細]

- 新華社 2020-02-26

【湖北救援日記】小柳出征記

- 作者 北大醫療魯中醫院重癥醫學主治醫師柳耀聰。今年新春,湖北爆發疫情,當我們接到北大醫療產業集團的通知時,同事們都踴躍報名。為了降...[詳細]

- 新華網 2020-02-26

疫情不散,我們不約!上海尚有77例疑似排查中

- 2月26日上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會現場曹玲娟攝。2月26日下午舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上,上海市衛生健康委新聞發言...[詳細]

- 人民日報客戶端上海頻道 2020-02-26

浙江嚴打破壞野生動物資源違法犯罪 26人被追究刑責

- 新華社杭州2月26日電(記者馬劍)記者26日從浙江省公安廳獲悉,浙江警方近期全面深入排查打擊破壞野生動物資源違法犯罪,發動廣大群眾積極...[詳細]

- 新華網 2020-02-26

內蒙古125個重點商貿流通企業全部復工

- 內蒙古125個重點商貿流通企業全部復工。內蒙古自治區工業和信息化廳一級巡視員荊玉林說,官方積極推動防控物資相關企業復工復產。據了解,...[詳細]

- 中國新聞網 2020-02-26

國家糧食和物資儲備局;守住農民“種糧賣得出”底線

- 中新網2月26日電據國家糧食和物資儲備局網站消息,國家糧食和物資儲備局25日下發《關于新冠肺炎疫情形勢下進一步做好東北地區秋糧收購工作...[詳細]

- 中國新聞網 2020-02-26

紫金e評:化危為機,開辟經濟增長“新空間”

- 【地評線】紫金e評 化危為機,開辟經濟增長“新空間”。習近平總書記在23日召開的統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上指...[詳細]

- 中國江蘇網 2020-02-26

國家廣電總局:推動非疫情防控重點地區有序恢復電視劇創作生產

- 中新網客戶端2月26日電國家廣播電視總局電視劇司日前召開網上視頻會議,研究部署幫助電視劇行業應對疫情影響有序復工復產的工作措施。其中...[詳細]

- 中國新聞網 2020-02-26

濟南:“火線提拔”干部體現鮮明用人導向

- 新華社客戶端2月26日電據《濟南日報》報道,根據濟南市委有關要求,按照干部管理權限,濟南市擬對首批部分符合條件的疫情防控“出彩型”好...[詳細]

- 濟南日報 2020-02-26