齊魯網·閃電新聞10月19日訊 今年冬天,海陽450萬平方米的城區內,居民家的暖氣將全部用上通過核能轉化來的熱能,這意味著海陽市城區實現了“零碳”供暖全覆蓋,海陽也因此成為全國首個“零碳”供暖城市。

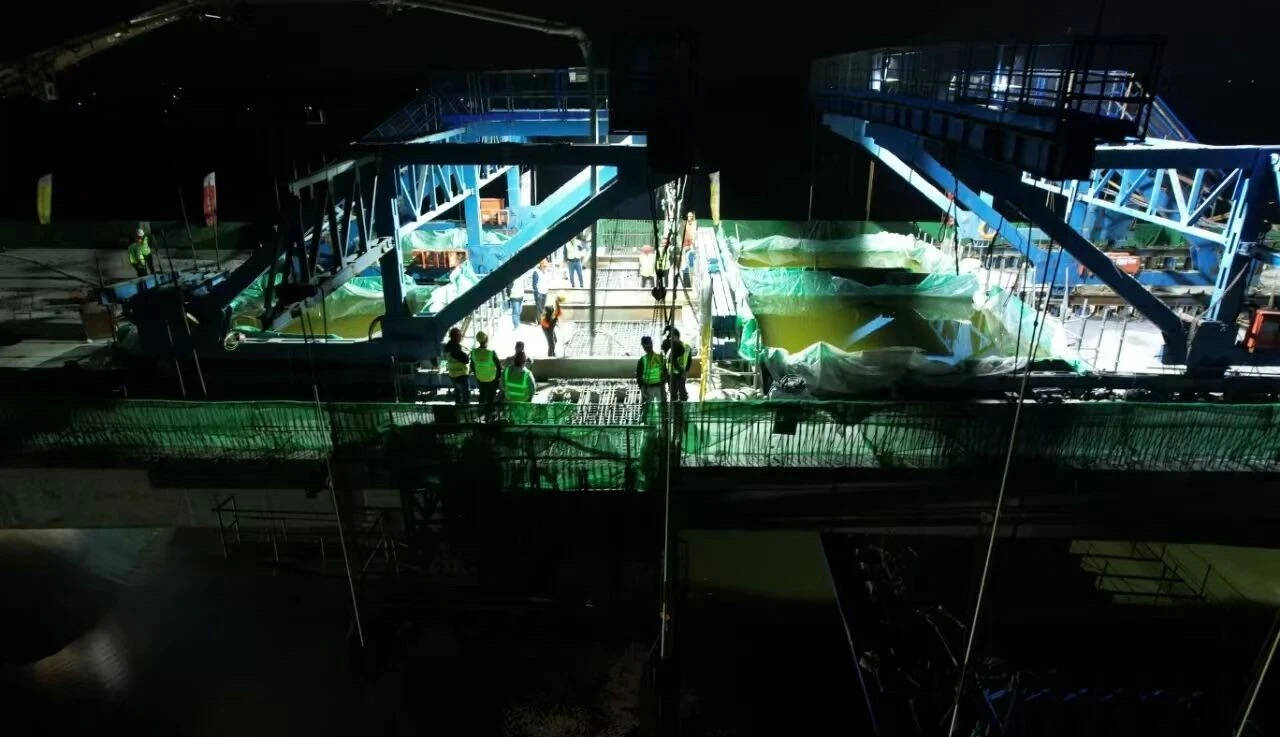

核能供熱是如何實現的?通俗地說,就是從核電機組內抽取無放射性的蒸汽作為熱源,然后通過廠內換熱首站、廠外供熱企業換熱站進行多級換熱,最終經市政供熱管網將熱量傳遞至用戶。在這個過程中,核電站與供熱用戶之間不會直接發生聯系,且經過多道隔離屏障的熱量傳遞對人體沒有任何傷害。

海陽以核電熱電聯產的方式實現“零碳”排放,每個供暖季將節約原煤10萬噸,有效改善區域供暖季大氣環境的同時充分緩解了燃煤運輸壓力,給雙碳下的城市生活添加了新的注解。

當今年兩會上“碳達峰、碳中和”被首次寫入政府工作報告,便意味著優化產業結構和能源結構將成為全國上下一項頂格任務。在這樣的歷史鋪陳下,如何充分發揮自身優勢,創新低碳模式、推行全民低碳成為每個城市發展面臨的重要議題。

作為國內首個核能居民供暖項目,海陽核能供熱工程早在2019年就建成投運一期70萬㎡,經過兩個供暖季的成功運行,實現了居民用戶滿意度和經濟社會效益雙豐收,被國家能源局命名為“國家能源核能供熱商用示范工程”。

從創新核電熱電聯產、加速核能綜合利用,到推進綠色低碳轉型構建、改善民生福祉,海陽核能居民供暖項目成為煙臺推動經濟社會發展全面綠色轉型的一方側影。對煙臺而言,始終把綠色低碳作為發展方向,創建國家級碳達峰碳中和示范區,大力推動清潔能源開發利用,打造全國清潔能源橋頭堡是其近幾年發力的方向。

在9月27日召開的山東省政府新聞發布會上,閃電新聞記者梳理了兩個“第一”:目前,煙臺市的清潔能源規模體量位列山東省第一,海陽核電一期工程發出了全省第一度核電。2021年9月13日,半島南4號風場首批風電機組順利并網,實現山東海上風電“零的突破”。

但這似乎遠遠不夠。正如這場新聞發布會上,煙臺市委副書記、市長鄭德雁所表示的“良好的生態環境就是城市最大的生產力、競爭力”,煙臺正在舉一市之力,把“雙碳”產業發展作為推動高質量發展的重要抓手,努力實現“雙碳”新賽道上的換道超車。

比如,煙臺正在加強與國內高校院所和央企大企合作,成立了碳中和發展集團,組建了碳中和研究院,全面開展煙臺“雙碳”摸底調查和“雙碳”發展規劃與實現路徑研究,組建“雙碳”產業發展基金,積極申報國家碳中和試點城市。

比如,煙臺著力推動核、風、光、氫、儲等“源網荷儲”一體化發展,導入綠色低碳高端裝備、新材料、科技研發、大數據等新興產業,聯動青島、威海等周邊區域,打造膠東經濟圈融合發展先行區、中日韓清潔能源合作先導區。

再比如,清潔能源產業鏈“鏈長制”實施方案或將提上煙臺下一步的研究議題,在園區上建產業鏈,以構建產業垂直生態體系為主線,以核能、風電為主要突破口,促進清潔能源產業集聚發展、鏈式發展。

責任落實到位,治理才能顯現成效;創新發展思路,工作才能造福一方百姓。煙臺提出,未來3-5年其清潔能源產業產值要達到1200億元,成為全國“雙碳”產業發展的標桿城市。或許不久的將來,“打頭陣、當先鋒、上層次”煙臺將在綠色發展上繪出城市新坐標。