齊魯網·閃電新聞2月23日訊 春和景明風光好,欣逢盛世萬象新。十四屆全國人大一次會議和全國政協十四屆一次會議將于3月初在北京召開,這是黨的二十大之后召開的第一次“兩會”,也是我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵時刻,意義非凡,倍受關注。新一屆全國人大代表、全國政協委員們最關注哪些問題?會交上怎樣的履職答卷?在開局起步之年又有哪些履職心里話?全國人大代表,山東省農業科學院作物研究所研究員、小麥育種專家劉建軍在田間地頭耕耘36年,專注種業發展創新工作,為種業高質量發展建言獻策。

“這片是我們的試驗田,種著不同品系的小麥。”劉建軍帶著閃電新聞記者在綠油油的小麥地中穿行,突然在一小塊枯黃的麥苗旁蹲了下來:“你看這個品系的小麥,去年11月底氣溫斷崖式下跌,它沒經受住低溫考驗,地上部分凍死了,種子不好就會有各種各樣的問題,從這也能看出,好的種子對于農業穩產增產有著非常重要的意義。”

民以食為天,小麥作為我國主糧之一,有著舉足輕重的地位。在占全國小麥總產70%的黃淮麥區,“濟麥”是“名門望族”:濟南17,我國第一個替代進口的面包小麥;濟麥20,國內首個面包面條兼用小麥;濟麥22,我國迄今為止推廣面積最大的小麥;濟麥23,黃淮麥區第一個通過審定的利用分子標記技術選育的小麥;濟麥品種累計推廣6億畝,增產糧食600多億斤…… “濟麥”家族,引領了我國小麥優質高產育種的方向,讓中國人的飯碗端得更穩。“濟麥”家族的背后,是山東省農業科學院作物所小麥育種團隊不斷創新耕耘,默默付出。

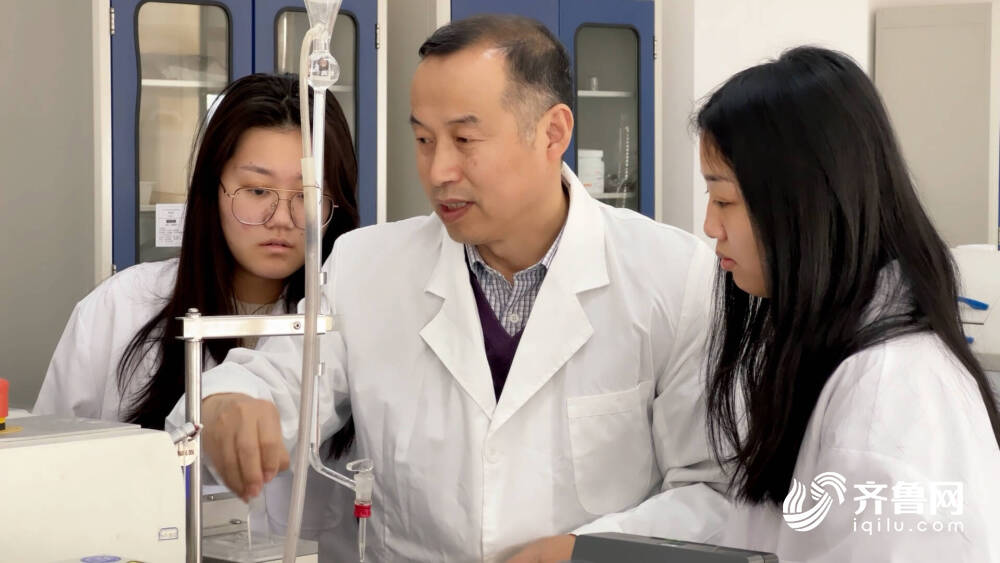

劉建軍說,種子是農業的“芯片”,關乎國家糧食安全,涉及百姓一日三餐,不能有半點馬虎。作為農業科研人員,將實驗室搬到田間地頭,把論文寫在了中國大地上,就是為了做好這一粒種子。

作為新當選的全國人大代表,劉建軍自己的原話是:“備感榮幸”,這也意味著除了科研外,肩上又多了一副“為種業發展創新建言獻策”的沉甸甸擔子。今年,他結合自身工作經歷和走訪調研,準備了有關種業發展創新的建議。

“目前國內市場上小麥品種較多,也出現了同質化的現象,讓老百姓在選擇的時候無所適從,所以我這次也建議相關部門適當縮減品種審定渠道,減少審定品種數量,提高審定品種的質量。”劉建軍說:“另一方面,我們有了好的品種,有了好的栽培技術還不行,還要應用到生產當中去,做到良種良法配套。”

“糧食要安全,品種是關鍵。”劉建軍告訴閃電新聞記者:“作為新當選的全國人大代表,我將積極建言獻策,充分反映生產一線、科技一線存在的問題和建議,為糧食安全、農業發展作出應有的貢獻。”

記者手記

初識劉建軍,是在一家企業的會議室里,正在調研的他面對鏡頭格外緊張,說話打磕巴。但當雙腳踩在麥田的泥土上、手指撫摸麥苗時,他卻突然變得口若懸河。看得出來,這里才是他真正的主場、展現光輝的舞臺,“育好種子好種糧”這件事情在他的心里占據著很大的份量。

當選為全國人大代表后,劉建軍更忙碌了一些。記者跟隨采訪的一天時間里,除了實驗室、試驗田,他還跑到了行業相關企業去交流,詢問種業企業發展遇到的瓶頸與困難,不斷豐富自己的想法,確保即將帶上全國兩會的建議真實、客觀、全面,是真正能夠為國家種業發展創新有幫助的好建議。

采訪間隙,劉建軍的同事半開玩笑地告訴記者:“別往劉主任的頭上拍,這兩年稀疏了些,腦子里裝的事太多了,那些頭發都掉土里去了。”這句話使劉建軍不好意思地捂了捂頭,咧開嘴笑。

是的,掉到了田間的土里,化成了小麥種子中名聲響當當的“濟麥”家族。

作為全國人大代表,劉建軍希望在未來,自己不光要把科研工作做好,更要提出有價值的建議,推動行業發展,為端牢中國飯碗作出更大貢獻。