中國考古新發現?榜單:青島土山屯墓群遺址入圍

來源:青島早報

2018-01-17 08:19:01

1月16日,“中國社會科學院考古學論壇、2017年中國考古新發現”在中國社會科學院舉行。中國社會科學院考古研究所所長陳星燦研究員宣布了2017年中國考古新發現6項入選項目。位于青島黃島區的土山屯墓群考古發掘,被列入考古新發現入圍項目。記者了解到,六大考古新發現分別是:新疆吉木乃縣通天洞遺址;山東濟南市章丘區焦家新石器時代遺址;福建明溪縣南山遺址;湖北京山縣蘇家壟周代遺址;河北行唐縣南橋鎮故郡東周遺址;吉林安圖縣寶馬城金代遺址。6項考古新發現入圍項目為:廣西隆安縣婭懷洞遺址;陜西高陵縣楊官寨遺址廟底溝文化墓地;甘肅寧縣石家墓群;西安市秦漢櫟陽城遺址;山東青島市黃島區土山屯墓地;四川眉山市江口沉銀遺址。

發掘 封土墓考古取得重要發現

土山屯墓群位于青島市黃島區土山屯村東北的嶺地上群山環繞的開闊地帶,地下多為砂巖。墓群原有15座封土,其中1座被毀壞。封土大小不一,大的直徑約15米至30米。

記者了解到,2017年3月至11月,為配合鐵路工程建設,青島市文物保護考古研究所聯合黃島區博物館,對工程所涉土山屯墓群部分區域進行了考古發掘。這次考古共清理漢代封土14處、漢魏時期墓葬60余座,出土大量原始青瓷器、陶器、銅器、鐵器、漆木器、絲織品等文物。其中封土及埋葬習俗、“祭臺”性質的磚構平臺、“堂寢”槨室結構、遣冊、“上計”公文木牘、溫明和玉席等為這次考古的重要新發現,引起業內及社會各界的關注。

此次考古發現,墓群封土之下一般為兩座具有早晚關系的并穴墓葬。較早的墓葬入葬后,在墓上起封土,為第一次埋葬封土。較晚的墓葬均打破部分較早的封土,入葬后,再在其上起封土,較晚的封土疊壓在原封土之上,整體形成一個更大的封土。部分墓壙外圍發現有溝狀遺跡,可能為排水溝或界溝。

“磚構平臺為國內漢代墓葬發掘中首次發現,共在7處封土有發現。”青島市文物保護考古研究所所長林玉海介紹,這類平臺均位于封土南側的緩坡之上,略呈方形,邊長2-2.5米。其基本結構是東西向鋪素面平磚,再在周邊用立磚砌出平臺范圍,其中編號封10的磚構平臺中央放置有一灰陶罐。初步推測,這可能是西漢晚期墓前“祭臺”性質的遺跡,其作用應是在墓前“露祭”時擺放酒食。部分封土發現有存在早晚關系的兩處磚構平臺,分別對應早晚兩次埋葬封土,其中較晚的平臺一般位于整處封土南側緩坡的中心位置,應是同時祭祀封土下兩座墓的墓主人。

成果 墓葬保存完好出土遺物豐富

土山屯墓群考古隊領隊彭峪介紹,本次共發掘西漢晚期—東漢早中期墓葬52座,東漢晚期—魏晉時期墓8座。最為重要的是西漢晚期—東漢早中期的一批墓葬,這些墓葬大部分并穴分布于封土之下,呈長方形,部分帶有墓道呈“甲”字形,巖坑豎穴磚木混合槨形制為主,墓葬發現有“人”字形槨頂的跡象。有的槨外填有大量的陶瓦片堆積,多為破碎的建筑材料,推測其用途與“積貝、積沙、積石”墓的用途相似,可能也有一定防盜作用,可稱之為“積陶墓”。

在一處墓葬棺內有男性墓主一名,仰身直肢葬,身體的骨骼和須發(頭發、胡須、體毛)保存完好。據遣冊及印章所載,墓主人應為“堂邑令劉賜”。隨葬品有原始青瓷壺、玉溫明、玉枕、玉席、玉具劍、玉帶鉤、琉璃七竅塞、嵌金環首鐵刀、銅鏡、銅印章、玉印章、木俑、木杖、毛筆、板研漆盒和一批木牘。另有大量織物,殘朽較為嚴重。另外,考古人員根據另一處墓葬內發掘出土的遣冊記載,墓主人為劉驕君。墓內隨葬品主要有漆案、耳杯、漆盒、漆盤、竹笥、木牘、角擿和紡織品等,其中絲織品較多。據遣冊記載,棺室內應有50件隨葬的織物。部分織物保存較好,織物、紋飾及刺繡等尚存,故決定將內棺整體提取,待進一步開展實驗室考古工作。

亮點 出土溫明和木牘等珍貴文物

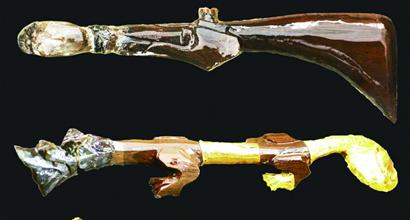

“發掘出土文物共計1000余件(套),主要有陶器、原始青瓷器、銅器、鐵器、漆木器、玉器和絲織品等。”林玉海介紹,原始青瓷器主要有原始青瓷壺和原始青瓷瓿,這類器物在魯東南沿海地區漢代墓葬中常有發現,產地應為吳越地區;銅器主要有銅鏡、銅帶鉤、銅環、銅印章等,其中銅鏡出土數量大,種類多,且保存狀況好;鐵器主要有削刀和鐵劍;漆木器有漆盒、漆案、漆盤、漆樽、漆奩、漆耳杯、木牘(共23枚)、竹簡(約10枚)、木劍、木帶鉤、木杖和木溫明等;玉器有玉印、玉帶鉤、玉環和玉劍璏等;紡織品殘朽嚴重,但依然提取了紗帽、系帶、鞋襪等部分織物,另有部分織物整體提取,待室內進一步清理保護。

這些文物種類繁多、形制精美、具有濃重的地方特色和時代特點。其中出土的玉印、玉席、玉溫明、玉枕和木牘尤為重要。據考古專家介紹,兩枚玉印同時出土時,在墓主人腰部位置,正方體形,側面有對穿小孔,墨書印面,分別為“蕭令之印”和“堂邑令印”。附近同出的還有一枚龜鈕銅印,鑄有陰文印面“劉賜”,為私印。

專家介紹,溫明這類器物,過去在揚州、連云港等地曾發掘出土,往往稱為“面罩”,學術界對其定名曾有過討論。《漢書·霍光傳》:“賜金錢、繒絮、繡被百領……東園溫明,皆如乘輿制度。”關于“溫明”,東漢人服虔注曰:“東園處此器,形如方漆桶,開一面,漆畫之,以鏡置其中,以懸尸上,大殮并蓋之。”

專家觀點

為秦漢史研究提供珍貴資料

記者了解到,此次發掘的這批西漢晚期—東漢早中期的墓葬,由于大多未被盜擾,且埋藏環境較好,故保存相對完好。其封土下兩座墓葬的結構,異于本地區發掘的膠州趙家莊漢墓、黃島安子溝漢墓和日照海曲漢墓,為魯東南沿海區域的這類封土墓研究提供了新的考古資料。

封土前磚構“祭臺”,是國內首次發現,為研究西漢晚期的喪葬制度和社會風俗,特別是對墓祭制度的研究,提供了新的觀察視角和考古資料。磚槨加木槨的槨室結構,當是受南北兩種地域文化的影響。“人”字形槨頂目前多發現于今江蘇、浙江沿海一帶,有研究者推測這是屬于越人的一種獨特埋葬制度。土山屯墓群出土“人”字形槨頂,應與戰國至漢代時期魯東南區域和江浙吳越文化區頻繁的經濟文化交流有關。

中國國家博物館研究館員信立祥說:完整的縣級集薄是第一次出土,特別是文字保存完整,價值非常高。溫明之前也出過,但這次結構完整,各部分構件位置清楚,且有遣冊上的自名,很難得。這群墓葬有自己的特點,每一個墓都不一樣,有些顯然受到中原的影響,比如磚槨。其他地區磚槨直接放棺,這里有地方特色,磚槨內置木槨。墓祭的問題,在魯西南和魯西地區,祠堂非常發達,在封土上使用祭壇,很具地方特色。

中國社會科學院考古研究所研究員白云翔說,這次考古做得無可挑剔,包括現場發掘、資料提取和科技的運用等都做得比較完善。木牘的發現,包括遣冊和公文木牘,為秦漢史研究提供了十分珍貴的原始資料。

記者 康曉歡 通訊員 彭峪 攝影報道

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

“兩千挑一” 山東省屬事業編最熱崗竟是這里

- 除部分還未審核的考生,今年省屬事業單位報名審核通過人數已達47337人。其中,競爭最激烈的崗位為山東省檢察官培訓學院的綜合管理崗,招錄1...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-01-17

2018山東住房新政 棚改、拆遷貨幣化安置獎勵取消

- 16日,全省住房城鄉建設工作會議召開。記者梳理發現,會議涉及發展住房租房市場;鼓勵棚改、拆遷實物安置,取消貨幣化安置獎勵;建立以居住...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-01-17

青島打造國家東部地區轉型發展增長極

- 《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》正式印發。青島打造國家東部地區轉型發展增長極。[詳細]

- 青島日報/青島觀/青報網 2018-01-17

創城無終點!濟南區縣城市管理考評倒數第一將罰百萬

- 日前,濟南市政府辦公廳印發《2018年度濟南市城市管理綜合考評工作方案》。季度排名第一將獲得百萬獎金,如果排名倒數第一,則會被罰款百萬,并...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-01-17

煙臺市已全面啟動服務貿易統計監測

- 近日從煙臺市商務局傳來消息,我市目前已全面啟動服務貿易重點企業統計監測,督促重點企業按月報送數據。為貫徹落實商務部、省商務廳關于開...[詳細]

- 膠東在線 2018-01-17

山東第600例 37歲日照志愿者來濟捐獻造血干細胞

- 1月16日上午,來自日照五蓮的張永平正在山東大學齊魯醫院捐獻造血干細胞,今年37歲的他是我省第600例造血干細胞捐獻者。堅持獻血13年,累計...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-01-17

濟南將新增7個污水處理廠 大大提升污水處理能力

- 16日下午,濟南市司法局、濟南市環境監察支隊等單位做客“直面問題踐行承諾”電視問政現場,就有關污水處理、國Ⅲ排放標準以及大貨車淘汰補貼...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-01-17

濟南一女子取款機前剛一站,取款機突然彈出幾萬塊錢

- 濟南市民趙女士稱,16日下午2點多,自己和同事去天橋區藥山泉利汽配城內的農業銀行的自助取存款機處辦業務。剛到的時候,趙女士看到一名男...[詳細]

- 山東商報 2018-01-17

丈夫欠債后靠離婚轉移財產被判無效 這起案件被央視報道

- 據了解,2010年,該案上訴人肖某向被上訴人周某借款30萬元,且并未在約定時間內償還所欠債務,債權人周某多次催討無果后,起訴至濟南市歷下...[詳細]

- 舜網 2018-01-16

濟南正覺寺小區樓頂“生樓” 居民家墻壁已被水浸泡

- 對于正覺寺小區一區14號樓2單元六樓的住戶來說,頭上的鐵皮屋就是個噩夢。“這個鐵皮屋就是個違建!”15日上午10時,記者來到了14號樓,一名...[詳細]

- 大眾網 2018-01-16

好消息!2018年將有27項國家級賽事落戶淄博

- 今天上午,記者從淄博市體育局獲悉,2018年作為淄博的“體育大年”,淄博市除了參加、承辦好四年一屆的省運會外,還將承辦多達27項國家級賽...[詳細]

- 中國山東網 2018-01-16

花了近30年時間,他用貝殼蓋起了微縮版的青島老建筑

- 對大多數人來說,散落在海邊沙灘上的貝殼并不會有太多的關注,但是在青島市民紀周統的眼中,這些小小的貝殼卻有著別樣的“生命”與色彩。他...[詳細]

- 青島交通廣播FM897 2018-01-16

征求意見啦!“明湖秀”亮燈后大明湖內擬單向通行

- 備受關注的大明湖景區“明湖秀”水秀展示活動即將到來。景區內部為單循環,附近區域道路將根據情況彈性交通管制,大明湖路還禁止貨車和一切...[詳細]

- 生活日報 2018-01-16

網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句