以期刊為窗,展現(xiàn)中國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)蓬勃風(fēng)貌

來源:光明日?qǐng)?bào)

2021-05-14 15:05:05

原標(biāo)題:以期刊為窗,展現(xiàn)中國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)蓬勃風(fēng)貌

來源:光明日?qǐng)?bào)

《文史哲》創(chuàng)刊號(hào)封面。

《文史哲》編輯部召開作者座談會(huì)。

《文史哲》英文版封面。資料圖片

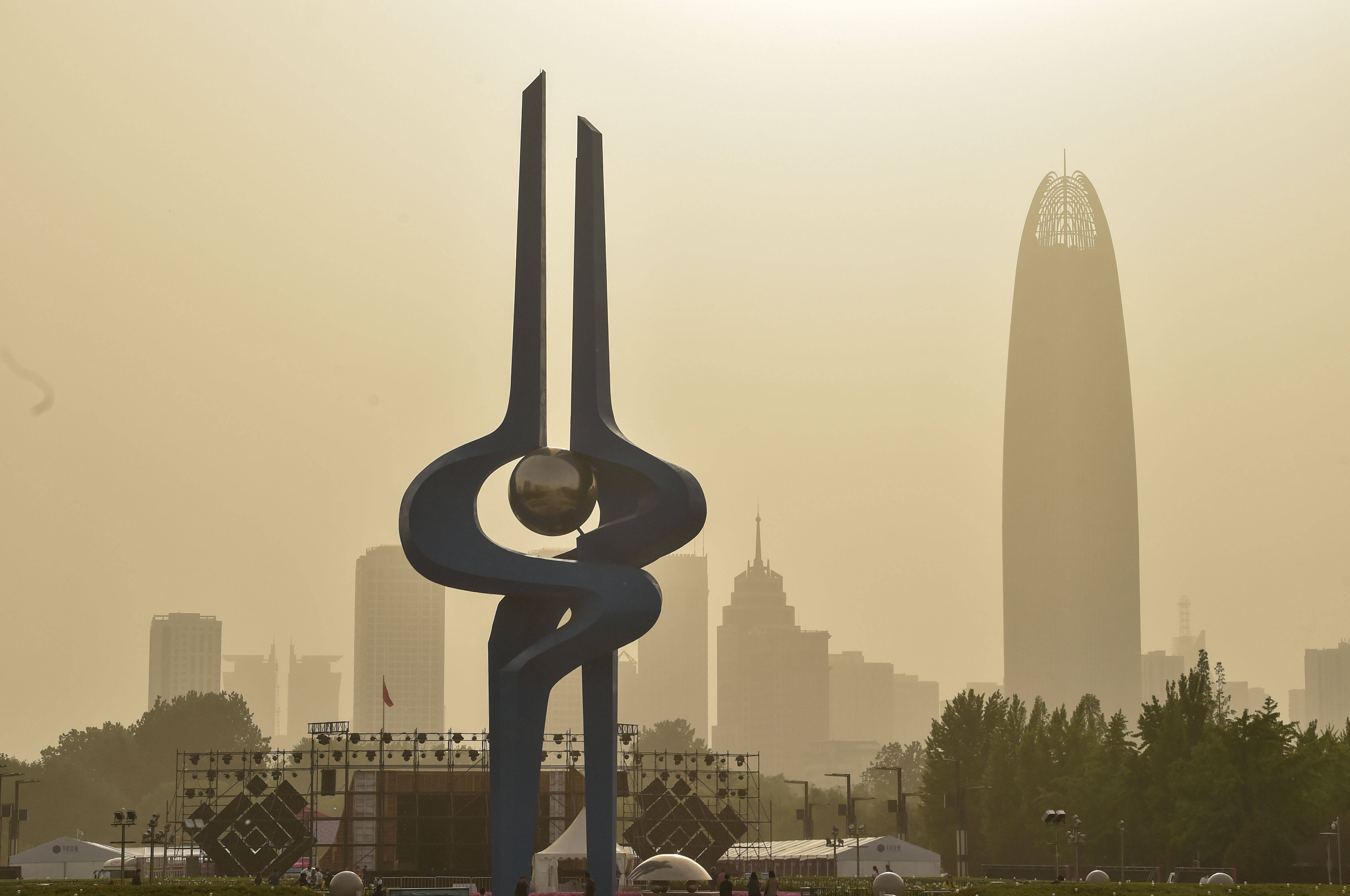

兩位女士在北京國(guó)際圖書節(jié)上翻看獲獎(jiǎng)的期刊。陳曉根攝/光明圖片

【老中青三代編輯講述】

編者按

5月9日,習(xí)近平總書記給《文史哲》編輯部全體編輯人員回信,對(duì)《文史哲》創(chuàng)刊70年來的工作成績(jī)高度肯定,對(duì)繼續(xù)辦好哲學(xué)社會(huì)科學(xué)期刊提出殷切期望。這不僅是對(duì)一本學(xué)術(shù)期刊的激勵(lì)與指示,更是對(duì)整個(gè)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)界的鞭策與囑托。

沉甸甸的回信、熱乎乎的話語(yǔ),帶來巨大感召與深切觸動(dòng)。我們邀請(qǐng)《文史哲》編輯部負(fù)責(zé)人、幾代編輯及作者讀者代表圍繞總書記重要指示講述親歷、暢談心聲,共同探尋高品質(zhì)學(xué)術(shù)期刊、高水平哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的發(fā)展之路。

辦刊“只看文章質(zhì)量,不論作者身份”

講述人:《文史哲》編輯部原主編 韓凌軒

習(xí)近平總書記給我們回信了!作為《文史哲》的老編輯,我十分高興,受到極大鼓舞。

這是新中國(guó)歷史上黨和國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人第二次關(guān)注《文史哲》。1954年10月16日,毛澤東主席在給中共中央政治局各位委員寫的《關(guān)于〈紅樓夢(mèng)〉研究問題的信》中,對(duì)《文史哲》在新中國(guó)建立初期推動(dòng)資產(chǎn)階級(jí)學(xué)術(shù)文化向無(wú)產(chǎn)階級(jí)學(xué)術(shù)文化轉(zhuǎn)型所起的重要作用,給予了充分肯定。

我今年85歲,是1978年5月12日調(diào)入《文史哲》編輯部工作的。《文史哲》的辦刊風(fēng)格是只看文章質(zhì)量,不論作者身份。20世紀(jì)80年代初,我編發(fā)了署名為“李振宏”的文章《封建時(shí)代的農(nóng)民是“革命民主主義者”嗎?》。多年后,我看到他出版的著作《歷史科學(xué)的理論與方法》,從該書后記中才知道,當(dāng)年他發(fā)表這篇論文時(shí)還是本科二年級(jí)學(xué)生,而今已是河南大學(xué)教授。

在《文史哲》編輯部工作的近20年里,我時(shí)刻不敢大意,幾乎為工作投入了全部精力,好幾次生病時(shí),打著吊針還在審稿子、看清樣。

榮譽(yù)不僅能說明過去,也能昭示未來。按照習(xí)近平總書記的勉勵(lì),今天的《文史哲》要積極擔(dān)起新使命——增強(qiáng)做中國(guó)人的骨氣和底氣,讓世界更好認(rèn)識(shí)中國(guó)、了解中國(guó)。我相信,《文史哲》全體編輯人員會(huì)加倍努力,在新時(shí)代的中國(guó)學(xué)術(shù)界繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用,不負(fù)黨和國(guó)家重托。

“這份情誼是鞭策我們前進(jìn)的動(dòng)力”

講述人:《文史哲》編輯部教授 陳紹燕

今年是《文史哲》創(chuàng)刊70周年,習(xí)近平總書記在回信中強(qiáng)調(diào),幾代編輯人員“在弘揚(yáng)中華文明、繁榮學(xué)術(shù)研究等方面做了大量工作”。作為其中一員,我深感自豪。

要按照總書記囑托辦好高品質(zhì)的學(xué)術(shù)期刊,必須發(fā)表高水平的文章,而高水平的文章必出自高水平的學(xué)者。我在《文史哲》工作近30年,主要負(fù)責(zé)中國(guó)哲學(xué)方面的稿件,結(jié)識(shí)了許多德高望重的學(xué)者,如馮友蘭、張岱年、朱伯崑、張世英、樓宇烈、方立天、方克立等。他們或賜稿《文史哲》,或?yàn)檗k刊提出寶貴建議,對(duì)雜志給予關(guān)愛和支持。

在眾多學(xué)者中,我與張岱年先生聯(lián)系更為密切。1980年,在山東大學(xué)攻讀中國(guó)哲學(xué)專業(yè)研究生的我首次赴北京拜訪張先生。先生的勉勵(lì)聲猶在耳——“做研究、寫論文,一定要竭澤而漁”。1994年《文史哲》開設(shè)《國(guó)學(xué)新論》欄目,向張岱年先生約稿,先生不久便寄來了《如何研究國(guó)學(xué)》一文,對(duì)國(guó)學(xué)研究提出了綱領(lǐng)性意見:研究國(guó)學(xué)并不意味著復(fù)古,而是達(dá)到民族自我認(rèn)識(shí)的必要途徑;研究國(guó)學(xué)并不意味著反對(duì)研究西學(xué)……2001年,《文史哲》編輯部在北京召開創(chuàng)刊50周年紀(jì)念會(huì),時(shí)年92歲的張岱年先生欣然與會(huì),對(duì)《文史哲》提出諄諄勉勵(lì)。

馮友蘭先生也十分厚愛《文史哲》雜志。20世紀(jì)80年代,馮先生住在北京醫(yī)院,抱病撰寫《中國(guó)哲學(xué)史新編》一書,張岱年先生帶我前去探望。他向馮先生介紹說,“陳紹燕是《文史哲》的編輯,你可以把書的某一章交由《文史哲》先發(fā)表”。馮先生沉思片刻,緩緩說道:“《文史哲》嗎,大名鼎鼎。如果搞個(gè)連載……”我明白馮先生是希望《中國(guó)哲學(xué)史新編》一書在《文史哲》連載,但如此重大的組稿,我無(wú)法貿(mào)然決定。后來,此事雖因各種緣故未能實(shí)現(xiàn),卻令我深感馮先生對(duì)這本雜志的青睞與器重。

和馮先生、張先生一樣,眾多學(xué)者給了《文史哲》寶貴的愛護(hù)與支持。70年來,這份情誼始終是鞭策我們前進(jìn)的動(dòng)力。

學(xué)者辦刊,為學(xué)術(shù)生長(zhǎng)植苗培土

講述人:《文史哲》編輯部教授、博士生導(dǎo)師 劉 培

我從2003年開始在《文史哲》編輯部工作,至今已有十七八個(gè)年頭,對(duì)《文史哲》的辦刊品格和學(xué)術(shù)編輯的職責(zé)有著深切體會(huì)。雜志是學(xué)術(shù)公器,一名編輯不應(yīng)只是文章體例調(diào)整員、文字校對(duì)員,更應(yīng)該對(duì)學(xué)術(shù)發(fā)展有自己的想法,能夠從稿件選擇、選題設(shè)計(jì)等方面體現(xiàn)對(duì)學(xué)術(shù)發(fā)展的預(yù)見性,為學(xué)術(shù)“幼苗”提供生長(zhǎng)土壤。

2008年,雜志主編王學(xué)典和我們商議,準(zhǔn)備就“中國(guó)文論的話語(yǔ)重建”這一話題做一番推動(dòng)工作,并以此為題舉辦“人文高端論壇”。這個(gè)話題在上世紀(jì)90年代曾經(jīng)熱過一陣子,我們?cè)俅瓮苿?dòng),能否成功?令人感動(dòng)的是,倡議迅即得到各方熱烈響應(yīng)。四川大學(xué)曹順慶教授爽快地說:“我一定參會(huì),希望學(xué)者們批評(píng)我的主張。我去當(dāng)這個(gè)靶子!”曹先生的見識(shí)和心胸令人感佩。因?yàn)椋挥袪?zhēng)鳴,才能使思考更加深入,才能促進(jìn)學(xué)術(shù)的良性發(fā)展。

論壇獲得了巨大成功。隨著這個(gè)論題再度為學(xué)界關(guān)注,一個(gè)更為重要的命題呼之欲出,那就是中國(guó)人文學(xué)術(shù)的中國(guó)化問題。2014年,山東省委宣傳部在威海舉辦“齊魯文化英才”培訓(xùn)班,王學(xué)典主編做了近五個(gè)小時(shí)的演講,核心意思是:隨著中國(guó)國(guó)際影響力的加強(qiáng),重構(gòu)符合中國(guó)歷史、現(xiàn)實(shí)及未來的人文學(xué)術(shù)話語(yǔ)體系將是時(shí)代賦予人文工作者的重大使命。此后的學(xué)術(shù)發(fā)展印證了這一預(yù)見。類似的例子還有很多。

習(xí)近平總書記重要回信中,對(duì)創(chuàng)辦高品質(zhì)的學(xué)術(shù)期刊提出殷切希望,這對(duì)我們是極有力的鞭策。《文史哲》始終提倡學(xué)者辦刊。這是因?yàn)椋瑢W(xué)者們有自己的研究領(lǐng)域,對(duì)學(xué)術(shù)有虔誠(chéng)和敬畏之情,對(duì)學(xué)術(shù)界有深入關(guān)注,更能體會(huì)到一篇文章的慧眼獨(dú)具之處。從創(chuàng)刊到現(xiàn)在,曾在《文史哲》編輯部工作過的著名學(xué)者可以拉出長(zhǎng)長(zhǎng)的名單。作為后輩編輯、學(xué)術(shù)研究者,我會(huì)不斷提醒自己以前賢為榜樣,勇猛精進(jìn),砥礪前行。

在這里開闊學(xué)術(shù)視野,習(xí)得創(chuàng)新能力

講述人:《文史哲》編輯部副教授、編輯 鄒曉東

最初進(jìn)入《文史哲》編輯部工作,不無(wú)猶豫,因?yàn)槲抑驹趯W(xué)術(shù),此前從未想過做編輯。那段時(shí)間,在自我介紹時(shí),我總是先強(qiáng)調(diào)自己是儒學(xué)高等研究院的教師。然而,不久之后,我便體會(huì)到了這種雙重身份帶來的“福氣”。正如王學(xué)典主編所說:“這份工作對(duì)你絕對(duì)是個(gè)大鍛煉!就拿我自己來說吧,做編輯逼著我閱讀很多非專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)秀論文,大大開闊了學(xué)術(shù)視野。”

的確如此。入職以來,編輯部每隔一兩年便會(huì)舉行一次“小規(guī)模、高層次、大動(dòng)作”的人文高端論壇。通過籌辦并聆聽論壇、編發(fā)相關(guān)論文,我不但輪番接受著不同學(xué)科的高規(guī)格“再教育”,而且短短幾年內(nèi)就熟悉了許多不同領(lǐng)域、不同學(xué)科的頂尖學(xué)者及其專長(zhǎng)——學(xué)術(shù)識(shí)見想不開闊都難。

自2015年起,《文史哲》編輯部與《中華讀書報(bào)》聯(lián)袂評(píng)選、發(fā)布“年度中國(guó)人文學(xué)術(shù)十大熱點(diǎn)”。一大批與時(shí)代同頻共振的大議題走進(jìn)了我的視野,帶動(dòng)著我更好地“認(rèn)識(shí)中國(guó)、了解中國(guó)”,更有針對(duì)性地“弘揚(yáng)中國(guó)精神、凝聚中國(guó)力量”。

《文史哲》人清醒地知道,古今中西交匯語(yǔ)境下的中國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)話語(yǔ)體系建設(shè)既不可能一味復(fù)古,也不可能自我封閉。只有立足本土傳統(tǒng)、面向世界學(xué)術(shù),努力生發(fā)經(jīng)得起全人類推敲的論題與理論,才是守正創(chuàng)新之正道。

習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)“增強(qiáng)做中國(guó)人的骨氣和底氣”,歸根結(jié)底要落實(shí)到這種創(chuàng)新能力上。而我們,定會(huì)本著“引領(lǐng)創(chuàng)新”的初心,持之以恒、久久為功!

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

山東省五好家庭表彰暨 “頌黨恩 傳家風(fēng)”好家庭好家教好家風(fēng)巡講、“巾幗心向黨 奮斗新征程”新時(shí)代文明實(shí)踐 “齊魯女性”宣講舉行

- (通訊員惠敏)5月13日上午,在國(guó)際家庭日到來之際,山東省婦聯(lián)在臨沂市舉行山東省五好家庭表彰暨“頌黨恩傳家風(fēng)”好家庭好家教好家風(fēng)巡講...[詳細(xì)]

- 中國(guó)山東網(wǎng) 2021-05-14

傳播魯菜文化 品頌春生味道

- 為了對(duì)外宣傳魯菜之都一煙臺(tái)美食美酒文化,讓世界認(rèn)識(shí)煙臺(tái)星廚、釀酒師,了解煙臺(tái)美食、美酒,5月13日下午,由福山區(qū)人民政府指導(dǎo)、煙臺(tái)友...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2021-05-14

臨沂市高級(jí)財(cái)經(jīng)學(xué)校 “紅色引擎”助推校園文化建設(shè)結(jié)碩果

- 臨沂市高級(jí)財(cái)經(jīng)學(xué)校,全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),把牢學(xué)校辦學(xué)“大方向”,緊扣“黨建領(lǐng)航、文化鑄魂”的工作思路,強(qiáng)化...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2021-05-14

小潰瘍,大隱患!煙臺(tái)海港醫(yī)院普外二科積極開展復(fù)雜創(chuàng)面治療

- 別以為就是一個(gè)小傷口,要不是普外二科的李晶大夫及時(shí)幫我處理,我還不知道接下來要多遭罪呢。患者李大叔原本以為腿上“指頭肚兒”大小的傷...[詳細(xì)]

- 中國(guó)網(wǎng) 2021-05-14

臨沂市蘭山區(qū)應(yīng)急管理局走進(jìn)臨沂半程小學(xué)教育集團(tuán)開展防災(zāi)減災(zāi)培訓(xùn)

- 魯網(wǎng)5月14日訊。為加大防災(zāi)減災(zāi)宣傳,使得師生應(yīng)急能力持續(xù)提升,增強(qiáng)師生應(yīng)急避險(xiǎn)、自護(hù)自救能力,5月13日下午,臨沂市蘭山區(qū)應(yīng)急管理局走...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2021-05-14

煙臺(tái)海港醫(yī)院普外一科成功救治高難度急性腸梗阻、腸壞死患者!

- 在煙臺(tái)海港醫(yī)院的手術(shù)室里,普外一科閻文新主任正帶領(lǐng)著手術(shù)團(tuán)隊(duì)在與死神賽跑,為搶救患者危急的生命而緊張的忙碌著。病情兇險(xiǎn),不能再等。...[詳細(xì)]

- 中國(guó)網(wǎng) 2021-05-14

煙臺(tái)海港醫(yī)院馮剛:誓做一名心仁刀準(zhǔn)的外科醫(yī)生

- 他以人為本,時(shí)時(shí)刻刻以患者為中心,用一顆仁心服務(wù)患者;他潛心臨床,多學(xué)科協(xié)作研究疑難雜癥,用仁術(shù)保衛(wèi)患者健康。近日,記者采訪到了煙...[詳細(xì)]

- 中國(guó)網(wǎng) 2021-05-14

菏澤市副市長(zhǎng)侯婕視察指導(dǎo)菏澤醫(yī)專新冠肺炎疫苗接種工作

- 魯網(wǎng)5月14日訊。5月14日上午,菏澤市人民政府副市長(zhǎng)侯婕帶領(lǐng)各縣區(qū)衛(wèi)生健康、疾控部門人員100余人到菏澤醫(yī)專,視察學(xué)校疫苗接種工作。侯婕...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2021-05-14

臨沂市蘭山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 “延時(shí)服務(wù)”助力企業(yè)發(fā)展

- 5月13日下午,臨近下班時(shí)間,財(cái)金創(chuàng)業(yè)(山東)孵化器有限公司代表馬先生來到臨沂市蘭山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心不動(dòng)產(chǎn)登記窗口,為其公司新出讓的集...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2021-05-14

“四改八”!濟(jì)廣高速濟(jì)菏段改擴(kuò)建工程前期工作全面啟動(dòng)

- 5月14日,記者從濟(jì)南市交通運(yùn)輸局獲悉,濟(jì)廣高速濟(jì)南至菏澤段改擴(kuò)建工程前期工作全面啟動(dòng)。濟(jì)菏高速是山東省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈、魯南經(jīng)濟(jì)圈、中原經(jīng)...[詳細(xì)]

- 大眾報(bào)業(yè)·大眾日?qǐng)?bào)客戶端 2021-05-14

3個(gè)清華,3個(gè)北大!濟(jì)外144名“學(xué)霸”被保送名校!

- 3人清華、3人北大……距離高考還有不到一個(gè)月,近日,濟(jì)南外國(guó)語(yǔ)學(xué)校的144名“學(xué)霸”在全國(guó)學(xué)生中脫穎而出,陸續(xù)提前拿到來自全國(guó)30所名校...[詳細(xì)]

- 大眾網(wǎng) 2021-05-14

青島基本公共衛(wèi)生服務(wù)亮出成績(jī)單:12類服務(wù)項(xiàng)目免費(fèi),人均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)提至79元

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞5月13日訊今天,青島市2021年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目暨世界家庭醫(yī)生日宣傳活動(dòng)啟動(dòng)儀式在萊西市南墅鎮(zhèn)政府前廣場(chǎng)舉...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞 2021-05-14

搶抓氫能發(fā)展機(jī)遇!青島又增四項(xiàng)目入選省“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)重大示范試點(diǎn)

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞5月14日訊山東省能源局日前公布第二批省“十四五”期間氫能產(chǎn)業(yè)重大示范試點(diǎn)項(xiàng)目名單,青島共4個(gè)項(xiàng)目入選,數(shù)量占總?cè)?..[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào) 2021-05-14

- 財(cái)看閃電|山東省政府批復(fù)日照港口岸7個(gè)新建泊位對(duì)外啟用

- 早安山東|電瓶車禁入電梯,德州一小區(qū)用上高科技;快遞中轉(zhuǎn)站發(fā)現(xiàn)“寵物盲盒”快件13件 動(dòng)物已死亡;泰國(guó)女子排球國(guó)家隊(duì)暴發(fā)聚集性感染

- 全省繼續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接電視電話會(huì)議召開 楊東奇講話

- 閃電深1度|山東10年新增人口573萬(wàn) 數(shù)據(jù)背后如何計(jì)算“人流入比”

- 劉家義在濱州調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào) 鉚足勁抓落實(shí) 在高質(zhì)量發(fā)展上取得更大實(shí)效

- 1濟(jì)南市急救中心開展黨史學(xué)習(xí)教育 學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》

- 2反腐刀刃向內(nèi)!近期山東政法系統(tǒng)14名干部被查

- 3濟(jì)齊公交公司開通齊河馬集至濟(jì)南長(zhǎng)途客運(yùn)中心站公交車助力“五一”假期旅客出行

- 42021年夏季普通高中學(xué)業(yè)水平考試今起報(bào)名

- 5不足24周降生,出生僅450g,歷經(jīng)100天完成“生命闖關(guān)” 刷新山東存活體重最輕的新生兒紀(jì)錄

- 6濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)獲批初步規(guī)劃面積798平方公里,是繼雄安新區(qū)起步區(qū)之后的全國(guó)第二個(gè)

- 7關(guān)于G3京臺(tái)高速公路濟(jì)南至泰安段(泰山樞紐立交至殷家林樞紐立交)北京方向封閉施工的通告