“一山一水一圣人”是齊魯大地的三大文化符號。從秦皇漢武的封禪大典到百姓的登山朝拜,泰山見證了怎樣的治國理想與精神傳承?五千多年來,黃河如何在齊魯大地上書寫出一部波瀾壯闊的文明史詩?“河山帶礪”這一成語背后有著怎樣的歷史語境和文化認同?孔子開創的儒家思想如何對中華文明乃至人類社會產生深刻影響?

7月4日,總臺央視綜合頻道(CCTV-1)22:30檔,《尋古中國·齊魯記》第五集《山河見證》,帶你一起解碼齊魯大地三大文化符號。

△山東青島瑯琊臺遺址山頂建筑基址

△瑯琊臺遺址示意圖

山東青島瑯琊臺遺址,三面環海,山形如臺,海拔180多米,面積約4平方公里。通過考古發掘,考古工作者確認遺址中心主體為一處修建于秦漢時期的高臺建筑基址,距今約2000年。這座建筑究竟因何而建?《史記》記載,公元前219年秦始皇東巡至此,駐留達3個月之久。秦始皇在此長時間駐留是為了什么?

△“八主祭祀”位置示意圖

在山東,有個古老的祭祀風俗——“八主祭祀”。古人觀測星象認為北極星居于天穹中心,眾星環繞其旋轉,于是在齊魯大地上選擇八個點描摹宇宙的結構,并建立“天、地、日、月、陰、陽、兵、四時”八祠,瑯琊臺正是其中“四時主”的祭祀場所。瑯琊臺為何如此被看重?秦始皇選擇遵循齊魯傳統在此祭祀天地,背后是否還有更為重要的目的?

△山東泰安泰山

△山東泰安岱廟秦泰山刻石

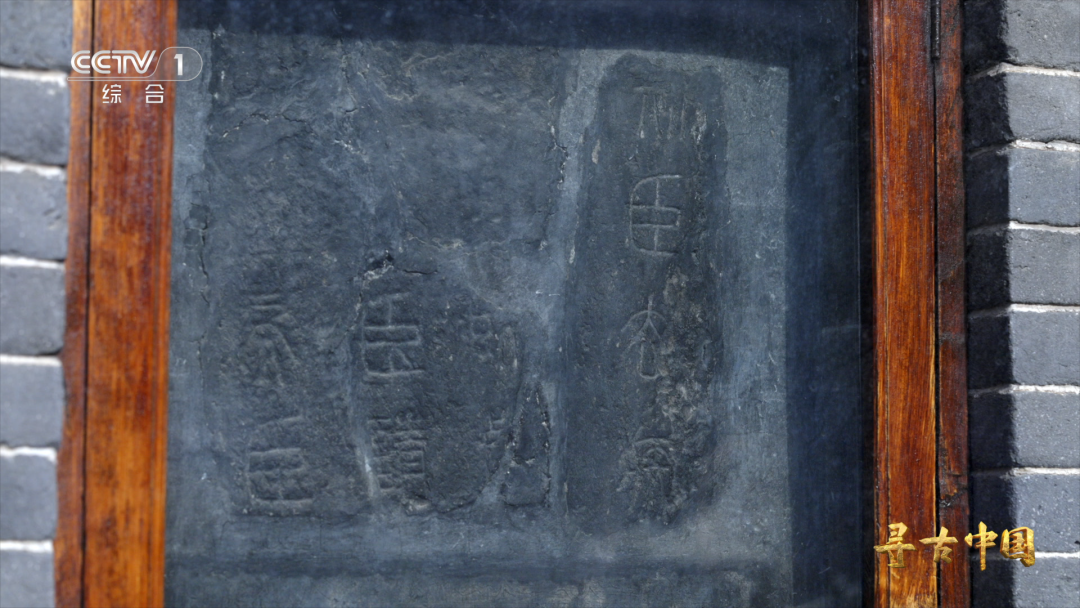

△秦泰山刻石殘字

泰山是齊魯大地乃至華北東部的最高山脈,距今3000萬年左右總體輪廓基本形成。它在五岳之中并非最高,卻被稱為“五岳獨尊”。

泰山之巔的玉皇廟中,有一座古登封臺。相傳這里就是秦始皇舉行封天之禮的地方。泰山南麓,岱廟東御座大殿前,有一塊殘碑,依稀可辨“臣去疾臣請矣臣”7個完字和“斯昧死”三個殘字。這是秦始皇東巡至泰山唯一現存的實證,內容旨在宣揚其統一天下的功績。泰山封禪活動體現了怎樣的政治文化與思想理念?泰山刻石對后世產生了哪些深遠影響?

△山東泰山玉皇廟無字碑

在泰山玉皇廟門前,立有一座四面體的無字碑,由何人所立一度被認為是千古謎團。清代學者顧炎武認為,此碑應為漢武帝所立。無字之碑是否另有深意?漢武帝與泰山,又有著怎樣的歷史淵源?

△山東曲阜尼山圣境孔子像

《孟子》曰?:“孔子登東山而小魯,登泰山而小天下。”孔子以天下為己任的信念始終穩如泰山。泰山因孔子的登臨,又被賦予了怎樣的人格與精神象征?

△黃河山東段

黃河是中華民族的母親河,也是中華文明的搖籃。地處黃河下游的齊魯大地,是黃河入海的最后一站。滾滾黃河挾帶大量泥沙,淤積于泰山南北,造就太行山以東千里沃野,孕育了瑰麗的東方文明。據《漢書》記載,“黃河”之名正式出現是在西漢時期。漢高祖劉邦論功分封列侯,剖符為憑,并立下誓言:“使黃河如帶,泰山若礪。國以永存,爰及苗裔。”這是成語“河山帶礪”的來源。“河山”作為中華民族關于國家疆土的稱謂,承載著怎樣的歷史意蘊?正在構建的黃河國家文化公園山東段,未來將以何種創新姿態,讓黃河文化煥發新彩?