91秒|新中國的第一根“工業(yè)血管”,是這樣干出來的

來源:齊魯網(wǎng)

2019-12-13 15:00:12

齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月13日訊 在鞍鋼集團博物館,至今還保留著新中國第一根無縫鋼管的其中一段。這根看似普通的鋼管,見證了新中國鋼鐵工業(yè)的艱難起步。

新中國成立之初,我們?nèi)珖匿摦a(chǎn)量才16萬噸。有人形象地比喻說,還不夠每個家庭打一把菜刀。那時,除普通的鋼材、鋼坯外,幾乎所有的特種鋼材我國都無法制造,最典型的就是無縫鋼管。無縫鋼管是一種中空鋼型材,由于其承壓力強,在工業(yè)生產(chǎn)中,無論是機械制造、地質(zhì)勘探還是國防軍工、航空航天都需要它,因此被譽為現(xiàn)代工業(yè)的“血管”。

1952年8月,為打破一些西方國家的經(jīng)濟封鎖,黨中央把無縫鋼管項目列入重點工業(yè)項目的第一項,與大型軋鋼廠、七號高爐合稱“三大工程”,交給鞍鋼組織建設(shè)。鞍鋼黨委辦公室原調(diào)研組長鐘翔飛回憶說,“當時沒有隊伍,沒有圖紙,沒有設(shè)備,什么都見不著,第一任經(jīng)理李大璋很著急,直接給毛主席寫了一份報告,請求中央能夠在人力上,尤其在干部力量上支援鞍鋼。毛主席批了幾個字——‘完全同意,應(yīng)大力組織’”。

在“全國支援鞍鋼”的號召下,黨中央和東北局先后從全國各地召集4萬余人參加鞍鋼的建設(shè)生產(chǎn)。在蘇聯(lián)的幫助下,鞍鋼擁有了穿孔機和軋管機等基礎(chǔ)設(shè)備。然而,要生產(chǎn)出合格的無縫鋼管還需要大量的配套工程和各工序的技術(shù)磨合。為了盡快掌握生產(chǎn)技術(shù),工人們加班加點學習操作規(guī)程,自制操縱模型,天冷、下雨時很多人就鉆進平爐里學習。

制造無縫鋼管的核心是穿孔技術(shù)。要完成鋼管塑形,燒紅的實心鋼坯在穿孔機內(nèi)被軋輥夾著向前飛轉(zhuǎn),再由頂針從鋼坯中間穿出一個透心圓孔。然而,經(jīng)過了無數(shù)次試驗,鋼坯始終無法正常咬入。技術(shù)人員仔細研究發(fā)現(xiàn),穿孔機軋輥已經(jīng)被精益求精的工人打磨得過于光滑。要讓鋼坯有效咬合,是不是應(yīng)該將軋輥入口錐表面改造得更粗糙?一番整改后,穿孔試驗成功了。

1953年10月27日下午2點半,是無縫鋼管項目試生產(chǎn)的日子。隨著標志熱試軋開始的汽笛響起,一錠通紅的鋼坯,從高溫加熱爐里滾出,鉆過穿孔機,再經(jīng)過軋管、均整、定徑等工序后成型。在幾萬名工人的見證下,新中國第一根無縫鋼管就此誕生!工人們現(xiàn)場興奮地喊起了“中國共產(chǎn)黨萬歲!”

第一根無縫鋼管的誕生,標志著我國不能生產(chǎn)無縫鋼管的歷史就此結(jié)束,從此,中國人有了自己的工業(yè)“血管”。從破土動工到正式投產(chǎn),新中國的建設(shè)者們僅用了一年零三個月。此后不久,大型軋鋼廠和七號高爐相繼建成投產(chǎn)。“三大工程”竣工后,我國鋼鐵產(chǎn)量、品種和質(zhì)量大幅上升,疏通了工業(yè)發(fā)展的堵點,我國工業(yè)化進程大大加快。

到1957年底,我國工業(yè)總產(chǎn)值比1952年增長128.6%,汽車制造、飛機制造等一批現(xiàn)代工業(yè)部門從無到有建設(shè)起來,初步建立起獨立的社會主義工業(yè)體系。

閃電新聞記者 龐全 黃倩 張超

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

這就是山東 | 南北穿齊魯,串起文旅商,山東這條“黃金走廊”霧天里顯真章

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

這就是山東|營業(yè)收入兩年增長140倍!泰安這家貨運物流公司“牛”在哪兒

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

問政追蹤 | 濟南市民何時在市區(qū)坐上地鐵?二期規(guī)劃線路地質(zhì)勘探已展開

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

濟南12345熱線增加新業(yè)務(wù) 今天開始免費心理咨詢

- "濟南市12345心理援助熱線" 開通[詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

張雪領(lǐng)走后第二天 微信還沒關(guān) 親戚朋友發(fā)來消息:你這個傻子!

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

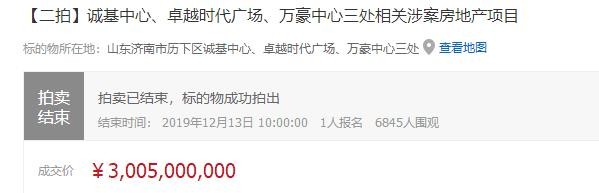

歷下控股接手濟南涉“趙晉案”三房地產(chǎn)項目

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

菏澤救人遇難小伙張雪領(lǐng)被追授為杭州見義勇為勇士

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

山東救人遇難小伙張雪領(lǐng)父母尚在醫(yī)院 目前身體狀況穩(wěn)定

- 杭州救人遇難小伙張雪領(lǐng)父母尚在醫(yī)院 目前身體狀況穩(wěn)定[詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

1人報名30.05億底價成交 濟南誠基中心等涉“趙晉”案三地產(chǎn)項目二拍成功

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

直播問政狠抓落實——省發(fā)改委等三部門立即部署整改

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

山東秋冬季大氣污染綜合治理專項執(zhí)法 棗莊、泰安兩企業(yè)被查處

- 11月15日開始,山東省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合省檢察院、省公安廳派出路16個檢查組,對全省16設(shè)區(qū)市的鋼鐵、焦化、石化、建材等大氣污染排放行業(yè)進行...[詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

專訪杭州救人遇難菏澤小伙張雪領(lǐng)妻子:我得守著這個房子,守著張雪領(lǐng)

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13

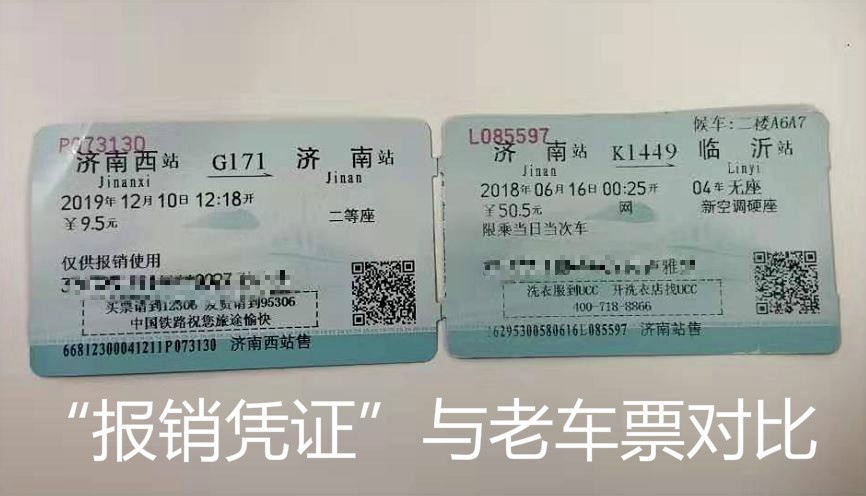

記者探訪|電子客票上線,是什么讓乘客直呼“不方便”?

- [詳細]

- 齊魯網(wǎng) 2019-12-13