編者按:

為全面反映黃河灘區居民遷建的生動實踐,山東廣播電視臺傾力打造了五集紀錄片《大遷建》。真實記錄灘區干部群眾勠力同心、攻堅克難,向世代為害的“黃患”發起挑戰,通過村居遷建、防洪安居以及產業扶貧等一系列治本舉措,徹底改變60萬灘區百姓苦難命運,譜就新時代灘區群眾脫貧奔小康的恢弘史詩。

齊魯網·閃電新聞12月30日訊 新中國成立之初,黃河東明段時常泛濫,一個主要原因是黃河進入山東時特殊的走勢。黃河進入山東后因為開辟新河,河道陡然變窄,洪水像一頭困獸一樣,與大地激烈地互相碰撞,在河道內連續轉彎。而當時,經濟十分落后,抗洪物資極為匱乏。

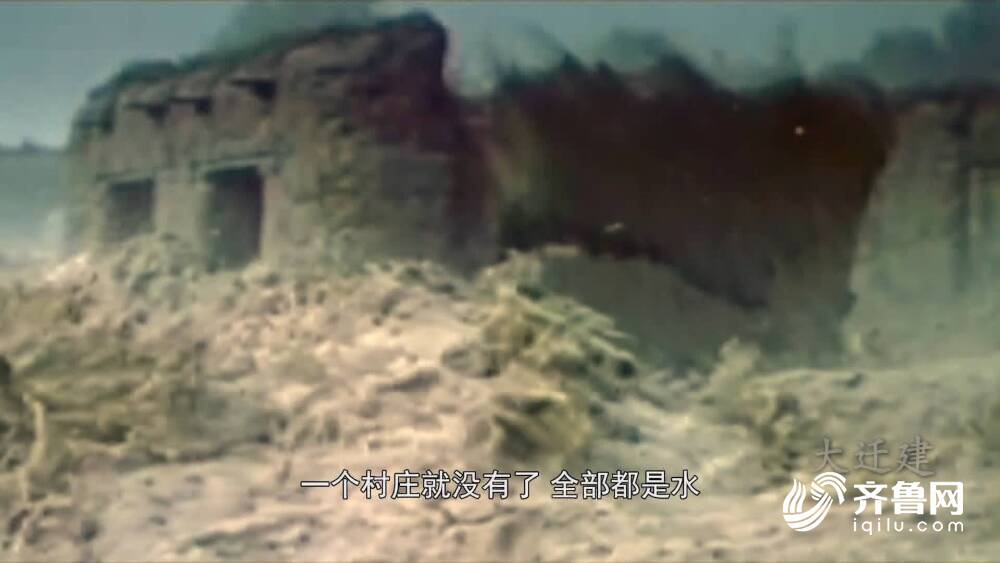

游蕩型河段內黃河行洪極不規律,有可能前幾年還是靠左岸行洪,今年就突然轉到了右岸。不少在這個河段內的村莊都經歷過現實版的“三十年河東三十年河西”,沙窩鎮的車卜寨村就是其中一個。車卜寨村村民賈運德稱,“滾動的時候和切豆腐一樣,快得很,一動就是幾米,啪啪都掉進去了,一個村莊就沒有了,全部都是水。”

提起1976年那場洪水,村里不少親歷過的老人還心有余悸。村民高繼全稱,“有房臺,就在臺上蹲著,誰的臺高就往誰家去。”高高的屋臺子,救了不少人的命。這種向上的生存本能,驅使生活在灘區里的人們開始想盡辦法墊高自己房子的地基,這是黃河灘區一帶一種特殊的現象。

無常的洪水讓這里的人不得不過著簡單、落后的生活,教育、醫療、文化等明顯滯后,零星布局的小房臺又讓交通、水利、電力等基礎設施難以深入。最貧窮的村莊,村民甚至吃水用電都困難。灘區行洪區的屬性決定了灘區經濟是單一的農業經濟,不僅不能修建大型廠房,趕上發大水的時候莊稼還經常顆粒無收。

安居難、出行難、上學難、娶親難、致富難,曾經困擾著一代又一代灘區人。尚學信馬大參老兩口往上三代人都生活在這里,即便生活一直清貧,卻從未離開。他們說不是不想走,而是走不了。“家在這來,你不回這回哪。在這住著呢,水一下去趕緊回來。地也在這,家也在這。”

山東省政協原副主席教授級高級工程師李殿魁表示:“土地是農民的生存之本,他在灘區離著水近,這對于生產是非常有利的。你想人為地把它分割,這個問題就解決不了,世世代代都如此。”

閃電新聞記者 劉皓天 編輯 張潔 報道